很多人可能注意到前几天的一个消息,说英国和日本相继展出南京条约和马关条约原件;

不知道大家什么感觉,反正给我的感觉就是,人不能太老实了,否则会被人欺负;

我们的霹雳15和歼10刚刚有了一点骄傲,这时就有人举起鞭子发起灵魂拷问:

鸦片战争的仇报了没?

甲午耻、金陵恨,洗清了没?

……

言归正传,现在的世界并不太平。

在新加坡香格里拉峰会期间,美国防长在会上渲染“中国军事威胁”,还拉拢亚太国家形成对华围堵联盟。

中方代表当场质问美方“拉帮结派破坏地区稳定”什么意思,而美方回避正面回应。

还有前段时间万斯骂中国人乡巴佬,就连所谓的老好人马克龙,也威胁北约进入东亚,还有莫迪眯眯眼动作辱华……

我们渴望和平,但那些新仇旧恨的矛盾似乎越来越无法调和,对方已经连体面也不要了。等等迹象表明,当年的八国联军借尸还魂,可能又要重现江湖。

尤其是,现实更复杂—–

俄罗斯最近被乌克兰摧毁了一批战略轰炸机,按俄罗斯人的认知标准,可以动用核武了。

所以,在美俄核博弈加剧、北约亚太化加速的背景下,央视同步曝光东风-5参数,肌肉亮的非常的及时,同时也是向外界发出一个强烈的信号:

中国不仅常规武器出彩,更不要忽略我们核武大国的身份!

具体到东风-5上,中国主动公开核力量参数,既是对“核模糊”策略的局部调整,也意在明确“核反击红线”。

东风-5精度500米,虽逊于美国“民兵-III”(120米),但核弹头当量(400万吨)的杀伤半径可覆盖精度劣势,对城市级目标仍具毁灭性;

东风-5采用液体燃料虽需固定发射井,但推力更大、载荷更强。改进型东风-5C可携带8-10枚分导式弹头,搭配高超音速滑翔器,反导系统拦截概率极低,打击范围覆盖60万平方公里。

尤其是东风-5“相当于200-266枚广岛原子弹,可摧毁大型城市”的毁伤力,加上“12000公里射程,可以覆盖全球主要目标”的能力,完全可以打击美国本土,传递“任何核挑衅将招致不可承受代价”的信号!

另外,公开旧型号,说明我们新一代武器已经成熟。

东风-5作为1981年服役中国首代洲际导弹,参数曾经长期高度保密。按军事装备披露惯例,核心数据解密,就意味着该武器已退出一线主力序列。

东风-5是中国“40多年前的镇国神器”,现在固体燃料机动发射的东风-41、分导式高超音速弹头的东风-5C、还有潜射导弹巨浪-3等更先进系统已承担战备值班。

其中东风-5C配备的高超音速弹头“轨迹不可预测”,使美国现有反导系统失效。还有东风-41,射程高达14000公里、精度100米、可携10枚分导弹头且具备公路机动能力,完全就是帝国的噩梦。

所以,还有一个妙处—–

东风-5的可以和新一代武器形成互补!

东风-5系列依托大当量弹头与分导技术,可以专司打击敌如导弹发射井、指挥中枢等加固目标;东风-41/巨浪-3等新装备,可以凭借机动性与生存性,确保二次核反击能力。

“老旧结合、全域覆盖”,实力摆在这里,想低调也不允许!

借这个机会多聊几句。

现在我们挺起了腰板,但新中国在长达几十年里都在忍辱负重,特别是我们的洲际导弹之路其实非常坎坷

中国虽然60年代就造出了核弹,但面临的尴尬是,有弹无枪。

从六十年代到八十年代,中国的核弹大部分用轰炸机投。

因为核弹没实现小型化,几吨重。加上当时我们的轰炸机是轰5,属于战术轰炸平台,在没有制空权的情况下,扛这么重的核弹飞到美苏领空上轰炸几乎不可能。

轰炸机不行就造洲际导弹。

最开始造的是东风1导弹。东风1的出世,意味着中国具备了自主研发导弹能力。但用的是液体燃料,单级火箭发动机,关键射程只有600公里,别说美国,连日本也够不着……

60年代初,中国试射东风2导弹成功。

东风2是在东风1基础上改进的导弹,射程增加到1200公里,还不行。

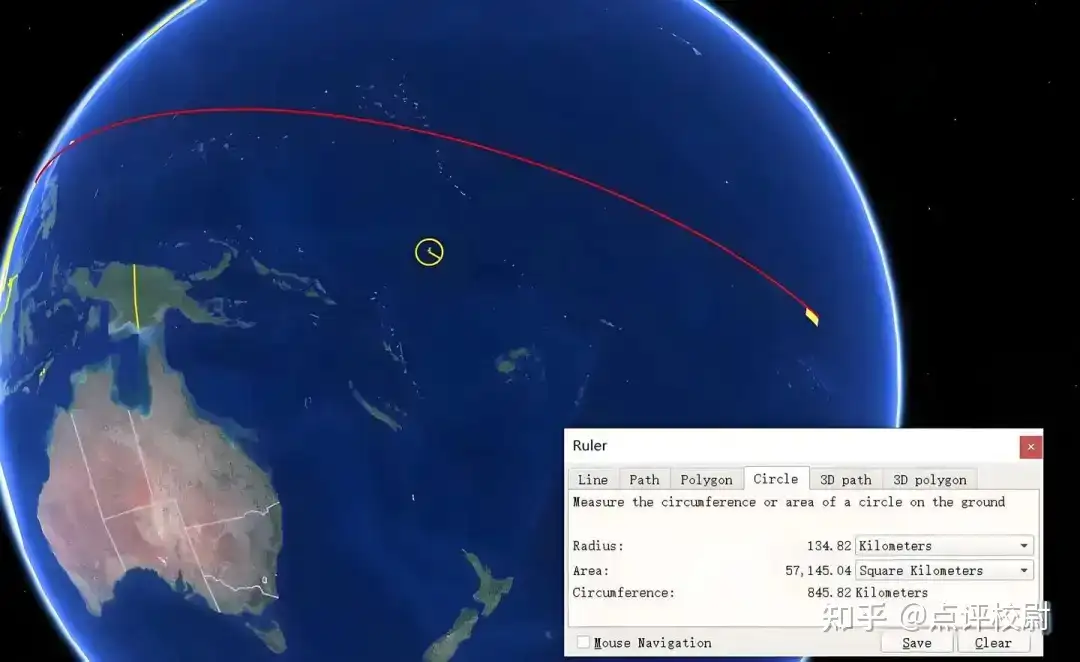

直到1980年,因现在东风31AG火起来的“东风-5”,首次向南太平洋全射程试验取得圆满成功,我国才勉强具备了“洲际战略打击能力”。

下面的黄点是“东风-5”导弹的落点。

不过那时候还不像现在这么自信,藏着掖着,对外宣称是“运载火箭’。

为了确保导弹发射后能成功收集导弹数据,我们派出了包括导弹驱逐舰、远洋测量船、补给舰、打捞救生船在内的18艘舰船,以及4架超黄蜂舰载直升机组成的580特混编队。

这支编队由五千多名官兵和科学工作者组成,时任海军第一副司令刘道生任总指挥,单看这如临大敌的阵势就知道当时中国有多么谨慎和担心。

但是,东风-5也是发射井发射,二级液体推进,威慑手段依旧不尽人意。

为了更直观,我先用当时另一种发射方式来描述。

就是这种水平。

要先固定发射架,提前几个小时把导弹拉出来安到架子上,然后注入液体燃料,再开火发射。

如果爆发战争,等你这一套流程下来,早被对手打击了好几轮了。

后来我们把导弹安到固定井里,相对“隐蔽了一些”。但发射前也得花几个小时注入液体燃料,固定发射井也会被对手提前锁定,实际威慑效果可想而知。

也就是说,那时候核弹是有了,没法主动打击别人。

只有当强敌入侵的时候,扔在自己国土上与敌人“同归于尽”,用这种悲壮方式来实现象征意义上的威慑。

到了八十年代后,中国核弹才完成小型化。

小型化就是把核弹的重量做到几百公斤,可以装在导弹上射过去。

不过等到大规模生产和磨合,又七八年下去了。到了九十年代中期,东风21可以装小型化的核弹头了。

(东风21D反舰导弹)

东风21机动+固体燃料+小型化核弹,就是装在卡车上四处跑,对手无法侦查定位,自然也就没法提前打击了。固体燃料就是随时可以停下来,竖起导弹就能发射,省掉了注入液体燃料的步骤。

加上东风21属于中程导弹能扔到日韩这一带。也就是说到九十年代中期,我们才算真正实现了有枪有弹,用比较靠谱的手段把核弹扔出去。

2006年,车载、固体燃料、射程8000公里的东风31服役,终于能把小型核弹扔到美国西部了。之后又研制了东风-31A,射程达到11000公里,能干到美国的绝大部分地区了。

随着2018年东风31改和东风41成熟,我们才真正拥有了可靠的核威慑,到现在其实没几年。

然后,转眼到了扬眉吐气的时刻—–

前段时间我们的东风31AG,划破长空疾驰万里落在南太平洋!

…….

2019年国庆70周年阅兵上,央视解说东风-31AG核导弹方队时,是这样说:

这种导弹是我国自主研制的第二代固体洲际战略核导弹,机动性能好,生存能力强,部署转换快,打击精度高,担负着震慑强敌与核反击作战的重要使命。

现在回头看解说词,用词精准概况到位。从那天发射现场照片看,完全印证了央视5年前的解说词。

像这样的东风-31AG发射车,在2019年国庆阅兵上,我们就公开展示了16辆。

意味着什么呢?

就算只用5年前展示的这16辆东风-31AG,每枚携带6到9枚核弹头算,一轮齐射,就可以把纽约、华盛顿等美国一百多个主要城市夷为平地。

送达的过程不会超过半小时。

而这不过是公开展示部分数量的东风-31AG,何况我们还有更先进更凶悍的东风-41。

……

最后,咱们央视曝光东风-5参数,表面上展示的是“老骥伏枥”的初代洲际导弹,实际上传递的是中国核威慑体系已实现“三位一体全域覆盖、分导突防难以拦截、当量精度动态平衡”的代际跃迁。

同时也是向世界宣告——现在的中国,你们惹不起!