湄公河是一条国际河流,发源于青海省杂多县,下游的干流于越南的胡志明市汇入南海,在中国境内称之为澜沧江,流入中南半岛之后人们通常称之为湄公河。湄公河是一条地位崇高的河流,它一路向南途径老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南,是泰、老、柬、越共同的母亲河。

这样的一条沿途海拔落差巨大、水深流长的河流无疑蕴藏着巨大的水能资源。根据相关的资料,湄公河水能蕴藏量为58000 MW,可开采量为32110 MW。2018年前水电开发量仅占水能可开采量的5%,开发潜力巨大。

中国是一个水利建设大国,又积极地向全世界推广中国水利建设经验,并且为有需要的国家提供水利水电建设服务(具体情况可以参阅笔者过去的这篇文章)。因此中国不仅在澜沧江上建设了15个水电站,还参与到湄公河的水电站建设中。

但是中国通过各国正常招标参与湄公河水利工程建设中的这一行为却招致西方媒体和非政府组织的长期造谣和抹黑。

早在2017年西方学者Brian Eyler就出版了一本名为《浩荡湄公河的最后一天》的书,书中富有想象力的将中国修建漫湾水电站之后沿途部分地区和村庄出现的葡萄减产、游客减少、村民对搬迁补偿不满、干旱、自来水供水不稳定、江边垃圾堆积等问题一股脑怪罪到中国水电开发上。其主旨正如书名寓意的那样,认为中国水坝开发者的项目正在缓慢扼杀湄公河生态系统并导致数十万人流离失所。

类似的抹黑还在继续,2019年10月纽约时报中文网发表了一篇名为《被杀死的“神”:大坝和中国力量如何威胁湄公河》的评论,针对的是中国水利水电集团在老挝承建的南乌江水电站。文章中不出意料的又将老挝征地拆迁引发的矛盾怪罪到了中国企业的头上,而且认为中国承建的这些水电站将会扼杀湄公河的未来。

今年2月至今湄公河流域遭遇了旱情,纽约时报中文网又出来浑水摸鱼。4月14日该网发表了名为《研究称中国限制湄公河上游流量,引发下游多国干旱》的评论文章。文章称中国外交部“这条世界上最丰产的河流之一正在遭受干旱,中国也面临这个问题。”的表态欺骗了下游国家。文章中援引美国气候学家的报告称“中国根本没有经历同样的困难。湄公河发源于中国的青藏高原,北京的工程师似乎通过限制其流量,直接导致了创纪录的低水位。”

为了使文章得内容显得可信,文章一方面采访了气候学家,湄公河水能开发坚定地反对者美国气象学家艾伦·贝斯特。贝斯特也敢于言之凿凿的宣称“卫星数据不会说谎,西藏高原上有大量的水,尽管柬埔寨和泰国这样的国家正被迫面临极端的威胁,”“有大量的水被拦在了中国”。另一方面,文章还放出了一张据说是一月拍摄于泰国的照片,配的文字是“一段狭窄的水流过干涸的湄公河河床”。

西方的这些媒体和非政府组织沆瀣一气抹黑中国并不奇怪,纽约日报就曾在同一天内盛赞意大利封城是“冒着风险保护欧洲”,而称中国的封城是对“个人自由的巨大侵害”。但选择湄公河议题发难还是有其特殊的原因,首当其冲的就是发达国家的环保观念与发展中国家发展问题的矛盾。

从上世纪70年代开始,西方哲学和社会运动出现了“生态转向”,媒体和公众开始聚焦环境保护问题,与此同时非人类中心的生态伦理开始形成,并长期占据西方舆论的主流。

这种观点认为,自然界非人类甚至非生命都拥有内在的天赋价值,它们都是独特而神圣的,这种价值不依赖于人类的评价。非人类乃至于非生命的多样性有助于上述价值的实现,因而也具有内在价值。除非为了生存,人类无权毁灭这种多样性。当今人类对非人类世界作了太多的干预,非人类世界的状况正在急剧恶化。

而发展中国家普遍坚持的生态伦理是可持续发展理念,这种理念强调“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”。显然这种观点更强调发展,而西方的主流观念更强调生态。从实践来看,两者的矛盾也很大。

而发展中国家之所以选择后者就是因为生态主义的观点在实践中表现出只讲情感,不讲逻辑;只管局部,不管整体;只谈弊端,不谈益处的问题。对于发展中国家来说,这些问题是难以承受的。

具体到湄公河的开发中,《浩荡湄公河的最后一天》把中国修建水电站之后,中国及下游国家遇到的问题都算到修建水电站上,这无疑是不讲逻辑,甚至某些内容还相互矛盾。比如书中说有的村庄葡萄收成下降,笔者查阅了一些葡萄种植的书籍,这种情况很可能是降雨偏多造成的。但是翻过页去,作者就用另一个村的例子开始讲水电站可能造成降雨偏少气候干旱,显然从理性的角度说就与前面推论相矛盾。

纽约时报也存在相同的问题,报道中只说了中国工人拆了当地村民的房屋,补偿令当地村民很不满意。但是有村民不满意不能说明拆迁补偿就不公平,而且中国工人参与了拆迁也不能说明这就是所谓的“中国力量”干的。作为一个老挝政府投资,日后主要由老挝方面运营的水电站,征地移民的主体责任当然是在老挝方面。纽约时报把拆迁中出现的问题归结为“中国力量”造成的,正可谓欲加之罪,何患无辞了。

中国境内的澜沧江水电开发已经告一段落了,目前老挝是最热衷于在湄公河上进行水电开发的国家,其规划的水电总装机容量将占湄公河总装机容量的70%。2017年老挝境内湄公河流域已建、在建及规划水电站总数达到100座(占流域水电站总数的73.5%),其中干流电站9座,支流电站91座,“水电兴国”已经上升为老挝的政府意志和行动战略。

老挝发展水电避免了燃烧煤产生的空气污染,而且还可以出口一部分到泰国换汇,换回来的钱可以进口设备发展经济,发展经济的部分红利又可以投入到植树造林涵养水源中去。毫无疑问,从可持续发展的角度这是可以讲通的,但是从生态主义的角度看,这是绝对不行的。

因为西方这些生态主义者认为自然界事物的内在价值具有独特性,不能相互替代。因此减少空气污染产生的价值不能和修建水坝造成的环境破坏进行计算,而绿化荒山涵养的水源主要是对植物有益,因此也不能补偿修建水坝鱼类蒙受的损失。生态主义者的话看似非常辩证是就事论事,但是遮掩不住的是只论局部忽略整体的片面,反映出的是西方某些人深入骨髓的优越感。

这就不得不谈到生态主义最大的问题——只谈弊端,不谈益处。对于人类社会和大自然,某些人有一种二分法。即自然界原本存在的事物都极其美善,都是大自然的鬼斧神工;只要是人类创造的就必须高度警惕,不然很可能就是潘多拉魔盒。

事实果真如此吗?至少对河流来说不是这样。自然界正常的河流必然是雨季河面剧烈上涨旱季下降,而且会发生周期性的剧烈活动,至少河流周边不可能既非常适合灌溉和农业,又非常适合人类居住。在古代,往往大一点的河流都有龙王庙或者河神庙,这种现象与其说是神的力量不如说是水的无常。

因此大河旁的大型城市不是傍着湖就是要有配套的大型水利工程,《西门豹治邺》在中国几乎家喻户晓。成都平原也是在李冰初步修建都江堰之后才被称之为“天府之国”的。

湄公河也不例外,历史上老挝人民曾经把它称之为“动荡的绿河”,但好在湄公河边有一个神奇的洞里萨湖。湄公河水位较高时,河水会进入这个湖,湄公河水位较低时,湖水又会返流到湄公河中去。由于湖水与江水的交换都是沿着同一条河,而且湖水和江水之间的高度差非常小,因此洞里萨湖对湄公河的调蓄能力特别强。湖水养育了柬埔寨最大的城市,也是其首都金边。

我们一般把起到这样作用的人造水利工程称之为水库,洞里萨湖固然非常神奇,但毕竟只有一个,而且调蓄作用也和人工兴建的水库有一定的差距。为了抵御水旱灾害,保证湄公河两岸的农业灌溉恰恰要求兴建一定的水利工程。我们不能认为洞里萨湖是天然的,所以就是好的。水库是人为建造的,所以就是不好的。

2016年受强厄尔尼诺现象的影响,越南南部的湄公河三角洲遭受百年一遇旱情,干涸的三角洲比往常提早2个月出现海水入侵现象,115万公顷冬春作物中30%受到威胁。越南向中国政府请求加大下泄流量,缓解下游的旱情。于是我景洪水电站首先开始向下游应急调度。

通过澜沧江各级水电站的应急调度,累计为下游补水27亿立方米,较同期天然来水增加94%,有力地支持了下游国家应对旱情。这一事实充分说明了在湄公河上兴建水电站的好处和必要性。

某些西方媒体人本身享受了祖先兴建水利的好处,现在就要反对其他国家通过有风险的工程措施合理改造利用自然。这无疑是暗含了“我信你不行”的文明歧视,而且对于发展中国家的人民来说这种观点恐怕非常残酷。

这次纽约时报中文网的报道非常奇怪,如果真的是中国限制湄公河上游流量,从而引发了下游多国干旱。那么下游国家的外交部门应该首先进行抗议才是,而不是纽约时报首先提出这个问题。但是下游国家并没有这么做,因为任何一个实事求是的人恐怕都会承认王毅外长的话“中国也面临这个问题”。

根据云南省水利厅截止3月20日的统计数据,从去年冬天开始的旱情造成94.5万人、22.7万头大牲畜饮水困难;农作物受灾面积达234.7万亩、缺水缺墒面积32.3万亩。全省57条河道断流,102座水库干涸、60眼机电井出水不足。云南省预备投入10.5亿元进行抗旱应急工程,以解决316万人饮水问题,保障灌溉面积126万亩。

那会不会是因为在湄公河上建设水利工程引起的干旱呢?应该说可能性不大,今年湄公河沿岸地区都遭遇了旱情,但总得来说符合气象资料观测到的一般规律,从旱情的程度上说也没有突破过去的正常水平。

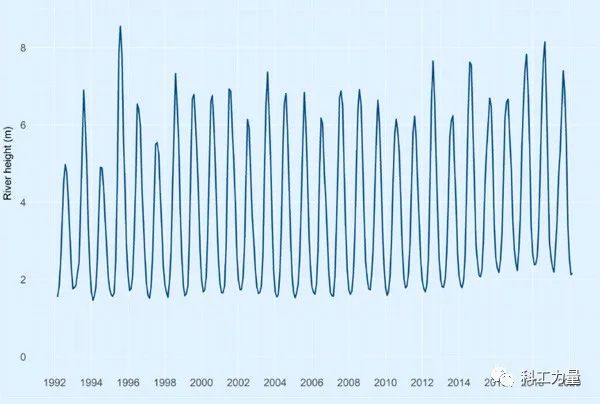

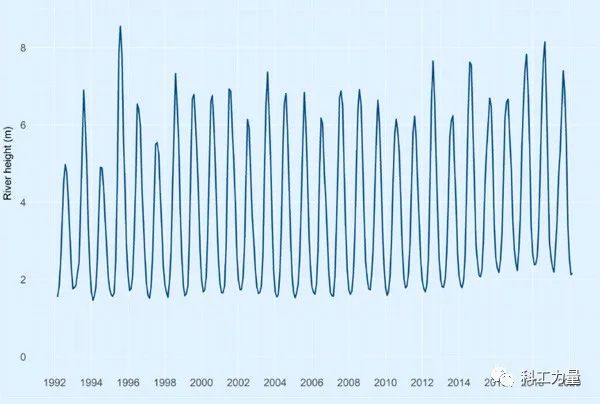

根据巴斯特、艾伦等学者的第三方统计,修建水电工程之后包括今年湄公河的预期水平面年度变化并没有发生显著变化。而且打脸的是湄公河的预期水位的最高点和最低点都发生在修建水库之前的年份中。

既然中国没有控制湄公河的流量,也没有证据证明干旱与修建水利工程有关,为何西方媒体要不断抹黑中国在湄公河流域扩大影响的行动呢?

笔者认为这可能是因为湄公河沿岸国家的充分合作突破了西方人的固有认知,因而反弹也就非常强烈。

湄公河的水能资源丰富,自1950年开始便有众多国家及国际机构计划开发下湄公河水资源的水电、导航、灌溉、防洪功能。但是从1950年开始到1994年几十年间,众多发达国家及专业国际机构进行实地勘察及论证后,最终都没有实施的湄公河干流大坝项目。一方面是因为当时中南半岛的局势不允许进行这样的水利开发,另一方面也是西方的低效率和贪婪使得沿途国家不支持西方公司主导的大型水利工程。

但是中国率先在澜沧江上修建了漫湾水电站(1996年),而且逐步地达到了今天15级水电站的预定目标。在这个过程中,没有发生灾难性的工程事故和生态后果,使得西方打“生态牌”威胁发展中国家的理论不是这么可信了。

现在老挝还打算在中国的技术支持下,用十几年的时间在湄公河干线上修建9座水电站,并完成70余个支线水电站的修建。这更是为西方环保“小将”们所不能接受的。

对于中国而言,开发湄公河并不全是为了发电,灌溉也是重要目的之一,但最重要的目的是促进和保证通航。早在2000年中老缅泰四国交通部长就正式签署了《澜沧江-湄公河商船通航协定》。根据协定各方的合法船舶可在中国思茅和老挝琅勃拉邦港之间自由航行。

商船能在湄公河上自由航行对中国而言意义重大,湄公河是云南省最重要出海水路,也是中国在中南半岛扩大影响力的重要抓手,通过湄公河还能直接与印度洋的贸易通道相沟通,这是第一岛链和马六甲海峡所控制不了的。

抛开这些战略上的意义不说,发展湄公河的水运有利于促进出口,有利于延缓低端产业向东南亚进行转移的速度,有利于云南和贵州的经济发展。这些也不是唱衰中国的西方媒体愿意见到的。

湄公河沿岸经济的往来,还会带动周围国家的发展。东南亚国家平均受教育水平在发展中国家相对较高,是最有希望复制中国道路、中国方案的地区。如果说越南的发展西方还可以用普选勉强解释过去,那么随后其他东南亚国家的发展就很难被解释了,这将促使其他发展中国家认真考虑中国道路。

正是因为这些原因,西方媒体经常抹黑中国在东南亚的行动,挑唆东南亚国家和中国的关系。这种行为是注定要失败的,这是中国在东南亚的影响力和东南亚多边机制的有效性决定的。这种能力在过去的萌芽阶段,就能完美处理“10·5湄公河惨案”这样扑朔迷离、纷繁复杂的突发事件。十年过去了,这种能力只会更加强大。

但是纽约时报的这种抹黑还是给了我们一些启示,首先就是要警惕极端生态主义。当极端生态主义以瑞典环保少女桑伯格这样的形象出现时,人们普遍能认清其荒谬性。但当其以一种温情脉脉的面孔参与到有环境风险的工程决策中时,迷惑力还是很强的,纽约时报在东南亚人民面前扮演的就是这样一种角色。

纽约时报的这种表演以及最近发生的中泰网友之间的“骂战”说明了在湄公河沿岸政府合作异常火热的大背景,民间交流还是非常贫乏。国之交在民相亲,只有民间交往也跟上去,才能让东南亚民众都知道是谁一直在做大发展的蛋糕,又是谁一心要动地区和谐的奶酪。