1949年1月10日,淮海战役结束,国民党丢掉了五个兵团、22个军、56个师一共55.5万人,这是蒋介石仅存的精锐兵力,至此,国民党失去大陆已经没有悬念。

而此时的南京城里,国民党第60兵工厂正在乱七八糟地打包设备,准备装船运往台湾。

按照国民党的命令,兵工厂的所有技术工人和学徒都要一并登船撤离到台湾,以图反攻大业。撤退的人群中有一对夫妇,冶金专家张锡纶和火药专家刘佩金,他们绝对想不到,跟他们一起登船的不满一岁的孩子,会在几十年后成为中美两个大国角力的焦点。

几乎与张汝京随父母撤往台湾的同时,一个17岁的宁波孩子也在上海踏上了客轮,和家人挤在狭窄的船舱里,前往香港。

张忠谋在香港待了几个月,就前往美国哈佛大学就读,又转学到麻省理工学院,获得了硕士学位,但是考博却两次失败。

考博失败,是张忠谋一辈子最大的厄运,也是他一辈子最大的幸运。

张忠谋不得不出来找工作,当时的选择有两个,福特和搞半导体的希凡尼亚,福特给的工资是479美元每月,而希凡尼亚是480美元每月,就因为这1美元之差,张忠谋误打误撞选择了希凡尼亚,并在这里成长为一名优秀的半导体工程师。

而张汝京,则老老实实在台湾读书长大,一路考上台湾大学,并前往美国留学,先后取得工程学硕士和电子学博士的学位。

这就造就了一个很有意思的交叉,作为“台湾半导体之父”的张忠谋,压根没在台湾待过,并不是台湾人,和台湾也没什么关系。

而以一己之力将中国大陆芯片产业拉到与世界水平相差不远的张汝京,却是个台湾长大、台湾上学的地地道道的台湾人。

1977年,张忠谋和张汝京这两个日后的芯片巨头,在德州仪器相遇了。

德州仪器(TI),一个世界半导体发展史上具有里程碑意义的名字,从这家公司诞生了集成电路发明者杰克·基尔比等一票芯片业大佬。

张汝京入职德州仪器时,张忠谋已经是德州仪器副总裁,仅次于董事长和总裁的三把手,那时德州仪器早已成为世界第一,在全球有6万员工,其中一半归张忠谋管,美国电子杂志曾这样描述张忠谋:“张是让竞争对手都发抖的人”。

比张忠谋小17岁的张汝京也很快在德州仪器崭露头角,他对技术的掌握不是最顶尖的,但却非常精通芯片生产的组织,特别善于统筹和协调,前后参与了9个大型芯片厂的建设,遍布美国、日本、新加坡、意大利等地,成为业内公认的“建厂高手”。

他们都将青春奉献给了德州仪器,也都见证了上世纪美国半导体芯片行业的诞生、崛起与壮大。

如果不是两个offer的到来,也许两个人都会陆续在德州仪器退休,可能在美国某次酒会上把酒言欢,而不是像后来那样闹的你死我活。

70年代末,副总裁张忠谋和总裁夏柏产生了分歧,张忠谋认为造芯片才是未来,而总裁夏柏则更喜欢造消费类电子产品,二人矛盾无法调和,给了台湾趁虚而入的机会。

蒋介石去世后,蒋经国掌权,开始放弃反攻大陆的美梦,专心搞经济建设,为此,专门重用了孙运璇、李国鼎等技术官僚,利用劳动力丰富廉价、航运便利等优势,大力发展外向型加工产业,台湾经济开始腾飞。

但很不巧,台湾的外向型经济赶上了广场协议,虽然台湾没签这个协议,但美元贬值也大大影响了台湾的出口,企业纷纷出走,转战中国大陆、东南亚。

为了应对困境,蒋经国使出了两大绝招,一是基础设施建设,靠基建拉动经济,我们如今看到的台湾建筑,大部分都是那个时代建成的;第二就是以科技带动产业升级。

想搞科技产业,一个带头人至关重要,所以台湾“行政院”院长孙运璇就盯上了张忠谋。

1982年,孙运璇给张忠谋发了一封英文版的offer letter,希望张忠谋能回台湾发展,还许诺了两个职位供其选择:一是工业技术研究院院长,二是孙运璇的特别顾问。

但当时的张忠谋是看不上台湾的,自己随便在美、欧、日本这些国家都可以一呼百应,而当时的台湾又穷又小,没什么前途。用张忠谋的话来说:“我发现他们对于美国企业主管的待遇不太了解”,这话显然是嫌台湾人的开价太低。

当年张忠谋因为1美元而放弃了福特,自然也不会因为更低的工资选择台湾。所以张忠谋婉拒了孙运璇,从德州仪器离职后去了通用,担任通用仪器总裁。

1984年,孙运璇脑溢血,卸任“行政院”院长,但仍未放弃招揽张忠谋的想法。

此时在通用仪器的张忠谋也在面临着“下克上”的危机,空降而来的张忠谋大刀阔斧的改革措施,让自己成为原有管理层的眼中钉,十几位通用仪器老将找到董事长摊牌:不干掉张忠谋,我们就不干了!

于是在董事长办公室里,一个决定被做出了:Morris,Get out!(张忠谋,出局!)

可怜的张忠谋是最后一个得知自己出局的人,在那个阴沉沉的日子里,张忠谋步履沉重地离开了通用仪器大楼,至今他仍记得那辆送走自己的汽车车牌号:1898,这是“戊戌变法”被慈禧太后终结的年份。

然而张忠谋并没有失意太久,一封来自台湾的offer letter再次被送到了张忠谋的手中,这次的署名阵容更为强大,有台湾新任“行政院长”俞国华、“政务委员”李国鼎、“工研院董事长”徐贤修。

此时张忠谋终于等到了自己的德州仪器股票兑现,实现了财务自由,薪酬已经不是他所考虑的主要因素了,经过一番思量,决定回台湾任职。

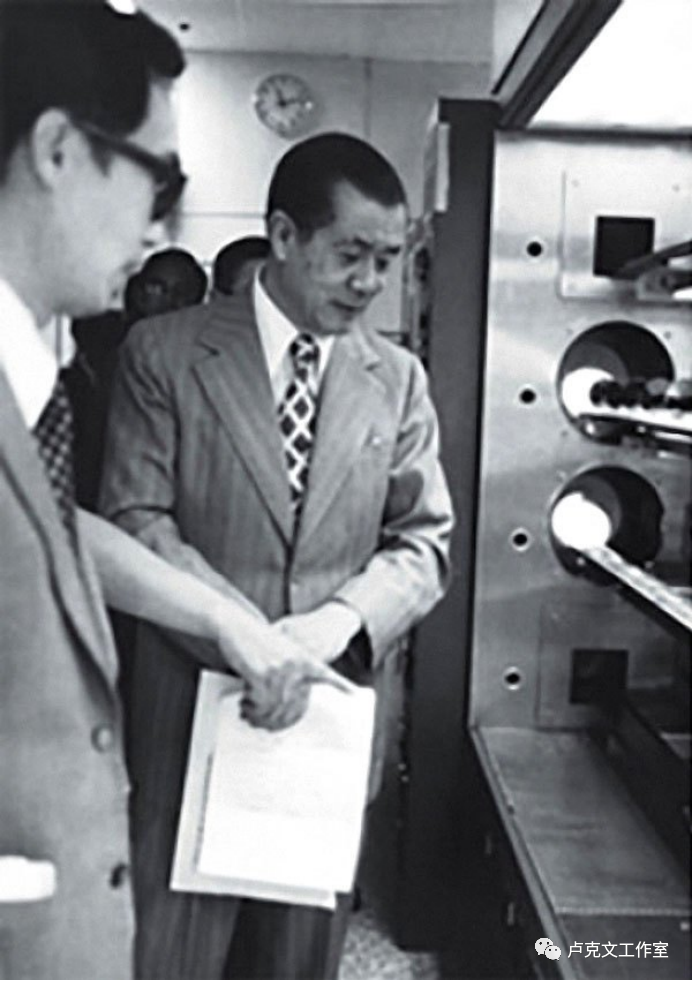

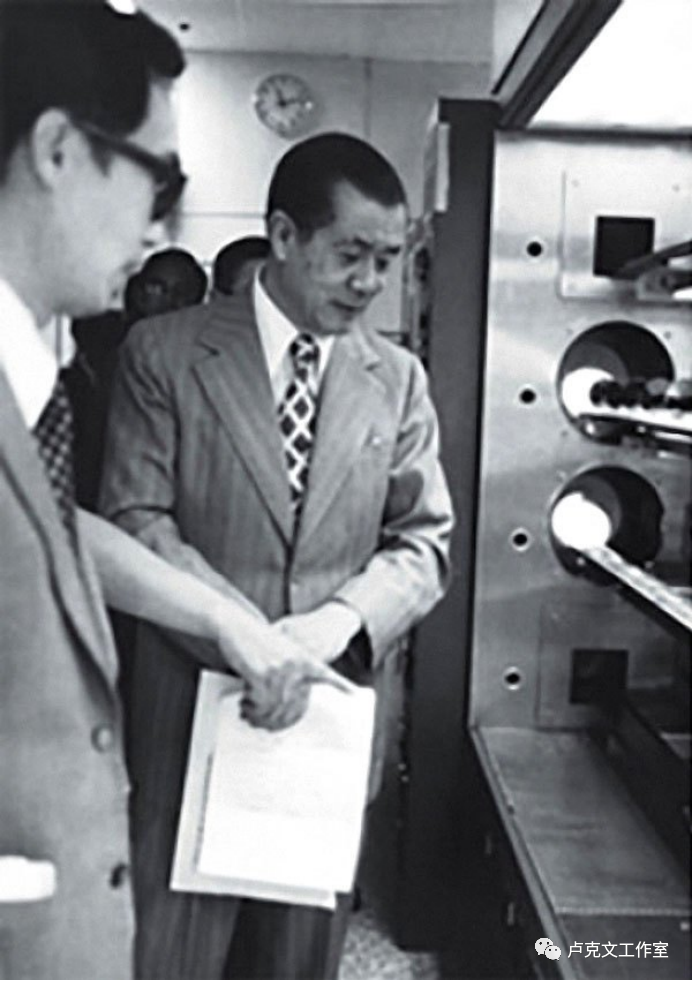

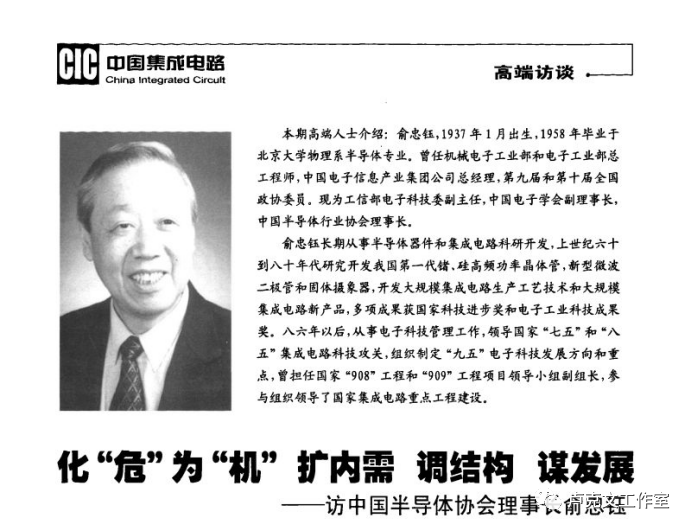

而此时的张汝京,则正忙于在新加坡建厂,1996年他回到德州仪器时,遇到了大陆的考察团。考察团由当时的中国电子器件工业总公司总经理兼总工程师俞忠钰带队,由于张汝京会讲汉语又懂技术懂管理,被安排为接待者之一。

俞忠钰发现接待团队竟然还有个中国人,非常兴奋,考虑到当时中国半导体行业百废待兴,就问张汝京愿不愿意回国发展半导体事业,临走时俞忠钰专门拉着张汝京的手,给他发了一封口头offer:“我们在北京等你!”

回不回?一开始,张汝京非常纠结,去咨询自己父母的意见,和无数从大陆撤至台湾的老一辈一样,张锡纶夫妇是家国情结极重的人,时刻牵挂着祖国大陆。

但张汝京此时已经是企业核心骨干,三递辞呈无果,只好选择提前退休,带着父母直奔无锡,成立了世大半导体。

但是张汝京在无锡面临的,是没钱、没人的窘境,我们知道,一家芯片制造工厂需要数十亿美金的投入以及上千的工程师和技术工人,所以半导体一直是技术与资金双密集型,行业门槛极高,后来者几乎没什么机会,只能跟着寡头们混日子,生死完全不由自己掌控。

再加上因为瓦森纳协议,中国不能进口高端芯片生产设计,大陆完全不具备建厂条件,张汝京不得不把工厂建到了半导体产业链已经成熟的台湾,准备为大陆建厂积累人才队伍。

历史的车轮滚滚向前,两个人的命运,就此和一个古老国度的高科技产业紧紧交织在了一起,再也无法分开。

挖来张汝京的俞忠钰总工程师并不知道自己的随口一说,将给中国芯片产业带来一个什么样的大神,他只是低着头,为中国半导体产业的困境发愁。

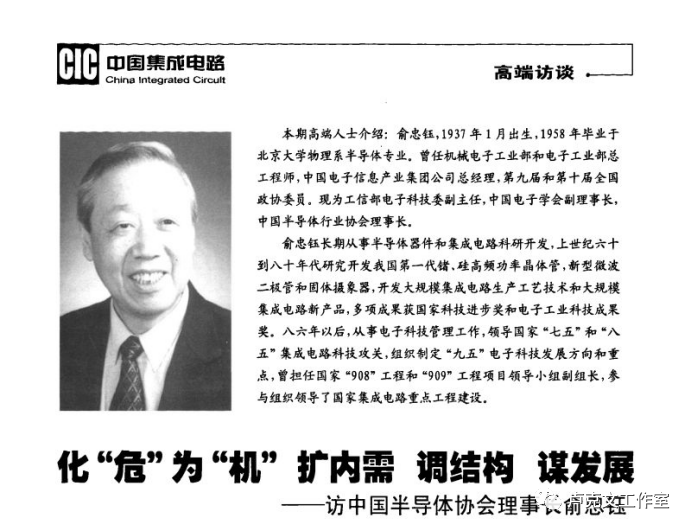

俞忠钰1958年毕业于北京大学物理系,是新中国培养的第一代半导体专家,在交流时接受过“半导体界的钱学森”“中国半导体之母”谢希德的亲手教导,没有人比他更了解中国半导体产业的问题在哪里。

和很多人的印象中不一样,中国的半导体产业起步并不晚,在一众回到新中国的黄昆、谢希德、王守武、高鼎三、吴锡九、林兰英、黄敞等半导体前辈大师的带领下,中国半导体产业从建国之初开始蹒跚起步。

1984年4月30日,谢希德在复旦大学接待美国总统里根来访

在他们的努力下,中科院在北京成立了计算技术研究所,组建国营东光电工厂(俞忠钰就曾任东光电总工程师、厂长),而上海则组建了华东计算技术研究所,组建无线电十九厂,至此一南一北,形成了中国最早的半导体产业基地。

1963年,国家组建第四机械工业部,主管全国电子工业。

不得不说,在那个特殊的年代,中国电子产业干得不错,四机部成立的两年后中科院就研制出了65型接触式光刻机。

你没看错,中国在1965年就有了光刻机,那时候ASML还没诞生,而八九十年代光刻巨头尼康也刚刚进入光刻机领域,而美国,也开始搞光刻不久。

65型光刻机研发成功后,中国并没有停止脚步,1978年美国推出世界第一台商品化的投影光刻机——DSW4800,3微米制程,而仅仅两年后,清华大学也同样推出自己的投影光刻机,精度同样达到3微米。

可以说,在光刻这个领域,中国在那个年代是紧跟世界前沿的,比韩国、台湾地区都要领先10-15年。

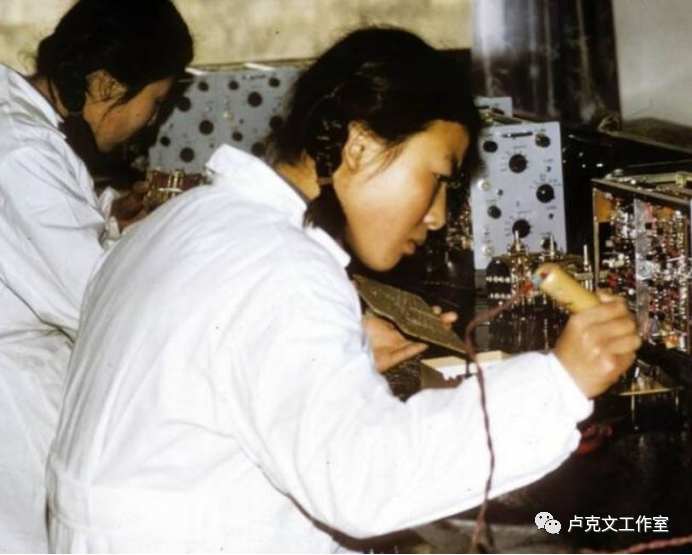

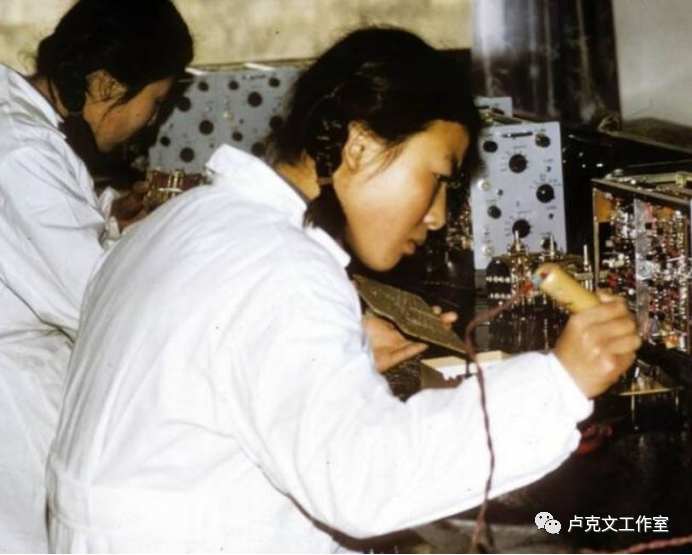

这些技术是无数满腔热血的科研人员,硬生生在一穷二白的情况下,靠拼命取得的突破,有力保障了“两弹一星”等一批重大军事项目的电子电路和计算配套。

中国的学研产模式师从苏联,习惯于通过运动式的集中攻关,来突破某一项技术。

这种举国体制不能说有错,起码在军工领域是非常有效的,比如两弹一星,只需要考虑芯片可不可靠,而从不考虑良品率和成本。

军用芯片,成本高一点没关系,速度慢一点没问题,质量差一些不要紧,只需要解决“有”的问题即可,但这三点却是民用芯片的命脉,只有在电路设计、晶圆厂制造、封装测试等各个方面都精益求精,才能生产出市场能接受的芯片。

这个加工工艺和生产流程,就像老钢厂工人看一下钢水颜色就能判断温度一样,充满了很多无法用语言描述的技术诀窍,完全是经验的积累,而不是你集中几千人攻关就能解决的,只能在无数次的生产中慢慢摸索出来。

可是中国军用芯片领域那一点点的需求,根本无法支持芯片大规模生产。

1977年7月,总设计师邀请30位科技界代表在人民大会堂召开座谈会,半导体学界灵魂人物王守武发言说:“全国共有600多家半导体生产工厂,其一年生产的集成电路总量,只等于日本一家大型工厂月产量的十分之一。”

在那个年代,全国很多人连吃饭问题都还没有解决,又哪来的民用芯片需求呢?如果没有大规模消费应用后的利润反哺,国产芯片每一次“全力攻关”,都会给国家财政带来又一次的吸血。

所以,中国当年空守着不算太落伍的技术,却无法投产,没法通过市场检验和利润反哺进行技术迭代。

在人民大会堂座谈会两年前的1975年,北京大学物理系半导体研究小组研究出中国第一批三种类型的(硅栅NMOS、硅栅PMOS、铝栅NMOS)1K DRAM动态随机存储器,在国际上不算最先进,却远远超越台湾和韩国。

但那又如何呢?两弹一星不需要快速迭代,几十年前制造的东风5至今仍是中国战略核武器的中坚,但芯片不行,芯片是个胜者通吃的行业,弱肉强食,根本没有落后者的立足之地,十分残酷。

根据摩尔定律,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,你如果不追随技术进步,那生产出来产品就没人买,只能亏损倒闭。

这个迭代的过程,依赖于资本的不断投入,动辄几十亿、上百亿美元,而资本的来源,大部分来源于上一代芯片在民用市场上挣的钱。

1985年,东光电厂的俞忠钰刚刚获得国家级“有突出贡献的中青年专家”称号,这一年,张忠谋也同样来到了台湾,给台湾带来了一次产业革命。

张忠谋担任的是“工研院院长”,这个机构是孙运璇在十二年前建立的,有点类似于中科院,是一个以政府资金为主的半官方机构工业技术研究院,堪称台湾半导体行业的“黄埔军校”,后来的联电董事长曹兴诚、联发科董事长蔡明介都出自这里。

让张忠谋这个外来户当孙运璇这个“亲儿子”的掌舵人,可见孙运璇对张忠谋的器重。

不过张忠谋这个院长没干多久,1987年,“政务委员”李国鼎找到他:你别干院长了,我们计划成立一家专注半导体制造的公司,你去当董事长吧。

张忠谋在台湾成立台积电的同一年,三星李健熙正式进军半导体,而几个月后,一个叫任正非的男人,被骗了200万后,为了还债走投无路创办了华为。

但是刚成立的台积电,却没几个人看好,因为张忠谋的思路太离经叛道了。

要知道,当年的半导体产业和现在完全不同,大家玩的都是IDM(Integrated Device Manufacture)模式,从设计,到制造,再到封测,全都是自己搞定。

这样做的好处就是产业链配套,自己的设计水平和生产水平都能够完全协调,主动权都掌握在自己手里。

但这种模式的坏处就是太烧钱了,工厂的建设需要海量的金钱,一个晶圆厂动辄上百亿美元,一台光刻机几千万美元到2亿美元不等,而且晶圆厂不是建成了就能生产,还要经历漫长的调试过程,结果就是等厂子建设调试完成,设计又出新方案了,你咋办?要么继续生产旧产品等着滞销,要么只能继续砸钱升级,盈利遥遥无期。

这时候张忠谋站出来了,大家别浪费钱建工厂了,你把设计图拿来,我帮你造!保证成本减半,良品率翻倍!

这就好比出版行业中的报纸编辑部和印刷厂,早年好多大报都有自己的印刷厂,但印刷机很贵,一天的报纸出完了印刷机就处于闲置状态,浪费资金。

而张忠谋做的就是建一个只做印刷的印刷厂,为所有人提供印刷服务,这样一来,大报不需要再承担设备成本,一些小报也能跨过印刷这个门槛低成本运行,有了活路,而印刷厂的设备也不会再闲置,单次印刷成本更低。

这个概念其实不是什么新鲜的概念,在张忠谋之前,台湾联电的董事长曹兴诚也提出过类似想法,但联电本身是IDM模式,各个流程都有利益群体,推行代工的模式阻力很大,而台积电从零开始,反而没什么包袱。虽然曹兴诚一直指责张忠谋“剽窃”了自己的创意,但很可惜,半导体产业是以成败论英雄的。

但是,张忠谋的代工模式一开始并不顺利,因为台湾的半导体制造水平低于英特尔和德州仪器水平2-3代,人家就是把新的设计方案给你,你也生产不出来,所以没有人愿意投资。别看张忠谋在技术界很有名,但在台湾的商界和金融界根本一点面子也没有。

李国鼎是安徽人,当过台湾的美援会秘书长、“经济部长”、“财政部长”、“总统府资政”等,天天都和大老板们打交道,人脉深厚。

不就是钱么?一个电话,李国鼎就摇来了台塑董事长王永庆、台南帮吴修齐,联华神通董事长苗丰强等等一众大佬,就一句话:这个产业关系台湾未来,投不投资,你们自己看着办。

“被逼”投资的一众大佬还能咋说?投吧,亏了就当还李国鼎当年石油危机中鼎力相助的人情了。

没人意识到,当初不经意的一笔投资,会为他们带来多少倍回报。

有了台湾的投资,还要有国际投资才有排面,可是张忠谋靠着自己在美国的人脉去找了英特尔,英特尔却丝毫不感兴趣,这不是明摆着么?英特尔自己的工厂都在满负荷生产呢,干嘛还要把饭给别人吃?

张忠谋又捏着鼻子找了老东家德州仪器,但德州仪器总裁夏柏还记着张忠谋的仇,结果自然是张忠谋碰了一鼻子灰。

最终张忠谋只找到了荷兰的飞利浦,这又是一个误打误撞搞成的神来之笔。

80年代初期,飞利浦公司研发出自动化步进式光刻机原型,但是这款光刻机技术并不成熟,飞利浦不太看好这台机器,就想找人来合资(接盘),正好ASM公司找来了,双方一拍即合,说好各出资210万美元,成立ASML公司,专门搞下一代光刻机。

但鸡贼的飞利浦只掏了30万美元,剩下的180万美元用那台不成熟的光刻机抵账,而ASM公司却真金白银地掏了210万美元,搞得连办公楼都没钱租了,只能在飞利浦大厦外面搭了个木棚子办公。

ASML最早成立时的简易平房,后面的玻璃大厦是飞利浦

但是很快,飞利浦研发SRAM失败,亏了20亿马克,急需现金回血,正好张忠谋找了上来,双方一拍即合开始合作,只不过张忠谋拿出的是真金白银,而飞利浦拿出的是ASML(这套路和当年骗ASM接盘光刻机的套路是一样一样的)。

飞利浦想不到的是,自己扔出去的,是多么大一只会下金蛋的鹅。

正因为张忠谋给尚在木棚子里面办公的ASML注了资,ASML才挺过了最艰难的时期,熬到1997年美国EUV LLC联盟成立,这才抱上美国大腿,在美国的技术和人才的支持下迅速突破了193nm光刻精度,成功击败尼康,成为后来闻名世界的光刻巨头。

张忠谋的无心插柳,居然抱了个金娃娃回家,还成了ASML的大股东。

知道了这背后的故事,也就能够解释为什么ASML和台积电关系这么紧密,哪怕延期其他客户的光刻机,也从来不延期台积电的机器了。

干买卖最重要的是什么,是人脉,张忠谋发动个人关系,挖来了通用仪器总裁戴克,然后戴克又通过私人交情,把英特尔公司董事长和CEO安迪·格鲁夫“骗”到了台积电考察。

当时,英特尔刚刚在286和386的市场上尝到甜头,正在裁撤原有的存储器生产业务,全力投向CPU,张忠谋对格鲁夫说,你裁撤原来的产品不是少赚了么?不如把这块业务交给我,你专心搞CPU,其他的低档产品我帮你生产,你躺着赚钱不香么?

不久,英特尔的技术团队来到台湾,开始对台积电横挑鼻子竖挑眼地挑毛病,一口气挑了200多条,张忠谋照单全收,疯狂整改,几周后缺陷减少到20个,再过几周,减少到4个。

张忠谋就这样在两个月内完成了整改,获得了英特尔的流程认证。

就这样,台积电拿到了英特尔低级晶圆部件代工的订单,这在台湾是独一份,台积电一战成名。

随后,刚刚创业的高通创始人艾文·雅各布推出了自己的通讯芯片,但却没有生产能力,这时候张忠谋借着麻省理工校友会的渠道找上了他,拿下了高通的芯片订单。

从此,高通负责设计,台积电负责生产,这种合作模式一直延续到了30多年后的今天。

口碑是慢慢积累的,有了英特尔和高通当吃螃蟹的人,很多芯片巨头发现,芯片从设计出来到生产,交给日本人需要三个月,交给新加坡人要1个半月,交给台湾人,只需要1个月。

从此,硅谷的订单,蜂拥而至,而台积电的加工工艺和加工流程,也在满负荷生产中炉火纯青。

台积电是幸运的,赶上了美国打压日本半导体产业时的产业转移,也赶上了个人PC和手机等数码消费品的爆发式增长,其投资巨大的生产线也成了安全的产业护城河,就是靠着这个,台积电赶上了芯片这个风口。

1997年,张忠谋来到了美国纽约证券交易所,敲响属于自己的钟声,当年实现13亿美元营收,5.35亿美元盈利。

汉风网网站提示:请老友们一定点击“立即购买”按钮进行购买,因服务器反应慢点击购买后大概需要8秒左右,(如果等待8秒没有反应,可以再次点击一下)会跳转到支付页面。购买成功后才可以查看到剩余内容,购买成功后如果遇到服务器没有反应则请等待一会刷新,或重新打开本篇文章,因技术原因请老友们尽量在半个小时内阅读完,超过时限会需要重新购买。此费用为支持汉风网服务器带宽以及编辑人员相关费用。谢谢老友您的支持。如果有疑问,请加微信联系我们,我们第一时间解决。

购买会员的老友,请添加汉风网微信。有问题及时给老友解决。