四十七年前,敬爱的周恩来总理与世长辞,举国哀痛。

首都百万群众自发地顶着邪恶的压力,冒着刺骨的寒风,扶老携幼在十里长街哭送总理的情景,不仅成为中华民族刻骨铭心的集体记忆,更以伟大的共产党人与中国人民血肉相连、生死与共的光辉典范留存在共和国的史册中,无与伦比、永不褪色!

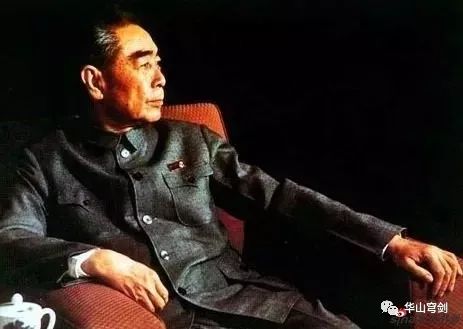

周总理是我们全家永远敬重、永远爱戴的人。我的书房挂着意大利摄影师焦尔焦.洛蒂为他拍摄的、别着“为人民服务”胸章斜靠在沙发上那张低光彩照。

总理睿智英武的超能力和儒雅潇洒的风度,他德率百官、爱泽百姓的博大胸怀和人格魅力,连敌人也为之倾倒和敬佩。

他拥有最圣洁的灵魂,不仅是中国共产党人高尚道德情操的人格代表,也是共产党忠诚信仰、无私奉献的人格代表。

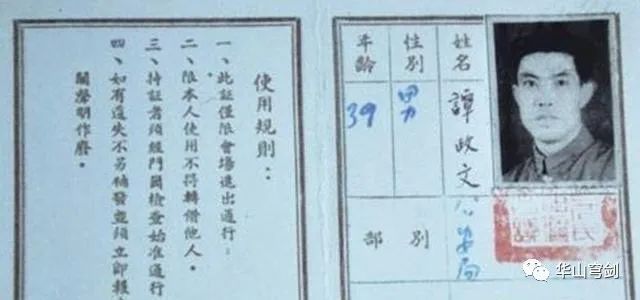

总理作为我党保卫、情报工作的奠基人和总指挥,曾是我父亲谭政文的直接领导。父亲因常年在保卫、公安、司法战线拼命工作,积劳成疾,1961年底五十一岁便因肺癌不治,英年早逝。

总理对于我们家,就像对千千万万普通的中国人一样,既是伟人,更是亲人。他的大恩,泽惠我们父子两代人。这里讲几个小片段。

1、父亲故去五年后的“文化大革命”中,我还是未毕业的大学生,因在校内关于阶级路线的一场辩论会上,发表了一篇保工作组、保老干部的即兴发言,流传全国,得到许多干部和群众的高度共鸣,而被打成“对抗文革”、“鼓吹血统论”的“ 保皇派”黑旗手,被群众组织“开除党籍”。

虽然在“中央文革”指挥下,造反派组织纷纷对我连续开展口诛笔伐的“大批判”,我真正惊觉自己的讲话中确有问题,是得知周总理对我的批评,说我的讲话“是典型的形左实右得很”,批得很严厉。

在反省中我逐渐认识到,保卫红色政权、保革命老干部,当然是左。但用阶级斗争的观点看待不同意见的师生,把他们运动中一些过火行为上纲为“右派翻天”,这不就左过头了。在这个左字上加个引号,也不冤枉。

而从“文革”的角度看,我这种保守思潮,同“文革”顶牛的思潮,阻碍“文革”继续“深入”的思潮,当然属于右。用“文革”的是非标准衡量,总理说我的发言形“左”实右,一点也没错。

一方面,总理苦口婆心批评我、教育我,另方面,又在力所能及的范围内多方保护我、搭救我。一次北京几大高校造反派组织要联合举办一场“批谭”万人大会,“海报”贴满全城。

总理发现后,指令“中央文革”连夜去做群众组织及几大“学生领袖”的工作。他知道,解铃还须系铃人。从而及时制止了这场批斗学生的闹剧。当我被造反派组织“扭送”公安部,被“ 保护性拘留”在半步桥第一监狱时,又是总理连续几次指示、督促,并亲自做造反派学生的工作,才让我只被关押了半年,便被释放获得自由。

事后听知情朋友转告我,说总理做“学生领袖”工作时甚至使用了激将法。总理说,你们说他“顽固”,不认识错误。老把他关起来,不参加运动,不接触群众,他怎么认识错误?他出来如果还坚持错误,你们同他辩论嘛!你们这么多人,还辩不过他一个人吗?

总理在“文革”那种“我不入地狱谁入地狱”的两难境地,力挽狂澜,不但保护那么多党的干部,保护那么多共产党的朋友,还要分心保护我和许多中学的弟弟、妹妹这些党的孩子。

他的心得有多累,他的心里得有多苦。要问总理的真心有多重、爱有多深,正如《你是这样的人》中唱的,“把所有的心装进你心里,把所有的爱握在你手中,把所有的伤痛藏在你身上,把所有的生命归还世界——人们在心里呼唤,你是这样的人!”

2、不论是“文革”中还是“文革”后,一说到我在困境中屢得总理的呵护,母亲便一再向我们讲起父亲在总理领导下工作的往事。

平津战役即将解决北平问题时,毛主席亲自提名,委派时任中共中央社会部副部长的谭政文,担任即将作为新中国首都的北京市首任公安局长。

那时的市局,还肩负着直接保卫党中央的重任,其工作除市委、市政府要管,中社部长李克农和当时的周恩来副主席,也都直接过问。

那些艰苦卓绝的创业故事,过五关斩六将的战绩,人们讲得不少。讲到父亲“走麦城”的事,正同周副主席有关。

1949年4月25日,北平发生一起特务烧毁电车公司停车场五十九辆电车的特大纵火案。由于分局和市局治安处两级延时误报,在中社部正听我父亲汇报工作的周副主席,与我父亲同时听到了这个消息,急忙追问是怎么回事。

我父亲事先未接到任何报告,一点情况也答不上来。周副主席非常生气,当即说:“这个会先不开了,我们一起到现场去!”

到现场后,父亲陪周副主席进行了详细勘察,找有关人员详问了具体情况。好在当年案发地段的分局长实际工作很到位,碰巧又是在周副主席身边工作过的老部下,令领导比较满意。

1951年4月,谭政文在广州中山纪念堂召开的“全市控诉反革命大会”上讲话。

直到周副主席对下步工作一一做了具体而详尽的指示,我父亲才陪同他回到中社部继续开会。因损失惨重,责任重大,又暴露出工作环节的重大纰漏,面对中央的严厉批评,我父亲心情十分沉重。

但从始至终,没有一句话的解释和推诿。会后的工作餐,他几乎没吃什么东西。他为基层、为下属、为分局市局各级延时误报的工作人员,一并承担了全部责任。

回过头来,立即大力健全严格了逐级的当即报告制度和领导亲自出现场制度,并且就此形成了北京市公安系统永久性的规定和传统作风。

但是,这个案子却给我父亲留下了一个终身的心理后遗症——只要一听到救火车的警笛,便止不住的神经性头痛。

建国前后,最重要的一项政治议程,是顺利召开代行全国人民代表大会职权的第一届政治协商会议。第一届政协的组织工作,是周副主席主抓。而第一届政协的安保工作,始终由我父亲亲自领导、布置任务。

第一届政协的安全保障,其政治意义之重大,安保任务之艰巨,同我父亲领导市局承担的有三十万人参加的开国大典的保卫工作相比,几乎难分伯仲。早在1949年6月15日,政协召开第一次筹备会议之前,市局便全力投入了会前的安全保卫工作。

7月18日,市局成立了二百七十六人组成的政协临时保卫大队,简称“便衣警卫队”。在政协代表当中,不知有多少是国民党特务预谋“必杀”的暗杀对象。然而,从第一次筹备会到10月12日政协会议结束代表全部离京,共一百一十五天,会议内外没有出现任何差池。

公安工作的后继者们回顾当年,都觉得老一辈开拓者们创造的奇迹不可思议。同永载史册的开国大典一样,在第一届政协会议的安全保卫中,北京市公安局经受住了严峻的考验,令党中央、令周副主席十分满意。

建国后四年,中央分工周总理主管处理日本侵华战犯工作,总理“钦点”我父亲作为他的主要助手,负责该专项工作的一线指挥。为此,1953年底父亲从公安战线调最高检任副检察长。

为做好这项史无前例的艰巨工作,中央成立了高法、高检、公安部、司法部、外交部和中宣部等六院部参与的中央处理日本战犯指导小组,廖承志任组长,我父亲任副组长,由总理直接领导。

后来廖公另有任务,1956年3月7日总理指示,改由我父亲担任指导小组组长。监管、改造、侦讯、起诉、审判和处理日本战犯的整体工作,无论大政方针,还是具体环节,始终在总理亲自领导下有条不紊地进行。有时深夜一、两点,总理还会给我父亲打来电话,或问情况,或做指示,掌握着全局。

当年,在中央“惩其罪,救其人”的总方针指导下,先辈们用真理的力量、道义的力量和法律的力量,对在押的上千名日本战犯进行了洗心革面的彻底改造。

我父亲组建和培训的侦讯团队,采取“争取下层,瓦解中层,动摇上层,孤立打击少数特别反动、顽固、狡猾的战犯”的策略,取得了个别讯问与认罪检举相结合的大规模侦查的巨大成功。

在东京国际法庭、苏联伯力军事法庭和国民政府南京法庭上受审的日犯无一认罪服法的比照下,在人民共和国特别军事法庭上,创造了受审日犯无一不认罪服法的国际司法史奇迹。

这些宽释战犯归国后,不仅终身成了为反对战争保卫和平、促进日中友好而奋斗不息的和平使者,而且将这杆正义的旗帜续传子孙至今。

这是父亲在总理领导下,统合公检法司各路精兵强将,在法律上、更是在道义上取得的伟大胜利。

中国人民在十四年的抗日战场上是胜利者,在与战犯十四年的灵魂对决中也是胜利者。

3、“文革”前的“五.一”、“十.一”,通常都要在天安门广场举行游行、阅兵的庆祝活动。白天,党和国家正部长以上干部、军队上将以上将帅,要登天安门城楼参加检阅;晚上,可偕夫人和子女上城楼观看广场联欢和烟火。

大约是十年大庆的前一年,即1958年国庆夜,我和母亲及弟弟、妹妹照例跟父亲登上天安门城楼。父亲领我离开我家那个小圆桌,站在石栏前等下一拨的烟火表演。不意周总理来到父亲身边,看来父亲毫无思想准备。

总理似乎随口问了一句:“你的烟还抽得那么凶吗?”父亲说:“这毛病怕是改不了了。”总理说:“还是要有所节制。少抽点烟,多参加些体育活动。”

父亲无奈地说:“我这个土包子,体育运动都不在行。”总理笑了,说:“你不是爱打猎吗?”父亲说:“打猎要开车去远郊区,费汽油。”没想到总理却说:“国家再困难,这点汽油还供得起。”他临走,回过头来又重重地说:“少抽烟,多打猎!”这段对话,我终生难忘。

当然,这无疑体现了总理对干部的关怀、爱护,但我越长大,越觉得其中还有十六岁少年当年没听懂的东西。

2011年我从最高人民检察院编辑出版的《检察生涯》(上)刊登的父亲简传《生若直木 过如利剑》上看到,不幸1957年反右派和1959年反右倾斗争以来,政法战线也蔓延着“左”的空气。

1958年6月23日至8月18日,在高检党组召开十几次务虚会的基础上,在北京召开了第四次全国检察工作会议。前前后后五十七天的会议上,由父亲牵总制定的《人民检察院刑事审判监督工作细则(草案)》和《高检院各厅办案试行办法》,成了批判“右倾”和“教条主义”的主要靶子。

为顾全大局,父亲代党组承担责任,在大会上违心“检讨”了自己的三条“严重错误”:一是党内是非斗争中党性不纯,有时跟着要搞“一般监督”的“错误意见”跑;二是在两条道路斗争上软弱无力,缺乏斗争;三是犯了把运动和依法办事对立起来的右倾错误。

这些情况,母亲在家从未同子女讲过。我从简传中得知后,心中十分震撼。突然,我猛地似有所悟:父亲被错误批判并上报中央两个月后,有了天安门城楼上那段耐人寻味的对话。

在总理告诫我父亲要“少抽烟,多打猎”仅仅三年后,父亲便患肺癌谢世。父亲生癌,肯定与过度劳累、长期过多吸烟有关,但我想,此外,同他在党内政治生活不正常情况下的郁闷心情也不无关系吧?

好在“文革”结束后的1978年底,召开第七次全国检察工作会议拨乱反正,按照我父亲主持制定的检察工作条例及实施细则的框架,恢复了被“文革”撤销的各级检察院,等于对历史是非作出了客观公正的结论。

在父亲去世二十六年后,终于还了他个公道。应当说,国家法制的恢复和健全,不仅是对父亲那一代法制创业探索者的回报,也是对关爱、支持他们的周总理的告慰。

4、我的夫人无缘像我一样,同总理有这么近距离的接触。她跟总理离得最近的,是上初中时一次在机场迎接外宾。那次她在群众队伍的最前排,外宾来时,须一边喊“欢迎”的口号,一边跳跃着左右挥舞手中花束。

总理陪外宾走过来,她发现总理远远就盯着她,她又激动,又兴奋,更加起劲地挥花跳跃。等总理走到身边,她才发现,自己同其他孩子的动作方向是反着的。临时改,紧张中她根本调整不过来。只见总理忍着慈爱的微笑,那种无奈、宽容而又爱怜的眼神,像烙印一样瞬间刻入了她的心灵。至今想起,仍如沐春风。

夫人从北京铁道学院毕业,“文革”中被分配到海拉尔当“第一代女养路工”。三年后分配回北京,在北京站做宣传工作。周总理逝世周年纪念,她掉着眼泪与人合写了篇“北京站全体职工”怀念总理的文章《腊梅盛开报春来》,先由《北京日报》发表,后转载于1977年1月8日《人民日报》,并被收入《人民的好总理》纪念文集(中)。

那个时代,北京站内外迎送任务很多,总理经常光顾。“文革”中,客人走后,总理还经常在“北京站贵宾室”这一席清静之地,同李先念副总理、同叶帅等领导同志商谈国事。

所以,北京站的职工同总理有特殊的亲近感,车站“凡是见过总理的同志,都能讲出一段段终生难忘的幸福回忆。总理特别喜欢贵宾室的腊梅。”他们一看到贵宾室那凌风傲雪、峭然挺立的腊梅,便禁不住热泪滚滚,思绪万千。

纪念文章讲到,北京站建站时,周总理亲临现场参加劳动,和工人们一起挥汗如雨;迎送外宾,周总理和我们一起早候迟归。文中讲到,总理隔几天就要乘车外出视察,总是夜间出发,以便到地下车就能立即投入工作。即使亱间在车上,也是“紧张地批阅文件、思考问题”。

文中又讲到,总理半夜11点赶到车站,同干部、职工研究解决安全运输问题,紧张工作五个多小时后,夜宵同职工一起吃包子,给大家讲铁路发展史的亲切场景。文中还讲到,总理陪外宾参观时,见到在母子候车室打扫卫生的服务员,主动走过去同她握手,并叫出了几年前见过的这位普通劳动者的名字。

当事人当场惊愕不已,感动得热泪盈眶,久久说不出话来。当年为写这篇文章,开座谈会、搞专访,说起总理,被采访者哭,采访者也哭。

正如文中所说,“每当我们来到周总理在车站走过的各个地方,仿佛见到周总理在谈笑风生。”四十七年过去了,人们对总理的怀念丝毫未减。

就像四十六年前这篇文章描写的心情,“敬爱的周总理,您没有离开我们,许多同志做梦也见到您。您永远活在我们心里!”

中国这五十年起伏变化,可谓“沧海桑田”。其中人事沉浮的荣辱褒贬,天地间自有一杆秤,它叫“民心”。永远怀念周总理,这就是民心。