从现在往前推100多年,伦敦大学东方语言学院有个叫拉克伯里的,因为对中国文化感兴趣,自己憋着研究,在1894年,出版了一本叫做《中国上古文明的西方起源》的书。

在这本书里,拉克伯里说了一个故事:时间大概是在公元前2282年,两河流域有个国王叫Nakhunte的,率领巴克族翻越昆仑山,来到中国西北部的黄河上游,经过征战兼并,最终奠定了中国历史的基础。

这个Nakhunte又被称做NaiHwangti,拉克伯里说他就是轩辕皇帝,而巴克族是“百姓”的转音。这样说起来,中华民族是中国这块大地上的外来户,中华文明是拷贝古巴比伦文明的山寨货。

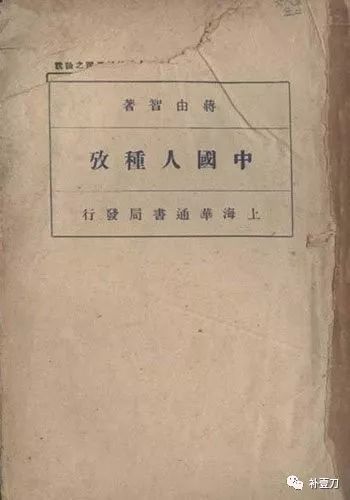

这种惊世骇俗的“研究”,现在大部分人只会把它当笑话看,但在那个时候,它作为“中国人种西来说”的正宗学术“成果”,居然在世界上有了影响。日本人如获至宝,赶紧把它写进了《支那文明史》里。而当时中国像章太炎、刘师培这样的大家以及宋教仁这样的政治人物,也都支持这种看法。

西方人为什么这么想把中华文明起源往西方扯呢?

根据《圣经》记载,上帝创世于公元前4000年。可是中国人不是老说自己上下5000年么?这多出1000年去可怎么算?当时的西方传教士就拼命想办法给中国历史“减肥”,他们的出发点虽然荒诞不经,但这种思路延续了下来。

那为什么章太炎、刘师培也支持这种说法呢?

当时的中国积贫积弱,如果能跟西方攀上亲戚,“黄白同源”,也就证明中国人种从根子上也是“文明”的了。

可怜啊!

历史从来不是历史,它也是现实。如果不能拿出令人信服的考古学证据,把中华文明的源头牢牢钉死在5000年前,我们民族就可能是被哪个西方学者随意“研究”出来的“阿依土鳖”国王的后代,我们民族自信的底气就不够硬。

而做到这一点的,是一个只活了28岁的年轻人。

他不是名人,名字用搜狗输入法都打不出联想,但他做了一件功在千秋的大事。

他在1936年、1937年那个中华民族最为危难的年代,以一己之力首先发现了良渚文化,把中华文明的起源推至5300年左右。

他叫施昕更,我们每个人都应该记住这个名字。

国破山河在

1911年,清王朝已经只剩出气没有进气的时候,施昕更出生在浙江省余杭县良渚镇一个小商人家庭。因为家里摊上了官司,到13岁的时候,已经供不起他读书了。校长见他勤奋好学,多次上门劝说,说服其父,借钱送他到杭州贡院读初中。

施昕更深知学习机会来之不易,所以更加努力学习。1926年中学毕业后,考入浙江省立高级工业学校艺徒班,半工半读。

1929年,浙江省举办了规模盛大的杭州西湖临时博览会。刚毕业不久的施昕更经人推荐,担任了历史展厅的讲解师,期间,他接触了许多文物和矿物标本,眼界大开。正好当时的浙江省政府想利用西湖博览会的展品,成立永久性的文化机构浙江省立西湖博物馆,而施昕更因为在西博会工作出色,得以进入博物馆任自然科学部地址矿产组助理干事。

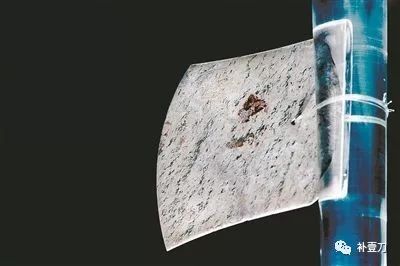

在此后的5、6年间,施昕更潜心研究地质学。到了1936这一年,施昕更参加了杭州古荡遗址的发掘工作,在对出土的石器进行整理时,发现有几样看上去很熟悉,尤其是一种长方形有孔的石斧,跟老家良渚一带盗洞边散落的器物非常相似。

他隐隐觉得,古荡与良渚之间应该有莫大的联系,于是回到良渚两次进行调查。在一天傍晚,从安溪岳母家回来途经一条沿山小路时候,他捡到了一块黑色陶片,觉得跟别的陶片不同。第二天再去实地考察,发现这一带散落的陶片极多,分布又呈现明显的小区域,好像有先民居住的痕迹。

施昕更继续调查,终于在1936年的11月3日这一天,于一个狭长型的干涸池底,发现了几片黑色有光的陶片。后来的研究证明,这几块陶片,就是发现良渚文明的开始。

但施昕更当时还不知道他有了多么重大的发现。他拿着陶片向馆长请教,馆长鼓励他继续发掘,说这是一件了不起的事情。

这样,从1936年底开始,施昕更在寒冬里以最低的经费,极少的人力独立负责了三次发掘工作。

在那个有政府等于没政府的年代,想做一件这样有开创性质的工作有多难?施昕更的发掘工作在当地引起震动,一些不明就里的农民以为他在盗墓“自肥”,对发掘工作横加阻拦,还有的合伙乘夜私盗,毁坏了不少农田,这些都被算在施昕更头上。

首次发掘有所收获之后,良渚的黑陶在杭州古玩市场上卖价飙升十倍,古玩商人唆使村民挖掘出售,盗墓之风更加盛行,施昕更本来计划做长期研究,考虑到局面已经无法控制,只能赶紧做了抢救性发掘。

这三次发掘取得了重大成果,施昕更于是给梁思成的弟弟梁思永写信,在梁的鼓励下,将发掘所获将以整理。施昕更没有经过科班训练,没有专业考古知识,就是凭着一股劲,把全部精力投入其中,从室内整理、撰写报告到绘制图幅,差不多全由他一个人来做。

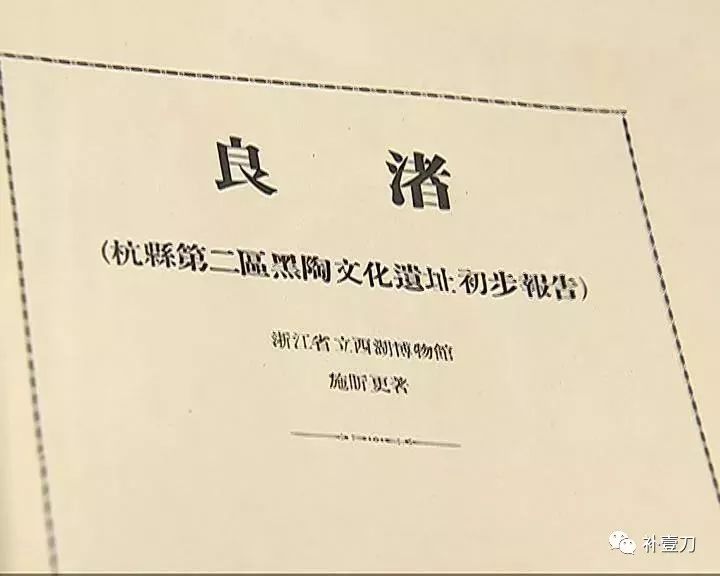

经过半年时间,报告完成,主题为《良渚》,副题为《杭县第二区黑陶文化初步报告》。

然而正准备交付印厂付印的时候,国难来了。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,8月13日,淞沪会战爆发,11月5日,日军在杭州湾登陆, 11月24日,吴兴沦陷,12月13日,南京沦陷,日军分三路南下进攻杭州,12月24日,日军攻入杭州市区,杭州沦陷。

仅仅1个半月时间,浙江1市17县大片土地尽丧敌手。

日军给浙江带来了深重的苦难,1937年11月5日登陆当天,日军屠杀金塘村民263人,19日攻陷南浔,屠杀400余人,24日攻陷吴兴,屠杀300余人,12月24日杭州沦陷,日军入城“自由行动”三天,屠杀杭州市民4000多人,700名妇女被奸淫致死,3700多家房屋被烧毁。

杭州失陷,屠杀未止。1938年3月4日,日军田中有朋大队包围余杭县午潮山,将避难于此的妇女老幼用刺刀相逼、集中起来,把男人押到院子里跪在地上,用重机枪扫射,屠杀400多人。3月26日,日军再次扫荡余杭与吴兴,屠杀585人。

除了屠杀,日军还在浙江先后三次大规模使用细菌战,混杂使用包括鼠疫、霍乱、伤寒、痢疾、白喉、炭疽等细菌,波及7市30个县,每攻下一处要撤退的时候,或者在村中水井投下细菌,或者强逼战俘吃下带有细菌的事物,有拒绝使用的战俘就活活烧死或者枪杀。受此所害的中国百姓,不计其数。

这样深重的国难前,哪还有文化人容身的地方,日军登陆杭州湾后,博物馆内迁浙南,杭州沦陷,《良渚》付印中断,原稿中有部分内容丢失,施昕更边走边对报告内容进行补充、撰写、整理,几经周折,终于在1938年付印问世。

报告一经发表,立即引发学界关注。而此时的施昕更已在馆长推荐下,投笔从戎,到温州瑞安县担任抗日自卫会秘书。不幸因工作辛苦、积劳成疾,于1939年4月患病入院,在缺医少药的情况下,溘然长逝,年仅28岁。

同样令人痛心的是,施昕更费劲辛苦发现的许多文物或因来不及搬迁而毁于战火,或在辗转过程中散落遗失了。

春生草木深

翻开施昕更的《良渚》,我们会发现,这不仅仅是一篇专业的考古学报告,而蕴含了他对国家民族命运的思考,他何以对良渚倾注心血的原因,以及他的心志。

他问了一个问题。

“我们上古的祖先,坚忍的开辟了这广袤的土地,创下了彪炳千秋的文化,我们今日追溯过去,应当如何兢兢业业的延续我们民族的生命与光荣的文化呢?”

他认为,自己要通过发掘和研究古迹这种方式,宣扬古代文化,来“健全民族的意识,而发生爱护乡土的观念”,激励更多的人将中国文化“发扬而光大之”。

而探究的方法,不是扎到故纸堆里去,而是走向实践探索,因为“当此世界学术潮流,一日千里,‘落伍者’,耻辱名词也。欲洗刷之,则形式皮毛不为功,空口大言不奏效(所谓学术救国等),非至实际之阵线努力不可。”

因为日寇在沦陷区大肆推行奴化教育,宣扬“同文同种”、“中日提携”,因此施昕更抱定的决心,是“除了军事上的战争,在政治、经济、文化上都要进行战争”。

在很大程度上,施昕更把他深沉的愿望,寄托在这份报告上,最后的署名,特意标注于他参与抗日的瑞安县,他写道,“这份报告,跟随作者同样的命运,经历了许多困苦的历程……不过科学工作人员必须以最后一课的精神,在烽火连天中继续我们的工作。”

在报告序言的最后,施昕更希望,有一天等到第二次良渚发掘的时候,他也能在“在焦土瓦堆中,找出敌人暴行的证据,同胞血和泪的遗体,供世界正义的批判。”

可惜,他既没有看到日本投降的那一天,也没有看到他的研究光大的那一天,到现在,我们也不知道他死后葬在哪里。

但他的研究在战火中活了下来。

1959年,夏鼐先生依照按发现地点命名的考古惯例,正式提出“良渚文化”。

1973年,江苏吴县草鞋山遗址发掘,第一次在典型的良渚文化墓葬中出土了玉琮、玉钺、玉璧等玉礼器,将长期被视为“周汉古玉”的良渚玉器放回新石器时代良渚文化的年代坐标。

玉琮象征神权、玉钺象征军权、玉璧象征王权,这说明良渚已经形成了完整的礼制文化,不是蛮荒的史前文明,是文明的社会。

在此基础上,浙江考古工作者在良渚、瓶窑一带相继发现了反山显贵者墓地,瑶山、汇观山祭坛与墓地,莫角山巨型建筑基址,塘山“土垣”等大型遗址,以及一大批良渚时期的村落遗址和墓地。

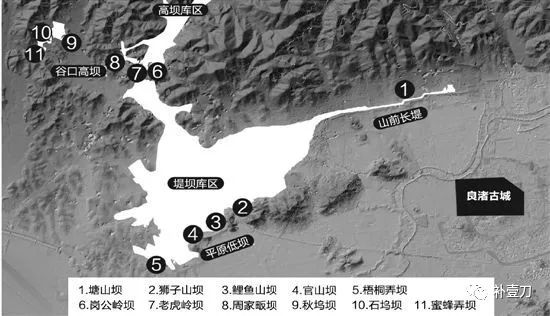

2007年,考古学家又发现以莫角山宫殿为中心的四周还有一圈环绕的城墙。这个大发现标志着良渚文明的确立。

2015年,经多方调查发掘和分析,相关部门确认在良渚古城外围的北面和西面, 存在着一个由11条坝体共同构成的古代水利系统。

这是世界上最早、规模最大的水利系统, 也是迄今为止被发现的世界上最早的拦洪水坝系统。专家通过测算发现,其可抵御该地区百年一遇的洪水。

大型水利设施往往涉及复杂的组织机构、人员管理和社会动员,如果没有较高的经济文化水平,是不可能做到这一点的。

2019年7月6日,中国良渚古城遗址获准列入世界遗产名录,中华五千年文明史得到国际社会认可。

这是属于历史的蝴蝶效应吧,谁能想到,一个小小博物馆助理在干涸池底的努力,70年后震荡出这样的声响。

在人类文明的长河里,多少帝国王朝远去了,而中华文明之所以能存续至今的原因,除了复杂的内外缘由,还因为我们幸运地拥有许许多多像施昕更这样默默无闻的人,他们在最危难的年月,把中华文明的火种护在心口,为它而死去。

在《良渚》报告的序言里,施昕更写道:“中国绝对不是其他民族可以征服的,历史明明告诉我们,正因为有渊源悠久、博大坚强的文化,所以我们生存在这艰巨伟大的时代,更要以最大的努力来维护来保存我国固有的文化,不使毁损厘毫,才可以使每一个人都有一个坚定不拔的信心。”