|

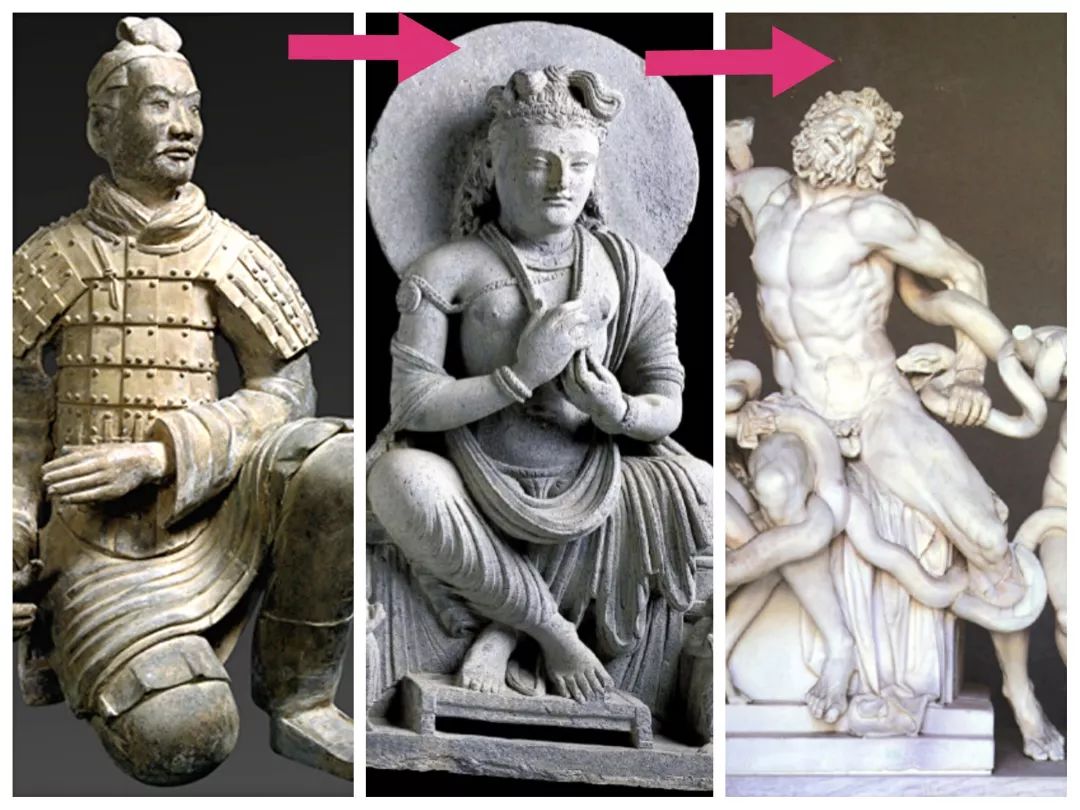

2019年6月5日,在拙文《古希腊、犍陀罗的雕塑技术发源于中国(之一篇)》中,我论证了犍陀罗艺术的源流:秦兵马俑→犍陀罗→伊朗→伊拉克→叙利亚→小亚细亚→君士坦丁堡→意大利,启动了西方的“文艺复兴”。该文主要从西方伪史的角度进行论证、阐述。值得欣慰的是,何新先生于6月中旬在其公众号中肯定了我的这一研究成果,但并未将犍陀罗艺术归源于中国,而是西南亚(我否定全部西方伪史,包括苏美尔、巴比伦、古波斯等)。今天,本文将就犍陀罗艺术本身的研究进行阐述。

文/文行先生

【摘要】在犍陀罗发现的佛教艺术品包括象征物的表现(窣堵波、佛脚等)、故事性的表现(本生图、佛传图)、佛像的表现,还有材质有木料、石料、灰泥,以及铸币、波斯像、希腊像等。那么,由于发掘没有地层关系,碳十四测年也未发明出来,这些佛教艺术品的年代没有科学的手段可以断代出来,只能根据历史学。但历史必须是真实的过去,真实过去的前提是必须要有史记传统,这包括史官制度、档案保管制度、历史撰写体制等,而不能是民间的传说。否则,无法能区分志人传奇演义传说和历史的区别?从这个意义上讲,西方“历史”不配历史二字。因此,根据西方“历史”进行断代研究是错误的。中国自古就有石雕、玉雕的传统,如果坚持单一起源论,则不能排除印度佛教艺术采用的是源自中国的雕塑技术进行佛教艺术创作,之后再回传中国,即秦兵马俑技术西传印度,印度泥塑佛教艺术品传到中国,中国再进行青铜和石雕创作,再西传印度。总之,犍陀罗艺术的技术起源研究必须推翻重来,必须坚持科学的方法,而不是讲故事的方式。

犍陀罗艺术的发现和研究概况

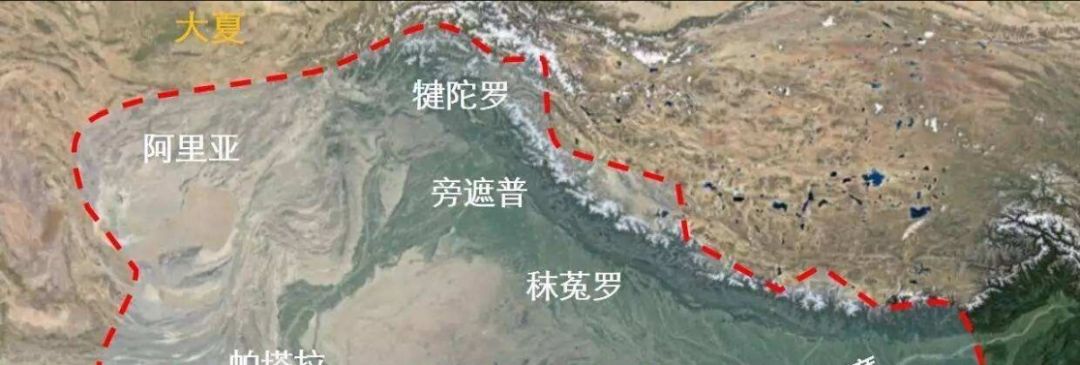

“犍陀罗是印度河西岸一片地区的古名,包括白沙瓦谷地和现在的斯瓦特、布奈尔以及巴爵尔。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第1页)如下四图:

犍陀罗艺术是如何发现的呢?

首先,犍陀罗艺术属于印度学,而“印度学的基础内容是语言学和美术考古学”。(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

18世纪中期,英国开始侵略印度,到19世纪上半叶,英国侵占印度大部分地区,这时,“印度半岛西北部还处于半独立状态,一些英国军政人员如马松(C.Masson)、梵图拉(Ventura)、考特(Court)、高特利(P.T.Cautley)等从印度西北边境的喀布尔河流域带会许多呈希腊风格的佛教艺术品,引起人们的注意。1849年,旁遮普和犍陀罗故地被英国完全占领,业余文物爱好者们开始在更大范围内搜求犍陀罗佛教艺术品。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

“1870年,坎宁汉被召回印度,担任印度考古局第一任局长,一直到1885年10月1日。在这15年间,坎宁汉的主要工作就是拿着玄奘《大唐西域记》的英译本按图索骥,在草莽丛林之中发现了许多佛教艺术遗址。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

犍陀罗艺术从诞生之日起就与西方殖民印度息息相关,这意味着印度本土人处于失语状态,犍陀罗艺术研究由非同文同种的西方人主导着,主要是德国人和英国人。值得注意的是,坎宁汉的身份是驻印英国皇家士兵中尉、少将军衔退休。

“英国和南亚学者一般认为:在印度考古学史上,琼斯是18世纪的代表人物,坎宁汉是19世纪的代表人物,而马歇儿是20世纪的代表人物。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

因此,军人职业、业余民科出身、拿着玄奘《大唐西域记》按图索骥的的坎宁汉中尉是19世纪犍陀罗研究的核心人物。

1872-1873,坎宁安(按:即坎宁汉)在考古报告中写道:“我坚信,西北印度长期以来沿袭希腊雕刻的样式……那些宏伟的科林斯式叶状柱头,无疑源于希腊。”(蔡枫,《印巴犍陀罗艺术研究的三个阶段》,《南亚研究》2012第1期)

从19世纪上半叶发现希腊风格的佛教艺术作品,到19世纪下半叶坎宁汉就坚信犍陀罗艺术源自古希腊,这是“坚信”的信心出于什么呢?

必须指出,虽然希腊雕像与西北印度雕塑的技艺和艺术形式高度相似,但是,谁源自谁呢?犍陀罗源自希腊?还是希腊源自犍陀罗?坎宁汉所谓犍陀罗艺术无疑源自希腊,只是出于“坚信”,出于殖民主义者和军人身份的一种信念,并非严谨、科学的研究。更致命的是,当时的考古并不科学,还非常原始,根本没有可靠的手段、方法和条件进行断代研究。

在拙文《古希腊、犍陀罗的雕塑技术发源于中国》中,笔者列举西方的犍陀罗艺术研究史概况: 1872-1873,坎宁安(按:即坎宁汉)在考古报告中写道:“我坚信,西北印度长期以来沿袭希腊雕刻的样式……那些宏伟的科林斯式叶状柱头,无疑源于希腊。” 1875,沃克斯(W.Vaux)认为罗马文化对犍陀罗艺术的影响大于希腊文化。 1893,格伦威德尔《印度佛教艺术》总结道:“希腊的影响,存在于阿育王时代以降的艺术……实际上,现存的大部分犍陀罗雕刻,是那些完全遵循希腊创作法则的艺术样式的复印品。” 1899,詹姆斯·伯吉斯《犍陀罗雕刻》 总结了自1884年至1899年这15年间的犍陀罗艺术研究状况,该文颇有西方中心论之意味。 1899,史密斯《希腊罗马对古代印度文明之影响》,该文从文化、历史、美学、建筑、商业和军事等纬度考察了希腊罗马文化对古印度的影响,认为“犍陀罗艺术主要受罗马的影响,而非直接受希腊艺术末流的影响”,犍陀罗艺术应命名为“罗马佛教艺术”或“印度-罗马艺术”。 1908,库马拉斯瓦米《希腊对印度艺术的影响》,支持格伦威德尔关于犍陀罗艺术源于地中海。 1913,库马拉斯瓦米《印度和锡兰的工艺品》,该文认为,“希腊-佛教艺术(犍陀罗艺术)不是印度艺术,而是中亚艺术,是一种受希腊罗马艺术影响的杂交艺术”。 1917,阿·富歇《佛像的希腊起源》创造了“希腊-佛像”、“印度-希腊”这些词来指称犍陀罗艺术,认为犍陀罗佛教艺术与基督教艺术同源,“都是希腊艺术在弥留之际留给古老世界的遗产”。 1926,库马拉斯瓦米《佛教的起源》,该文否定犍陀罗艺术的希腊起源论,认为“犍陀罗佛像与秣菟罗佛像是……同时产生的”。 1936,马宗达《犍陀罗希腊佛教学派》 对犍陀罗艺术的文化因素和艺术风格的看法不逾西方学者之圭臬。 殖民时期,也有一些热衷研究印度文化的西方学者,如哈韦尔,他认为犍陀罗艺术源于印度本土文化,但这种“印度本土论” 的声音与煊赫的罗马希腊论相比黯然失色。 1951年约翰·马歇尔《1913-1934年塔克西拉考古发掘插图报告》和1960年约翰·马歇尔《犍陀罗佛教艺术》是集大成者的经典论著,是后世研究犍陀罗艺术的必读书,论证了犍陀罗艺术创作灵感来自安息时代希腊艺术复兴,犍陀罗艺术的萌芽期、发育期和成熟期,皆受希腊古典艺术的影响。 1968,达尼《巴基斯坦犍陀罗艺术》认为“数个外来民族和当地人民共同创造了犍陀罗艺术和文化”。 1989,洛丽塔·尼赫鲁《犍陀罗风格的起源》爬梳犍陀罗艺术自身包含的各种文化,从历史之纬度重新评估希腊罗马文化、大夏文化、安息文化和印度本土文化对犍陀罗艺术形成的影响。

(蔡枫,《印巴犍陀罗艺术研究的三个阶段》,《南亚研究》2012第1期

其中,“格伦威德尔的《印度佛教美术》、福色尔的《犍陀罗希腊式佛教美术》和马歇儿的《犍陀罗佛教艺术》是世界上公认的三部犍陀罗艺术研究权威性著作。”格伦威德尔的著作《印度佛教美术》所依据的是“柏林人种学博物馆收藏的63件犍陀罗佛教艺术珍品”。福色尔的《犍陀罗希腊式佛教美术》在“斯坦因陪同下考察研究印度西北部的犍陀罗艺术品”之后写成的。(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

回顾犍陀罗艺术的研究历史,我们发现犍陀罗艺术研究的三个阶段:第一个阶段,19世纪上半叶,英国一些军政人员就从北印度带回一些“希腊风格”的佛教艺术;第二个阶段,军人出身的坎宁汉坚信犍陀罗艺术“无疑源于希腊”;第三个阶段,通过19末和20世纪的研究,西方建立了犍陀罗艺术学说体系:“犍陀罗佛教艺术最基本的特征是:采用古希腊、罗马的艺术技巧和艺术形式以宣传印度佛教思想内容”,“就犍陀罗佛教艺术的产生而言,印度佛教文化是母体,希腊及地中海文化是其父体,而位于印度半岛西北部的犍陀罗地区则是孕育它的‘子宫’”,“犍陀罗佛教艺术最基本的特征是:采用古希腊、罗马的艺术技巧和艺术形式以宣传印度佛教思想内容”。(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

从某种意义上讲,这是一个先有结论、后去论证的先入为主的模式,或者说是“大胆猜测、小心论证”的模式,至于论证是否小心,是否靠谱,尤其是是否科学、严谨,则需要打个大大的问号。

格伦威德尔、福色尔和马歇儿的研究

格伦威德尔的《印度佛教美术》和福色尔的《犍陀罗希腊式佛教美术》“存在着共同的缺陷:其一,作者都不是英国人,对英属印度艺术缺乏感性认识;其二,两部著作所依据的资料都是19世纪零星发掘出来的作品,时间早,年代不明,且作品之间的内在联系不明显;其三,由于上述两点局限,两位作者的研究角度是繁琐的造像学,而未能从考古学、美术等角度予以深入研究。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

“阿尔弗莱·福色尔先生在撰写《犍陀罗希腊式佛教美术》一书时,尚不具备一个重要的条件:当时几乎没有可以帮助他重建这一艺术流派历史的外来证据,尽管他的推测能力极强,但有时也会猜测离了谱。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,“作者自序”,第13页)

从上述可以看出,西方早期(马歇儿之前)的格伦威德尔和福色尔进行犍陀罗艺术研究并没有考古学文化和地层关系的依据,而且“零星发现”、“年代不明”,研究方法主要是造像学。从实证和科学的角度看,这些研究在方法层面无疑是存在重大问题的,其结论在科学、客观无疑是可疑的,存在重大缺陷,主要是一种殖民主义的话术。值得注意的是,即使马歇儿之前的犍陀罗研究是如此地不靠谱,但是,结论都是犍陀罗艺术源自古希腊、罗马。因此,我认为,基于资料的重大局限性和方法的重大缺陷性,格伦威德尔和福色尔的研究及其结论在学术上基本上毫无价值。

“这些缺陷在1960年出版的《犍陀罗佛教艺术》中都得到的弥补,马歇儿依据20世纪上半叶由他亲自进行的犍陀罗佛教艺术遗址的发掘所获资料,总结格伦威德尔和福色尔译取得的成果,从年代学、考古学、美学等角度重新研究犍陀罗佛教艺术,本书的深度与价值远远超过前两部著作,这一点是可以肯定的。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

“马歇儿的研究成果(按:指马歇儿的《犍陀罗佛教艺术》已被欧洲、北美、日本的学者广泛引用于印度学、中亚学、敦煌吐鲁番学、东西方文化交流史等研究领域。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

上述所说的马歇儿“亲自进行的犍陀罗佛教艺术遗址”指的是呾叉始罗(按:塔克西拉)遗址,“马歇儿在呾叉始罗遗址一共发掘了21个年头,这在考古学史上是罕见的。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

“自福色尔先生的杰作问世以来,我在呾叉始罗已多次进行过考古发掘,所获美术遗物甚多,这在很大程度上弥补了排比年代时资料的匮乏。这些考古发现使得我们对犍陀罗艺术史有了新的认识。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,“作者自序”,第13页)

马歇儿在犍陀罗艺术上的权威就是源自其21年在呾叉始罗遗址上的发掘和分析,主要是从年代学、考古学、美学等角度进行了重新研究,其深度和价值到底如何呢?

犍陀罗艺术的考古学、造像学、美学

“在19世纪,坎宁汉发现了呾叉始罗的佛教遗址,1900年1月10日,斯坦因也曾考察过这些遗址,但他们都未曾进行过发掘工作。1902年,马歇儿上任伊始,便视察了呾叉始罗,当他看到半埋地下的城市遗址时,非常激动,立即向印度政府打报告,要求发掘……但是……当地民心不稳……马歇儿只好耐心等待……1913年春天,马歇儿开始了在呾叉始罗的发掘工作。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

马歇儿整理了很多犍陀罗艺术方面的资料。

1.雕塑人像的族属 马歇儿把雕塑的体质外表主要分为四类人:第一类是“酷似今天的帕坦人”,第二类是“表现出希腊人的特征”,第三类是“具有印度人的特征”,第四类是“如果我们掌握的资料再多一些的话,我们还可以辨别出其他一些种族成分”。(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第2页)

2.语言文字 “在犍陀罗居民中间流行的语言是一种印度俗语(普拉克里特语),但用于书写这种俗语的文字却是所谓佉卢文(驴唇文),而并不是人们容易想到的那种流行于北印度的婆罗米字……在犍陀罗,偶尔也使用其他其他语言和文字。例如在铸币上,通常正面为希腊文,反面为佉卢文,间或也有婆罗米字铭文。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第2页)

1784年以及此后大约六十年间,琼斯创建的“孟加拉亚细亚学会”“解读了笈多文”,“1834至1837年间,加尔各答造币厂化验师詹姆斯·普林塞普成功地解读了佉卢文与婆罗米文,为后来敦煌学、中亚发现的古文书研究奠定了基础。普林塞普壮年而殁后,印度学学界立即处于停滞与混乱的状态。”(王翼青,《·约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》,约翰·马歇儿:《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989)

3.钱币上的神像 “在这些钱币上,波斯类型的神数量最多,其中包括太阳神(米奥罗)、月神(马奥)、风神(奥阿多)、火神(阿特索)、战神(奥拉格诺)和胜利之神(奥阿宁多)。这些神的名字都是那讹用的希腊文写出。也有希腊类型的神……巴比伦人的爱与美之神阿那喜塔……从埃及引入了萨拉匹斯和赫鲁斯……印度类型的诸神”,“金币上西亚类型的诸神在数量上占绝对的优势。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第2-3页)

这些非佛教艺术形象与佛教艺术形象相比,哪个更早呢?目前只是利用西方近代研究出来的伪史进行对照认为非佛教艺术早于佛教艺术,事实上,西方近代研究出来的伪史不足为凭,我们必须寻找科学的证据。

4.雕塑材质 “使用的材料也不一样,较早的一派使用石料,较晚的一派则使用灰泥。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,“作者自序”,第13页)

“前期犍陀罗派的雕刻家们几乎全都使用适于精雕的石料。他们对于泥巴和陶土当然并不陌生,但就我们所知道的,在整个犍陀罗地区没有遗存下一件用泥土或陶土制成的前期犍陀罗派的作品,甚至在不出产好石料的呾叉始罗地区,也仅有一件属于这一时期的作品用灰泥制成。而在后期犍陀罗派中,雕刻家毫无例外地都使用灰泥或泥土做为材料,有时将之烧成陶质。用泥土塑成的作品通常放在不易受气候影响的地方,用灰泥塑成的作品摆放在比较容易暴露在外的地方。毫无疑问,雕塑家们用这些材料取代早期的石料,主要是因为那些不出产适于雕刻的石料的地区大量需求佛教艺术品,而这些地区并不乏石灰和黏土。呾叉始罗尤其是这样,它是西北边境最繁华的城市,又是最古最大的佛教中心据点,但是当地只出产两种石料,一种是燧石般的石灰石,所有的山丘都是由这种石头构成的,另一种是粗糙的砂岩,只能用来雕刻一些浑厚粗狂的人像,根本不能用于精细雕刻。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第112页)

“最早的佛教石雕艺术作品是孔雀王朝阿育王在位时(公元前274-公元前232年)制做的,它们是希腊雕刻家或波斯化了的希腊雕刻家在当地匠人的协助下完成的。应该强调的是,要到一百年之后,中印度和朱木拿河流域的佛教雕刻家才大规模使用石料代替木料。因此可以推断,用不易腐朽的石料进行雕刻这种方法是从巴克特里亚的希腊人那些学到的。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第7页)

“在犍陀罗派的历史上,不同时期使用着不同种类的石料,因此,雕刻所用石料的种类可以大大地帮助我们确定雕刻品所属的时期。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,“作者自序”,第14页)

“呾叉始罗提供的证据证明,不同的时期使用着不同种类的石料。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第66页)

“没有一件叶石雕成的作品早于公元2世纪。看来叶石是二世纪初才开始使用的,最初几十年,它与其他各种片岩同时并用,此后便差不多完全排挤掉了其他石料。……雕刻品199件,其中149件用叶石雕成。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第66页)

“叶石何以变得如此普遍?对此只能作些推测。在雕刻家看来,叶石和其他石料比起来非但没有任何长处,而且由于它质地粗糙、比较脆弱,在凿子和槌子的敲击下容易折断。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第67页)

也就是说,犍陀罗发现的佛教艺术雕刻品的材质有:木料、灰泥、石料,其中石料又分为片岩和叶石。

5.犍陀罗艺术的作品类型 “由于阿育王的倡导,窣堵波(塔婆、塔)有了特殊的重要性,它们被佛教徒当做佛教的象征物和崇拜对象”,阿育王把“佛舍利最初存放在八个窣堵波中,他打开其中的七个,将其中的舍利子分成许多份。同时他又向每一城市增一窣堵波,以收藏分得的那份舍利子……佛舍利固然受到崇拜,可是到了后来,不管窣堵波中是否存放有佛舍利,它本身也被视为佛教的特征物,因此也就成了值得崇拜的东西”,“为了装饰窣堵波,早期的佛教徒们曾制作了大量的雕刻品。在犍陀罗的浮雕画面上,窣堵波也每每出现,有时还显出其装饰之华丽”,“在一些窣堵波之侧,阿育王还树立其高大的石柱,冠以狮子等象征性动物,通常还铭刻有敕令,这些石柱也被认为是佛教的象征物。在早期的印度派和犍陀罗派的浮雕作品上,也经常可以看到石柱。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第3-4页)

前期窣堵波的塔面上“形像浮雕和装饰性雕刻的特点各异,也使窣堵波的形制时常变化,显得丰富多彩”,“到后期犍陀罗派出现时,窣堵波无论大小,从形制上和装饰物特点上都发生了根本的变化。塔基这时分裂为两个以上向后倾斜的台子,表面一排排的装饰神龛中塑有佛、菩萨像,像与像之间以变形的科林斯式短柱相隔。至此,佛、菩萨像成了至高无上、无处不有的装饰物,被无穷无尽塑造成任何尺寸。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第114页)

“雕刻这些作品的目的无非是赞美佛陀。雕刻家们经常使用种种佛本生故事和佛传故事做为题材,间或也雕刻佛教史迹故事,但比较少见。在最早的窣堵波上,佛本生故事在数量上占绝对优势。后来,雕刻家的兴趣逐渐转向佛陀一生的事迹,再往后,便转移到了佛陀偶像上。佛陀的出现必定会使佛教艺术中所有其他东西都黯然失色……用象征的手法表现佛陀是早期印度派区别于犍陀罗派的最主要的特征之一。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第7-8页)

从这里可以看到,犍陀罗艺术的作品主要是窣堵波、石柱、浮雕(形像浮雕和装饰浮雕),还有佛陀像、菩萨像。犍陀罗艺术最初通过象征性表现(窣堵波、足迹),然后通过故事性的表现(佛本生故事和佛传故事),最后通过佛陀像、菩萨像来表达对佛陀的崇拜。

犍陀罗艺术中作品类型还有非佛教作品,如酒神狄奥尼苏斯、埃及童神哈儿波克拉提斯、饮酒图等。 (约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第27、28、34页)

“当叶石大致上取代了其他各种石料时,不仅艺术品的风格开始堕落,而且犍陀罗派历史上还发生了一些显著的变化,其中最突出者莫过于佛、菩萨像的发展。就佛、菩萨像的姿势、装束和特征物而论,在公元2世纪中叶以前就基本上已经典范化,但只是到了2世纪后半叶,才出现了那种使犍陀罗艺术闻名于世的优美精致、装饰豪华的佛、菩萨像。在这些佛、菩萨像上,很少表现出一种内在的精神的美,我们从其上无法找到一丝显现在出土于卡拉万的5世纪杰作菩萨头像上的那种沉思的、慈悯的表情来(按:指的是陶质菩萨头像),只能说这些作品显示出一种纯粹外在的物质的美:局部装饰细腻优雅,精致异常。但是我们绝不应低估了这种物质美的价值,它标志着早期阶段在佛、菩萨像雕制方面的巨大进步,在那些还未意识到雕刻家的技巧将来会成功地表现出内在精神的人看来,这已经非常接近至善至美了。令人惊奇的是,这些佛、菩萨像中有几件的年代竟被佛教美术研究领域已故的大权威阿尔佛莱·福色尔先生定在公元前1世纪,这要比它们的实际年代早200年,他的理由是,这些作品在风格上与希腊艺术作品极为相近,因此也必定产生在希腊式艺术在西北边境地区生气勃勃的时代”,“犍陀罗艺术的成熟期自然而然地分成两组,或前、后两阶段。前期阶段的犍陀罗雕刻家在自己的作品中纷纷显示他们的审美能力和想象能力,而后期阶段的雕刻家则将技巧的完善视为主要目的,宁愿抛弃他们的艺术创造力,只是在陈腐的题材和老一套的表现手法中兜圈子。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第67-68页)

犍陀罗艺术成熟期的后期阶段(公元140-230年)“数量的急剧增加同时伴随着风格的逐渐堕落,作者的独立创作力逐渐为他的因循守旧所取代,艺术创作变成了工匠制作。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第87页)

综上所述,马歇儿把不同材质的雕刻品发展顺序排定为:木料→片岩石料→叶石石料→灰泥,把犍陀罗艺术分为泾渭分明的前、后两个时期;前期为石雕,后期为泥塑;前期年代为公元1至2世纪,后期年代为公元4世纪后半至5世纪。马歇儿进行这种断代所用的方法主要是造像学和美学,以及历史学。

犍陀罗艺术的年代学

马歇儿认为,“考古发现证明,在犍陀罗曾经存在过两个截然不同的艺术流派,其中较早的一派兴盛于公元1至2世纪,较晚的一派兴盛于4世纪后半叶和5世纪。考古实物还揭示了两个流派在各方面存在着显著差异,不仅它们的艺术特点大不相同,而且使用的材料也不一样,较早的一派使用石料,较晚的一派则使用灰泥。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,“作者自序”,第13页)

而福色尔将“马尔丹地方盖兹麦斯的著名佛像之年代定在公元前1世纪,这较其实际年代要早二百年。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,“作者自序”,第13页)

寻找犍陀罗艺术所采用的按图索骥之“图”是玄奘的《大唐西域传》,找到之后,年代却被定为公元前后,远离玄奘时代,根本不在玄奘年代的范围内,“最后,给予犍陀罗繁荣以致命一击的是白匈奴人,大约在公元465年,他们席卷了整个犍陀罗地区,被蹂躏的土地上处处是刀光剑影,所有的佛教寺庙都没有逃脱毁灭的厄运。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第1页)

如上所述,坎宁汉是根据《大唐西域传》的英译本按图索骥在西北印度找到许多犍陀罗艺术遗址的。按照道理,这些遗址应该主要是玄奘时代前后的遗址,而不应该主要是公元前后或早于玄奘时代的遗址。如果要说这些为早于玄奘时代也行,至少要有充分的证据和依据。

也就是说,犍陀罗艺术的年代范围有四种可能: 公元前后,公元4世纪,公元7世纪(玄奘),甚至公元7世纪之后(因为犍陀罗文物“半埋”在地下)。

马歇儿是凭什么作出这些年代论断呢?要知道,当时没有地层关系,碳十四测年还未发明出来。

马歇儿在《犍陀罗佛教艺术》的“作者自序”中提到,“本书的主旨是从年代学和美学的角度,而不是从造像学的角度,去叙述犍陀罗地区佛教美术发展的历史。 ”这与马歇儿《犍陀罗佛教艺术》一书的译者王翼青的说法有些许出入,王翼青提到的是从“年代学、考古学和美学”,比马歇儿多了一个“考古学”。 考古学的基本学理是地层关系,但通读马歇儿的全书,却鲜有提及地层关系,所以,考古学研究的说法颇为牵强。

实际上,马歇儿主要采用的是“历史学”方法,他首先“制定”了一个历史年代轮廓:

“在公元前6世纪和5世纪,犍陀罗是阿开门尼德王朝波斯帝国的属地。公元前4世纪,又一度为亚历山大大帝率领的马其顿军队占领,紧接着旃陀罗笈多建立孔雀王朝征服了这个地区,但印度人在此只统治了一个世纪,之后这一地区又被西方人夺回。大约到了公元前2世纪时,希腊人取代了印度人,成为这一地区的统治者。公元前1世纪初,塞种人(塞西安人)来到了这个地区,又过了一个世纪,安息人(帕提亚人)和贵霜人(大月氏人)接踵而来。公元3世纪,犍陀罗又属于萨珊王朝波斯帝国,公元4世纪又再度为寄多罗贵霜人征服。最后,给予犍陀罗繁荣以致命一击的是白匈奴人,大约在公元465年,他们席卷了整个犍陀罗地区,被蹂躏的土地上处处是刀光剑影,所有的佛教寺庙都没有逃脱毁灭的厄运。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第1页)

然后,马歇儿根据这段“历史”年代序列进行犍陀罗艺术的断代研究,把犍陀罗艺术分为前期犍陀罗派和后期犍陀罗派,把前期犍陀罗派断代为公元1至2世纪,后期犍陀罗派断代为公元4至5世纪;还对前期犍陀罗艺术进行分期:犍陀罗幼年期、童年期、发育期、成熟期。

这种分期本身也存在严重问题。“发育期与成熟期之间的界限是极为模糊的,而且分歧也比较大,许多人对这两大阶段的分期与我不同”,“更为复杂的是,犍陀罗派包含有数组作坊群,这些作坊群位于不同的地区,各有自己的传统和独特的风格。显然,这些不同的作坊群是不可能循着同样的方向发展,也不可能取得同样的成就。”(约翰·马歇儿,《犍陀罗佛教艺术》,王冀青译,甘肃:甘肃教育出版社,1989,第64、65页)

而且,这种分期断代罔顾了坎宁汉根据玄奘的《大唐西域传》找到了犍陀罗艺术遗址的事实,罔顾了呾叉始罗遗址“半埋地下”的事实,也就是说,在对犍陀罗遗址的年代进行判断或研究时,所有西方学者选择了古希腊作为断代基准,完全抛弃了找到这些遗址所依凭的《大唐西域传》,他们为的是与古希腊的衔接,为的是一种“西来说”的历史哲学。仔细琢磨其中味道,先入为主的立场和一厢情愿的主观恐怕是根本原因。

如此这般,犍陀罗艺术的断代分期实际上存在严重的问题,其科学性和有效性存在着致命的缺陷。如果没有充分的现实条件和有效的科学方法、技术手段,勉力强行为之,这绝不是科学的精神、态度和做法。

宫治昭对马歇儿的质疑和继承

“马歇尔武断地以历史状态来定义美术活动的进程,其见解欠妥,至今仍难以让人接受。首先,确切地说,石雕艺术在犍陀罗后期还在延续,石膏艺术也不仅限于寄多罗贵霜朝时代,犍陀罗美术因白匈奴人灭佛而终止这一点因此也被否定”,“各个作品的确切年代,确实很难判定,文献依据几乎没有,有纪年铭文的作品非常少(即使有铭文,亦不知根据哪个纪元,仍难以判定绝对年代),几乎没有美术史上标准作品,再加上造型样式上,融入了希腊、罗马、印度、伊朗系中亚的因素,其变迁很难追寻。以前有人认为受希腊、罗马影响明显的塑像都是年代最久远的,但从近年的发掘看,这样认为显得过于简单。关于犍陀罗美术的详细编年,还需要今后的发掘调查及对各个作品进行比较研究等基础性的工作。”(宫治昭,《犍陀罗美术寻踪》,李萍译,人民美术出版社,2006,第205页)

从宫治昭的阐述看,马歇儿的美学研究基本不靠谱。其实,从遗址发现、资料收集、地层关系、测年手段、历史文献、传说建构等方面看,可以非常明显做出这个论断。从行文看,马歇儿的《犍陀罗佛教艺术》与温克尔曼的《古代美术史》一样,更多是文学性叙述,而不具有科学性。从近年发掘的否定了所谓受希腊、罗马影响明显的塑像年代最久远看,基本上否定了以古希腊伪史和希腊化伪史进行犍陀罗艺术的可行性。

“直到现在,犍陀罗美术的编年尚未确定,但已可以看出犍陀罗美术史的大致框架。”(宫治昭,《犍陀罗美术寻踪》,李萍译,人民美术出版社,2006,第205页)

“从哈达的石膏艺术中也能看出,希腊、罗马的西洋古典艺术传统在犍陀罗经过长期深入的渗透”,“以呾叉始罗和哈达为中心兴起的石膏艺术,大约在4-5世纪间达到高峰,一部分似乎延续到了6世纪末。”(宫治昭,《犍陀罗美术寻踪》,李萍译,人民美术出版社,2006,第210页)

“犍陀罗美术诞生于印度次大陆的西北部(现在的巴基斯坦),因其特殊的地理位置和人文环境,形成了融合印度、希腊、罗马以及伊朗文化的多元化佛教美术。犍陀罗美术后来通过丝绸之路传到了敦煌,成为中国、韩国、日本佛教美术之源流。”(宫治昭,《犍陀罗美术寻踪》,李萍译,人民美术出版社,2006,序)

宫治昭只是质疑西方学者关于犍陀罗艺术内部的顺序和关系研究结果,并没有质疑西方学者关于“古希腊、罗马→犍陀罗→中国、韩国、日本”犍陀罗艺术源流的假说。

质疑和颠覆犍陀罗艺术

西方学者研究犍陀罗的重大依据是:

1.中国佛教起源于印度 2.犍陀罗艺术源自古希腊、罗马

第1点没有争议,中国佛教源于印度,这一点没有争议。但第2点,则存在争议,我已经在本公众号作出阐述:第一、古希腊是伪史,第二、希腊化是伪史概念。

西方历史和中国历史的“历史”概念是不一样,就像龙、黄色在中西方文化中的概念不同一样。中国文献题材有历史、野史、演义、传说、小说等,西方文献题材则没有这些区分。中国是人类社会唯一具有史记传统的文明,西方文明没有。中国具有保障历史的真实性的史记传统,史记传统由由史官制度、档案管理制度、历史撰写体制等构成,而西方没有、葱岭以西的世界都没有。

正史和野史、传说、小说、演义、故事的区别是什么? 如何防止把传说、故事、小说、演义、野史当历史?

《水浒传》、《隋唐演义》、《唐传奇》、宋代话本是历史吗?显然不是。为什么不是?因为有正史。如果没有正史,那么,这些书籍是不是就变成了正史?

西方历史学在19世纪才诞生,此前都属于文学。西方历史是19世纪逐渐建构出来,是研究出来的,是一种解释性、研究型、建构型的历史,本质上,西方历史是一种历史哲学。而中国历史是官方记载、档案保管、实录书写出来的。

正因为如此,西方历史的书写依赖于近代新发现的各种文献、铭文、考古、古文字破解,但新文献存疑、铭文年代存疑、早期考古不靠谱、古文字破读只是骗局,因此,西方历史根本不具有真实性,只是一种怪诞的传说故事,是殖民主义、种族主义和民族主义的产物。因此,不能把西方“历史”作为史实来解释考古发现。

同时,中国大量青铜器、汉代石刻,尤其是在马王堆汉墓(公元前2世纪)的漆棺上发现有用多幅图连续描绘的“土伯吃蛇”、“羊骑飞鹤”等故事。魏晋时期的卷轴画已经具备了连环画的特点,如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》、《女史箴图卷》,都是人物形象在卷轴画上连续出现,构成故事情节,图旁还配有简单的文字说明。

从考古看,中国八千年前的兴隆洼、六千年前的红山、五千年前的良渚、四千年前的石峁都有大量的石雕、玉雕。因此,中国佛教艺术技艺和表现技巧本身不会是起源于印度、犍陀罗。相反,犍陀罗佛教的石雕泥塑艺术完全可能源自中国。

上图为良渚玉琮,中、下图为石峁石雕,下图具有故事场景

综上所述,犍陀罗艺术起源何时何处,现在并没有科学的证据证明。现有犍陀罗学术体系是一种以解释性的体系,一种以古希腊伪史为标准进行套用的解释性体系,或者说是故事性体系,一种基于造像学或美学原理的体系,而这种原理由于其艺术特性而充满不确定性,没有任何科学实证的证据。

套用宫治昭的话,我认为,从科学的角度看,犍陀罗美术的编年尚未确定,犍陀罗美术史的大致框架也尚未确定。

总 结

1.犍陀罗艺术分为佛教艺术和非佛教艺术(波斯风格、希腊风格等),二者什么关系?谁比谁更早呢?至今没有科学证据。

2.犍陀罗佛教艺术作品的材质主要是木料、石料(叶石和片岩)、泥土(石膏),作品的类型是窣堵波、浮雕、佛像,作品的表现形式有象征性表现(窣堵波、佛足)、故事性表现(本生图、佛传图)和佛像表现(石雕、泥塑)。

3.军人出身的坎宁汉并没有科学证据就坚信犍陀罗源自古希腊,而格伦威德尔和福色尔通过有限资就建构了学术体系来证明坎宁汉的“坚信”,这是先入为主的文化殖民主义,马歇儿认为他们都有“共同缺陷”,事实上也是如此,同样,马歇儿也不能幸免。

4.马歇儿虽然资料丰富,但过于大胆,把木料、石料、泥土截然分开,并以此作为分期的依据。事实上,在宫治昭看来,马歇儿的方法并不靠谱,已经被近年来的发掘所否定。

5.宫治昭所谓“犍陀罗美术的编年尚未确定,但已可以看出犍陀罗美术史的大致框架”,前半句是事实陈述,后半句则是一种虚妄。所谓“大致框架”不过是指“古希腊→犍陀罗→中国”的单线东传框架,但并不可信,尤其是没有科学的证据。

6.坎宁汉、格伦威德尔、福色尔、马歇儿、宫治昭虽然身在不同年代,观点也相差颇大,但都坚持一点,即犍陀罗艺术源自古希腊(即宫治昭所谓的框架),其依据就是德鲁伊森的“希腊化”伪史概念(详见《“希腊化”伪史是如何炼成的?》)。即:德罗伊森于1836年、1843年在德国汉堡出版了《希腊化时期史》(Geschichte des Hellenismus),1885年又把其与早期编写的《亚历山大大帝》(1833)合并、修订。该系列著作搜罗亚历山大东征以及其继承者的资料(资料性质包罗万象),提出亚历山大东征把古希腊文化带到埃及、近东、伊朗、中亚直至印度河,于是,埃及、西亚、中亚、印度的文化被“希腊化”了。(黄洋、晏绍祥,《希腊史研究入门》,北京大学出版社,2009,第97页;晏绍祥,《古代历史研究史》,北京大学出版社,2013,第92-93页)

7.犍陀罗艺术遗址是坎宁汉拿着玄奘的《大唐西域传》按图索骥而发现的,马歇儿发现的呾叉始罗遗址为半埋地下,但是,在当今主流关于犍陀罗艺术的大致框架,其年代却在玄奘(公元7世纪)之前的200年至700年,那么,是否说明玄奘当时看到的都是废墟呢?是否说明玄奘之后,犍陀罗艺术再无发展而彻底终止?我们要考虑到犍陀罗艺术的年代为公元7世纪之后、甚至11世纪的可能性,甚至犍陀罗艺术从中国南北朝开始获得大发展的可能性。

8.尤其是,从遗址发现、资料收集、地层关系、测年手段、西方“历史”、当前犍陀罗艺术主流研究模式等方面进行科学地分析,我们能够发现,当前犍陀罗艺术的主流认知并无科学证据,并非基于科学的研究,本质上是一种文学性的分析,甚至是一种意识形态的话术,也就是萨义德所谓的东方主义。

9.把犍陀罗艺术拆解为犍陀罗艺术的技术体系和表现体系,技术体系指的是石雕技术和泥塑技术等,表现体系指的是用技术体系表现出来的思想内容:佛教形象、波斯形象、希腊形象等。毫无疑问的是,中国佛教形象源自犍陀罗,但是,不能因此认为中国用于表现佛教形象的技术体系也源自犍陀罗。从中国考古和文献看,石雕、泥塑、陶制等技术是中国的传统强项,或者说是中华文明的突出优势,已经有了几千年甚至上万年的历史了(内蒙古赤峰兴隆洼遗址、江西万年县的仙人洞遗址和湖南道县玉蟾岩遗址)。

10.基于上述,关于犍陀罗艺术的起源,最为根本的是,我们要用科学的方法、扎实的基础工作(地层关系)、国际合作考古、大量的碳十四测年(中欧日多方实验室)、其他科学测年手段的开发利用等,尤其是分区研究(中印度、西北印度、新疆、中国西北),基于证据而得出结论,而不是没有十足的证据,只有风吹草动,就捕风捉影,大胆猜想。 从目前中国四大石窟的年代看,即敦煌莫高窟(4世纪下半)、麦积山石窟(405)、云岗石窟(460)、龙门石窟(493),这是从西向东传的路径,但并不能得出结论,中国雕塑技术和艺术源自犍陀罗,因为就其采用的雕塑技术和艺术而言,中国本土完全可以胜任。问题是,犍陀罗艺术的技术体系源自何处:本土、西亚、中国?

11.我们还需要更详细地进行回溯性探究,看其研究的基础材料是什么,看其研究理念方法是否科学,对于其研究结论来说,证据是否可靠、充分,论证逻辑是否严谨,等等,我们需要进行审查。

在19世纪和20世纪上半叶,在碳十四等科学测年发明之前,根本没有能力和可靠的手段判定雕塑建筑遗址的绝对年代。在央视纪录片《消逝在塔克拉玛干》中,中国考古队在新疆地区为了判定一尊雕塑的绝对年代,利用了碳十四测年,值得注意的是该遗址中还有壁画,而犍陀罗地区至今没有发现。

从坎宁汉、格伦威德尔、福色尔到马歇儿都没有进行科学测年,当时主要的依据就是杂糅中国历史和西方伪史的编年体系、造像学和美术学,并据此进行分析、推理、猜测。这里存在的问题是:①古希腊历史和印度王朝历史是否真的存在,②以艺术特性的造像学和美术学进行排序是否靠谱,③分析推理猜测是否严谨科学。就是在这种情形下,西方建立了印度佛教艺术的年代体系和学术体系。事实上,由于没有科学测年手段、西方伪史编年、不同的文化背景和狂热的民族主义和种族主义,西方建构的印度佛教艺术学术体系不可能严丝合缝,不可能正确,不能轻易下定论。

总之,把古希腊当成犍陀罗艺术的源头是错误的,尤其是根据《大唐西域传》找到的犍陀罗艺术遗址,却把玄奘生卒年代排除出犍陀罗艺术年代之外,这是极端错误的,不能原谅,简直把人当傻子。必须推翻现有关于犍陀罗艺术的学术体系,重新进行研究。

(责任编辑:admin) |