中国是世界上第一个也是迄今唯一展示出以高铁替代传统铁路趋势的国家,而且替代的规模和速度无与伦比。但是,以高铁替代传统铁路的方针并非最初的政策设计(甚至到今天都没有形成有意识的概念),而是在中国高铁的发展过程中事实上形成的。因此,解释中国如何走上激进创新的道路就成为解释中国高铁发展成就面临的另一个挑战。回答这个问题还可以帮助澄清另一个重大问题:国家才是这个“激进创新”的发动者。

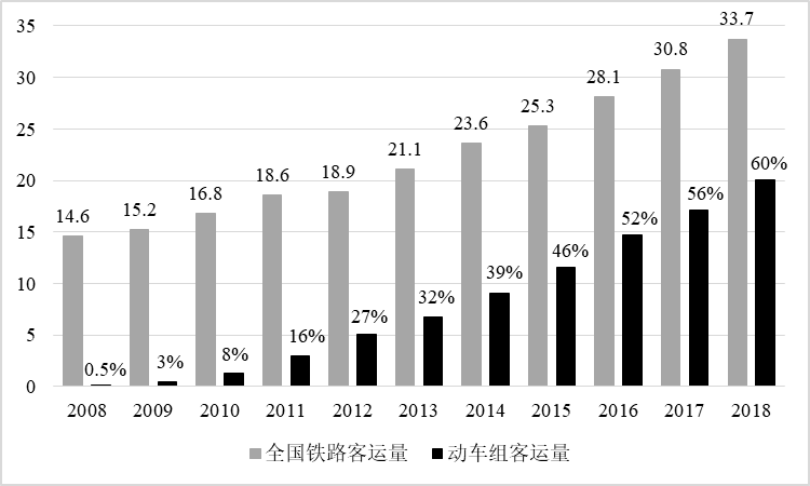

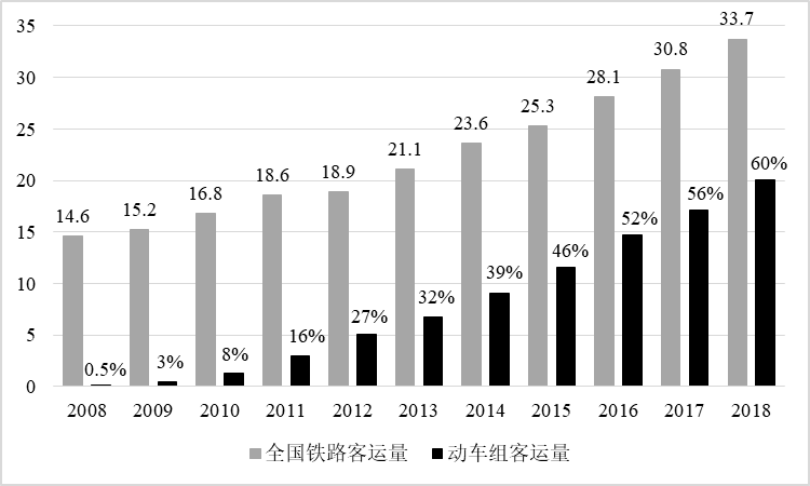

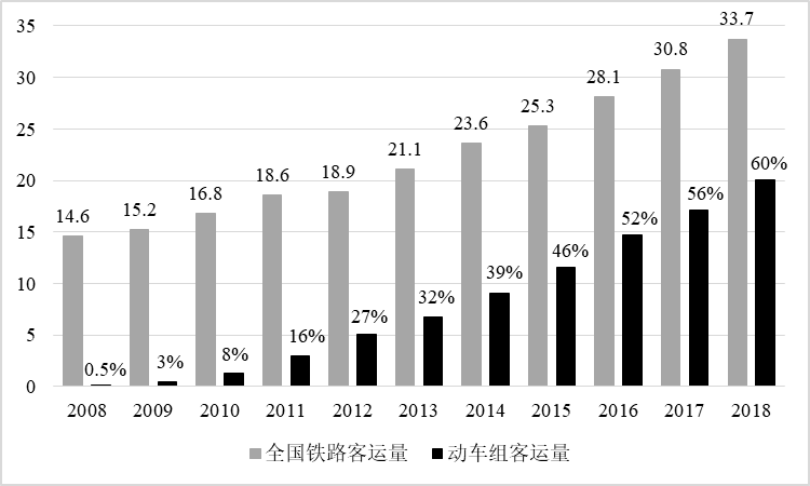

以动车组客运量占全国铁路客运量的百分比来衡量,图1展示了10年来中国高铁替代传统铁路的明显趋势。因此,中国成为以高铁替代传统铁路的先行者,正在引领世界轨道交通领域的一次革命。

图1 全国铁路客运量和其中动车组客运量的比例(2008—2018年)(单位:亿人次)

但是,直到2016年公布第三次《中长期铁路网规划》之前,从政府的政策中还看不出有任何以高铁替代传统铁路的想法。2004年1月,国务院批准铁道部提出的《中长期铁路网规划》,其主要目标是:

“到2020年,全国铁路营业里程达到10万公里,主要繁忙干线实现客货分线,复线率和电化率均达到50%,运输能力满足国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平”。

规划的文本中没有“高铁”的字眼,有关的表达是到2020年“建设客运专线1.2万公里以上,客车速度目标值达到每小时200公里及以上”。很显然,那时无论是铁道部还是决策层,都没有产生以高铁替代传统铁路的想法。

从事后看,以建设高铁来迅速打破铁路运输瓶颈的想法起源于铁道部(背景是中央决策层决心加大对基础设施的投资)。这个想法的逻辑顺序是:首先把客运和货运分开,为此需要建设客运专线(注:“客运专线”是高铁的必要条件但非充分条件。高速列车必须在客运专线上运行,但客运专线不必一定跑高速列车),后在客运专线实现高速运输,最终实现包括货运在内的铁路全面提速。可以肯定的是,当时铁道部不可能向决策层直接提出大规模建设高铁的建议,因为它既非决策层关心的问题焦点,也涉及高强度的投资,恐怕还会引起争议。由于建设客运专线是这个逻辑链条的关键环节,所以铁道部是从消除铁路运输瓶颈的客货分开概念入手把高铁概念间接地引入决策过程。因此,即使当时铁道部认为必须发展高铁,也不可能产生以高铁替代传统铁路的想法,何况这个概念在全世界都不存在。

2005年7月开工建设的京津客运专线被正式认为是中国第一条完全新建的高速铁路。建设这条高铁显然存在政治因素,因为它被当作北京奥运会标志性工程。2007年4月18日,中国铁路实施第六次大提速,100多列被统称为“和谐号”的动车组投入运营,使繁忙的干线区段时速达到200公里至250公里——这是世界铁路既有线的提速最高值。

当京津线于2008年8月1日投入运营时,郑西高铁(徐州—兰州高速铁路的郑州—西安段)、武广高铁(京广高铁的武汉—广州段)和京沪高铁也已经开工建设(注:郑西高铁、武广高铁和京沪高铁的开工时间分别为2005年9月、2007年9月和2008年4月,建成运营的时间分别为2010年2月、2009年12月和2011年6月)。尤其是2008年4月开工的京沪高铁确立了高铁技术的自主创新方针,展示出新的前景。

中国工业能够建设、装备和运营高铁的早期技术绩效证明了高铁的可行性,也显然鼓舞了决策层。于是,国家于2008年10月批准的《中长期铁路网规划(2008年调整)》调高了建设指标,确定到2020年全国铁路营业里程达到12万公里以上,其中客运专线达到1.6万公里以上,复线率和电化率分别达到50%和60%以上。不过,即使这个规划调高了高铁建设的指标,也无法看出中国已经出现以高铁替代传统铁路的想法。

这个规划规定的到2020年达到1.6万公里以上的高铁营业里程,实际上是在2014年达到的,而那年动车组客运量占全国铁路客运量的39%(见图1)。因此,如果这个指标果真是按照规划在2020年才实现,那么我们到今天都不能确定中国高铁是否已经走上激进创新之路。

二、“四万亿”计划是中国以高铁替代传统铁路做法的起点

就在那个关头,一场突如其来的“风暴”——全球金融海啸——冲击了决策层,促使决策层实施了一项空前的经济刺激计划(简称“四万亿”)。2014年3月,美国《外交政策》网站发表了一篇以“高速帝国”为题报道中国高铁的文章,其中写道:

“2008年11月9日——世界铁路历史上的一个转折点——中国政府宣布了一项宏大的经济刺激计划。如第二年所展示出来的,计划资金中的最大一块被用于改善公共基础设施。在短短1年间,对铁路项目的投资从490亿美元猛增到880亿美元。其计划是在接下来的3年里开通42条高铁线路。自从沙皇亚历山大三世建设跨西伯利亚铁路之后,还没有一个中央政府实施过如此雄心勃勃的铁路项目。”

“四万亿”是与2008年的铁路网规划毫无关联的事件,但它却为中国高铁的加速建设提供了决策层的决心和超高强度的投资。因此,如果有人把中国高铁的成就归功于政府的长期规划,那么历史的真相是:中国高铁的第一个也是迄今最大的投资和建设高潮竟然与政府的规划没有关系。如图2所示,从2002年到2018年对铁路投资的轨迹来看,最大的年度增长幅度出现在2009年(比上年增长68.3%),而投资额的峰值出现在2010年(8 427亿元)。以高铁替代传统铁路的做法需要高强度投资,因为它需要大规模建设独立于既有线路的全新线路并采用全新的装备。因此,“四万亿”计划就是中国以高铁替代传统铁路做法的起点。

图2 全国铁路固定资产投资(2002—2019年)(单位:亿元)

数据来源:历年《铁道统计公报》和2019年中国铁路总公司工作会议。

这个事件充分说明:第一,以高铁代替传统铁路的实际做法是中央决策层决定的,因为如此规模的投资不是铁道部能够筹措的,更何况突然扩大建设规模还要涉及征地、环保和地方政府的合作等等问题。因此,使中国铁路走上激进创新道路的直接行动者是国家。

第二,这项决策的动机在高铁之外,即决策层决定扩大高铁建设规模的目的不是针对高铁本身,而是针对更高层次的问题,如拉动经济增长等。只有建设高铁可以服务于解决更高层次问题的目的时,决策层才会对其投入。这个可以得到验证的因果关系排除掉铁道部对于发动激进创新的关键作用,尽管这样做符合铁道部的意愿。

实际上,更加说明高铁决策具有政治性质的事件是中国高铁在2011—2013年期间经历的低潮期。

2011年2月,铁道部原部长刘志军和原副总工程师张曙光因涉嫌严重违纪被免去职务,造成了铁路系统内部的大地震,同时也触动了社会的神经:高铁建设是否存在豆腐渣工程?高铁的快速发展是不是个谎言?一瞬间,高铁的成就因为刘志军的下台而蒙上了灰尘。“祸不单行”的是,在同年7月23日,甬温线发生动车组撞车事故,一时舆论哗然。

在来自高层和社会舆论的巨大压力下,铁道部决定高铁全面减速(如时速250公里和350公里的线路分别降速为200公里和300公里),以缓解社会对高铁安全性等问题的疑虑。这些事件对决策层和铁道部都产生了冲击,致使当年的全国铁路固定资产投资仅完成5 906亿元,同比下降29.9%,成为铁路投资唯一没有完成计划的年份。

对于高铁负面舆论高涨的时期正值领导层换届。2013年3月,新一届中央政府决定撤销铁道部,代之以“政企分开”的国家铁路局和中国铁路总公司(以下简称中铁总)。此后,媒体开始报道多条在建高铁项目因“钱荒”而搁置。由于铁道部/中铁总在高负债条件下的贷款完全依靠政府的背书,所以“钱荒”恰恰说明建设高铁的投资来源取决于决策层的态度。

一个有意思的现象是,在铁道部被撤而中铁总保持低调的时候,只有支持了高速列车自主开发的科技部“力挺”高铁。一时间,科技部成为高铁的“旗手”。

四、以高铁替代传统铁路已在事实上成为中国铁路建设的战略方针

决策层对高铁的消极态度到2013年下半年开始发生变化。当年8月,中铁总开始向高速列车制造企业下订单——这是2011年“7·23”事故之后的第一次。从2013年10月开始,政府领导人甚至开始主动向外国政府推销中国高铁。2014年成为高铁建设恢复势头的一年——中铁总公司在年初的全路工作会议上,安排的当年固定资产投资为6 300亿元,但此后的实际投资额被数次调高,到年底再次突破8 000亿元。

为什么高铁发展会在2014年恢复势头?答案又是在高铁之外。

第一,高铁再次成为以基建投资实现宏观经济政策目标的主要载体。从2012年开始,中国的经济增长速度连续3年下降,特别是在2014年迎来每个季度都持续下降的情况。这种形势促使国务院提出“微刺激”“稳增长”的方针,随之增加曾经被削减的基建投资。2014年7月初,国务院总理李克强相继考察了沪昆高铁长沙南站施工现场和株洲电力机车公司,公开赞扬了高铁建设和高铁技术的进步。高铁再次成为承载政策的主要手段之一。

第二,建设高铁的经济和社会效益不断得到证明,使决策层恢复了对高铁的信心。事实上,即使在高铁建设的低潮期,先期投入所产生的效果仍然展示出中国高铁的震撼前景。2012年12月1日,哈尔滨至大连的高速铁路(哈大高铁)建成运营,这是世界上第一条穿越高寒季节性冻土地区的高铁线路,全长921公里,设计时速350公里;同月26日,全长2 240公里的京广高铁全线开通,成为世界上运营里程最长的高速铁路。此外,高铁是形成“一带一路”概念的主要依据之一,说明决策层对建设高铁形成了新的战略意识。2015年7月17日,习近平总书记在视察长客时称赞说,高铁已成为中国装备制造一张亮丽的名片,标志着决策层再次把高铁发展看作中国的成就。

12月26日上午,一辆由武汉方向开来的动车组列车驶进郑州东站。

第三,社会舆论发生重大变化。随着越来越多的人乘坐高铁,来自民间的正面评价的声浪越来越大。虽然高铁票的价格远高于普通客车,但旅行时间的缩短和舒适度的提高足以使大多数旅客接受更高的价格。国际舆论对中国高铁的赞誉越来越多,国内媒体对高铁的报道越来越多地转为正面,最终压倒了负面舆论和主流经济学家的攻击。民间口碑和舆论的政治作用显然对决策层产生了正面激励。

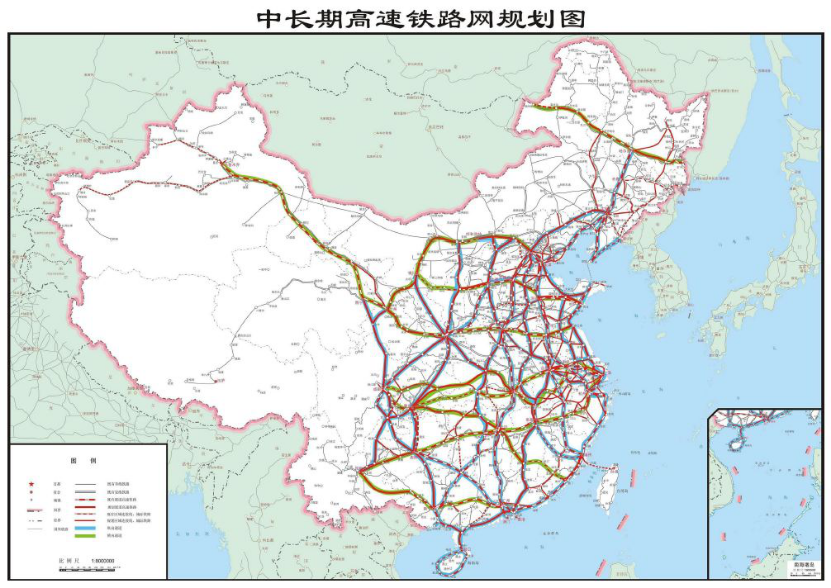

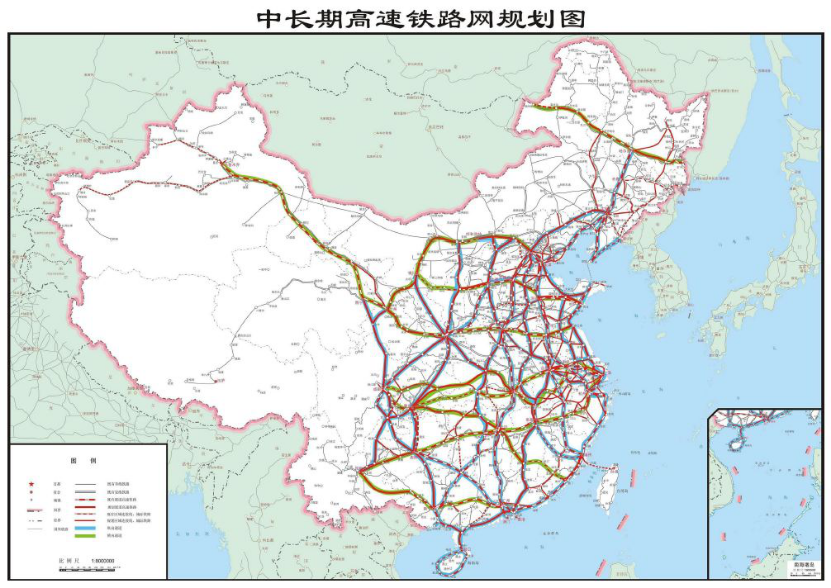

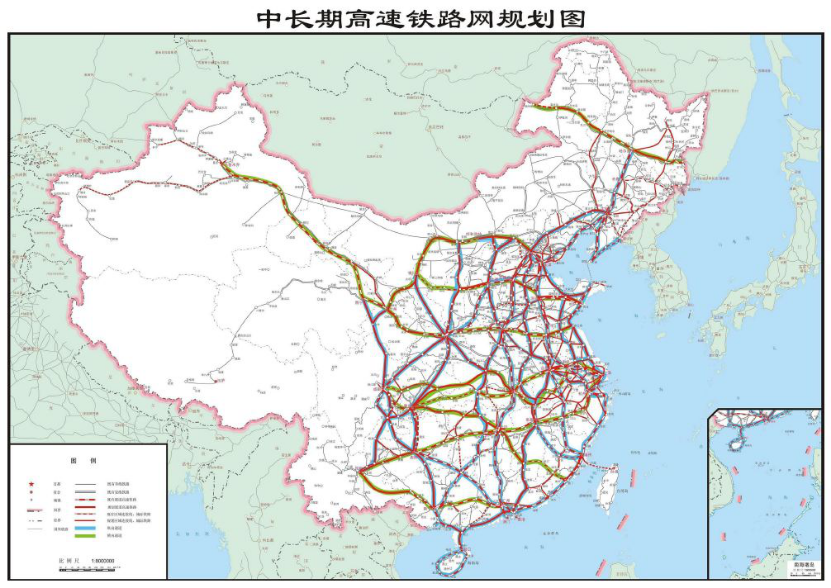

2016年6月,国务院批准由国家发改委主持修编的《中长期铁路网规划》,把到2020年的高铁运营里程指标大幅度提高到3万公里,同时第一次在中国铁路规划中明确提出建设“高速铁路网”的概念,使高铁线路从原规划方案的“四纵四横”变成了“八纵八横”(注:从“四纵四横”变为“八纵八横”,可以被视为高铁系统架构的一个变化),增加了建设“面向‘一带一路’国际通道”的内容。虽然没有明确的表达,但以高铁替代传统铁路的思路已经明显可见。

“2004年《中长期铁路网规划》实施以来,我国铁路发展成效显著,对促进经济社会发展、保障和改善民生、支撑国家重大战略实施、增强我国综合实力和国际影响力等发挥了重要作用,受到社会的广泛赞誉和普遍欢迎,成为现代化建设成就的重要展示。”

这段文字表述,已经把实际业绩和舆论对于决策的影响表达得淋漓尽致。

地方政府也开始影响高铁的建设过程。本来地方政府在铁路建设过程中的发言权很小,但随着高铁建设显示出来的经济效益,出现了地方自筹资金参与高铁建设以及向中央政府争建高铁的现象,也出现了地方代表在“两会”上以提案方式影响高铁规划的现象。

于是,高铁建设变成一个政治过程:来自民间的实际需求和口碑、国内外舆论的赞誉以及地方政府力争建设高铁的呼声,汇成一股巨大的力量,促使决策层在高铁建设上保持着积极态度,从而使铁路投资在2014—2018年间保持在每年8 000亿元以上的高水平上。尽管没有形成概念,但以高铁替代传统铁路已在事实上成为中国铁路建设的稳定战略方针。

中国高铁建设经历突起的高潮、受挫后的低潮和再入高潮的曲折,恰恰说明激进方针形成于决策层的政治考量(虽然必须以经济合理性为依据),最大的证据就是高铁规划与实际建设业绩之间的偏差。

如图3所示,实际建设业绩与规划指标的偏离程度之高,足以证明导致“激进”的力量产生在规划之外。规划一般由主管部门(原来是铁道部,它被撤销后变为发改委)提出,报经国务院批准。真相在于,如果是主管部门主导了高铁的实际发展,那么它或它们的执行情况是不可能明显偏离规划指标的,因为得到批准的规划决定了它们可用资源(如投资额)的限度。那么,是谁能够不断地突破事先规划的使用资源限度,从而使高铁的实际建设不断地突破规划的指标?当然只有中央决策层。

图3 全国高速铁路实际营业里程和历年规划建设里程(2004—2020) (单位:万公里)

注:图中的实线代表中国历年高速铁路实际营业里程曲线,其中2020年数据为估计值;

其他三条虚线为笔者根据国家三次铁路网规划提供的公开数据手动绘制而成的概念曲线。

回顾有关高铁建设的决策轨迹,可以清楚地看出:以高铁替代传统铁路的方针起始于应对2008年全球金融危机的“四万亿”经济刺激计划,中间经历了2011—2013年的高铁低潮和决策层在政府换届初期对高铁的信心不足,但在经过2014年的“复苏”后成为事实上的明确、稳定的方针。

就在本文写作的2019年,铁路投资有望突破历史峰值,再创新高。虽然部分线路由于地理和气候条件永远不会达到高速,但中国铁路网在整体上从传统模式过渡到高速模式的前景已无悬念。

需要指出的是,激进方针的形成有赖于决策层对于高铁建设的正面态度和信心,而来自社会舆论和国际舆论的正面反馈是影响决策层判断的重大因素,因为这种决策是政治性质的。不容忽略的是,国内舆论的自豪感和国际赞誉不可能建立在依靠引进和组装外国车型的基础之上。因此,高铁技术的发展走上自主创新道路与激进方针的形成是互为条件的。

对决策层作用的讨论还引向中国体制更深层次的结构性特征。决策层之所以能够直接决定高铁的建设规模,是因为在中国的体制下,国家始终在资源配置上发挥着重要作用,不但能够通过财政、货币、税收和收入分配等方面的政策间接影响经济资源的走向,而且能够直接介入实体经济而影响经济活动,其中一个主要手段就是发动基础工业项目(包括能源、交通、基本材料等领域)的建设。

这种制度能力(institutional capacity)与公有制有关(如土地和某些工业资产的国有),与国家能够控制投资来源有关,与对经济发展的方向和目标实施计划的传统有关,甚至与政治体制有关。没有这样的体制,决策层就无法直接影响高铁建设。

由于有这个制度框架,所以铁道部/中铁总对高铁建设规模的作用只能是次要的。因此,把决策层对于发展高铁的作用置于中国能够以基建项目执行宏观经济政策的制度框架之中,本章的第二个基本命题——国家是中国铁路激进创新的直接行动者——就完全可以得到证明。