一、青藏高原及其地缘政治

“有物混成,先天地生。寂兮寥兮。独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。”[2]

据古地理资料,在距今17亿年以前,整个亚洲还是汪洋一片。此后,亚洲地壳发生了“中岳运动”:今中国华北和东北、天山一带零星出现古陆。距今6亿年时发生了“震旦运动”;继而“加里东运动”(距今约4.1亿年)和“华力西运动”(距今约2.3亿年),整个华北秦岭、祁连、柴达木、塔里木及整个亚洲北部(含西伯利亚)都成为陆地(劳亚古陆);约在2亿年前,印支陆块(也有人称“扬子陆块”[3])与中朝陆块缝合。是时,除青藏地区及南亚次大陆还处在海洋状态外,亚洲大陆已呈今之地貌。

然而,对中华先民的生存环境影响最深刻的是距今8000万年欧亚大陆发生的“燕山运动”和距今1000万年的“喜马拉雅造山运动”。是时,由于印度板块从赤道以南俯冲过来与欧亚大陆相撞,引起青藏高原及喜马拉雅山脉迅速隆起。中、晚更新世“陆表三级阶梯地形更加显著。青藏高原继续迅猛隆起,上升幅度达1000~2500米,随着地势升高,气候逐渐向寒冷、干燥的方向发展。大冰期降临时,气候更为严寒,喜马拉雅山脉、冈底斯山脉、喀喇昆仑山脉、唐古拉山脉等,在海拔4000~5000米处已是银镶玉砌,冰川广布了”[4]。这种现象与《淮南子·天文训》中说的“天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉”[5]形势相吻合。原来的海水从南亚东西两侧逐渐退去。由于印度陆块抬挤亚洲大陆形成今天中国西高东低、三级——若考虑到被淹没在东海、黄海之下深度50~200米、面积约110万平方千米的水下浅海平原[6],应分四级——落差的地理形势。

青藏高原的存在,给中华民族的生存与发展以巨大的影响,也留给中华先民以巨大的地理想象空间。古人不知有青藏高原,只知有昆仑山[7];或将青藏高原混称为“昆仑山”。魏源《海国图志》称昆仑山为“众山太祖”[8],是居欧亚大陆之中的“万山之祖”和“万国孔道”:

知阿耨池,则知河源,知河源,则知昆仑据大地之中,当万国孔道,且汇巨浸于万仞峰颠,分注四大海,宇内断无其匹。[10]

(昆仑)山居东西正中,虽译名不同,而宇内高山独推亚细亚洲,为欧罗巴洲各山所不及,谓非葱岭而何?以万山之祖当万国之中,谓非昆仑而何?[11]

夫中华在葱岭之东,则山脉自西来,愈西愈高,高至葱岭而止。西洋在葱岭西,则山脉自东往,愈东愈高,亦高自葱岭而始。[12]

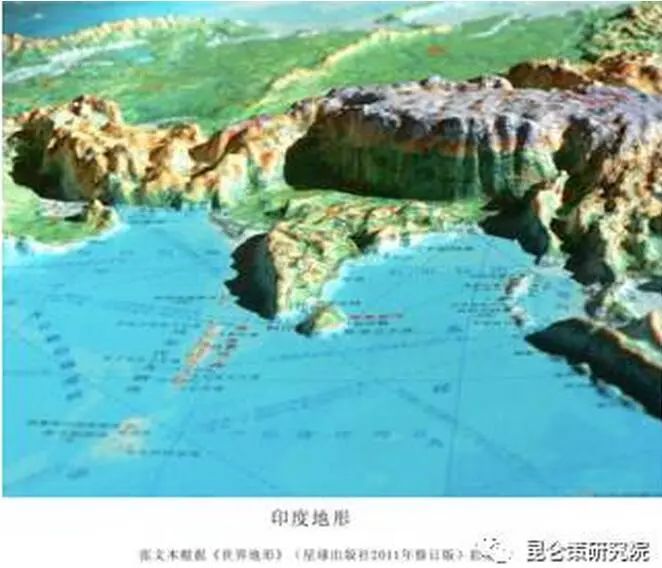

青藏高原是长江的发源地。青藏高原北起昆仑,南抵喜马拉雅,东自横断山脉,西至喀喇昆仑。西藏高原是青藏高原的主体部分,面积100多万平方公里,平均海拔4000米,位于亚洲大陆的西南部,东临中国四川,西连克什米尔高原,北靠昆仑山—唐古拉山脉,南部横亘着平均海拔6000米以上的喜马拉雅山脉。西藏高原的主体部分在中国西藏自治区境内。中国西藏阿里地区是西藏高原的核心部分,也是喜马拉雅、冈底斯等山脉相接之地和雅鲁藏布江、印度河、恒河的发源地。青藏高原是全球海拔最高的高原,素称“世界屋脊”。

“一个民族本身的整个内部结构都取决于它的生产以及内部和外部的交往的发展程度。一个民族的生产力发展的水平,最明显地表现在该民族分工的发展程度上。”[13]

西藏高海拔 与不宜于农耕生活的地域特点使其与中原文明继而与世界现代文明相对隔绝,新的生活方式在西藏地区推进极为缓慢,这既不利于西藏地区与外部世界的交往以及由此产生的日益扩大的社会分工,同样也不利于历史上中国中央政府对西藏地区的有效管理。

青藏高原对于中国更多的还在于它所拥有的独特而巨大的地缘政治意义,它辩证地展示了:

(1)青藏高原与中国整体安全的关系;

(2)以西藏为重心的中国边地与中国中央政府的关系;

(3)中国与南亚次大陆及中亚伊朗高原国家的关系。

山地之难在于攻,平原之难在于守。形胜之地,当在平原与山地间保持合理的比例。不同的山地比例对地区安全及由此形成的区域政治,往往起着不同但又非常重要的调节作用。山地既是平原的障碍,又是平原自卫的要塞。平原若有恰当比例的山地环绕,则会造成更有利的防御条件和更好的安全保障。古今大至长城,小至碉堡,都是平原防御人为设置的“险山要塞”。存在于无障碍大平原地带的国家处四战之地,攻易守难。这样的地形有利于国家——比如蒙古帝国——扩张而不利于节制,这使得其中很少有国家能够通过扩张——过度扩张会透支其国力并使其加速衰落——长期实现对整个地区的单一统治;与此相反,无障碍大平原,如果其物质资源足够丰富的话,其地缘政治条件有利于多种战略力量平行共存和均势对抗。

比如西汉时一个蒙古高原就可容纳匈奴、乌孙、大月氏、康居等部族力量平行共存;一个东北大平原可容纳夫余、肃慎、挹娄、乌桓、鲜卑等部族力量平等共存;欧洲平原占欧洲总面积的60%以上,其丰富的资源得以容纳多种(比如法、德、俄等)战略力量长期平行共存和均势对抗,但这恰恰又增加了欧洲地区政治板块统一的难度。中国山地占中国土地面积的2/3,这样的地形有利于民族国家的主体性和统一性在同一地区合二为一地存在。

1964年3月5日,毛泽东在与金日成谈话中提到罗马尼亚,说:“中国地势比较完整,东面是大海,西面是高山,统一起来帝国主义不易进来。”[14]

随青藏高原的快速崛起,中国平原地带进入山地的怀抱。如果将与之连体的帕米尔高原即中国古代所说的“葱岭”考虑在内,横亘于中国西部的青藏高原犹如一道拱形垂天石盾,使中国地缘政治结构有了外敌西不能进,东不能攻,而我人民则西可“依山”,东可“傍水”的优势[15],中国由此避免了欧洲大平原上那随时背腹受敌的四战困境。中华民族总是幸运的:在远洋技术尚不发达的古代,中原人民背靠大海有力抵抗着来自西北铁骑的南犯;在远洋技术兴起,西方列强和日本帝国主义从东部海陆侵犯我中国时,我们又有青藏高原的庇护,在这里中华民族聚集起二次反击的力量,并最终赢得反侵略战争的伟大胜利。那么,可以断定,在未来相当的时期内,青藏高原对中国安全的终极保护作用是不会改变的。

青藏高原的迅速崛起也对中国与南亚次大陆国家的地缘政治关系产生了有利于中国的影响。横亘于南部平均海拔6000米以上的喜马拉雅山脉,使中国西南边界与南亚次大陆的印度板块形成极为巨大的海拔落差,在两千余里的中印边界上形成一道印度无法越过遑论大规模北上的巨大屏障。如果没有这道屏障,公元前4世纪从希腊半岛东来的亚历山大(公元前356年—前323年)的远征就不会在印度河停止,公元7世纪崛起于阿拉伯半岛的阿拉伯大军远征的方向可能就不会是当时还很贫穷的欧洲查理曼帝国,而是已十分富饶的东方大唐帝国——事实上它已被高仙芝大军阻挡在大唐西境之外。

当年打到印度河边的亚历山大大帝(theAlexander the Great,356—323 BC),如果没有这道天然屏障,那今天中国云南文化中可能就会有希腊文化的色彩。

青藏高原这种北缓南陡的地形使西藏地区与中国中原政权发生天然联系而不与南面的南亚次大陆国家联系遑论冲突,这使西藏天然成为中国的一部分。同时还使中国在不需要巨大国防投入的条件下在西南方向天然获得了居高临下的地缘优势。阿里地区位于中国西南边陲,东起唐古拉山以西的杂美山,与那曲地区相连;东南与冈底斯山中段的日喀则市仲巴、萨嘎、昂仁县接壤;北倚昆仑山脉南麓,与新疆喀什、和田地区相邻;西南连接喜马拉雅山西段,与克什米尔及印度、尼泊尔毗邻。在巴基斯坦和缅甸从英印统治下获得独立后,印度与中国的关系从地理上反倒有了和平的保证。纵观两千多年中国版图,其伸缩变化最小的就是西南中印边境,究其因,非不为也,实不能也:北面下去不可继,南面上来守不住。正因此,当年走向印度河上游的亚历山大和成吉思汗(1162年~1227年)都放弃了进入印度的计划。

最能够说明中印之间这种因地理环境造成的和平交往规律的案例,是崛起于公元7世纪的吐蕃王朝。该王朝历时200余年,其统治范围最广时西起葱岭(今帕米尔高原)与大食(即兴起于西南亚地区的阿拉伯帝国)接壤,东至现今甘肃省陇山、四川盆地西缘,北起天山山脉以南、居延海,南至青藏高原南麓与印度次大陆北部的喜马拉雅山脉(海拔8000多米)与天竺(今南亚次大陆)接壤。崛起于西藏山南地区并迅速向北扩张的吐蕃王朝,曾强大到几乎可以和中原唐王朝“谈婚论嫁”,即使如此,吐蕃王朝的边疆也“不从这个根据地向南方的印度发展”,而是“越过他们领土中最荒凉、最困难的漫漫地区,向中国西部及中亚发展”[16],同期吐蕃王朝的南境也没有受到南方印度的侵略;与中国西域相反,此间中印之间留下更多的并不是冲突,而是唐玄奘西去天竺国取经的和平佳话。对此,拉铁摩尔解释得比较有力,他说“在西藏地区,山岭代替了长城”[17];麦金德对西藏的地缘政治优势看得清楚,他说:

印度、蛮子[18](或中国南部)一度受到举世无双的西藏屏障的保护;这一屏障的功效,除掉撒哈拉沙漠和极地冰块以外,在世界上或许是无与伦比的。[19]

如果说西藏与印度之间有着一道无法逾越的“长城”[20],那么,西藏的稳定则与整个西域从而与整个中国的全局稳定——通过北面的南疆和东面的川康地区——有着重大的联动关系。

二、西藏问题是中国安全的全局问题

青藏高原是中国大地上隆起最快也是最高的高原。它不仅对中国自然气候产生巨大影响,同样也对中国政治气候产生着巨大的影响。尽管中国西藏南线边境在中国五千多年的历史变迁中几乎保持着恒静状态,但青藏高原发生的所有重大事变却都牵动着中国整个西域继而中国全局的稳定。

首先,北缓南陡及海拔自西向东缓慢下落的地形将西藏北与蒙古、新疆、青海三地,东与滇、黔、川三地连为一体,其中任何一方面的动荡都会与西藏牵一发而动全身。清康熙五十六年(1717年)准噶尔部入侵西藏,清朝遂于康熙五十七年(1718年)和五十九年(1720年)两次发兵进藏。康熙从整个西域政治稳定的视角来总结这两次军事行动的意义:

前遣大兵进藏,议政大臣及九卿等俱称藏地遥远,路途险恶,且有瘴气,不能遽至,宜固边疆。朕以准噶尔人等,现今占取藏地,骚扰土伯特、唐古特人民,再吐蕃之人皆近云南、四川一带边境居住,若将吐蕃侵取,又鼓动土伯特、唐古特人众侵犯青海,彼时既难以应援,亦且不能取藏。[21]

康熙认为,西藏乱局将会联动四川、云南、青海等地区,此边地连为一体,其对全国的稳定将产生绝大的威胁。康熙认识到这一点绝非偶然,因为清兵入主中原之前就采用“取北京如伐大树,须先从两旁斫削,则大树自仆”[22]的策略,曾与藏、蒙等地方势力联手串通、结盟,以至软硬兼施,最后成了反明势力的盟主。

1616年,建州女真部首领努尔哈赤建立后金,1636年,皇太极改国号为大清,1644年摄政王多尔衮率领清军入关,同年顺治帝迁都北京,从此清朝取代明朝成为全国统治者。

“清前期与西藏同为地方政权,清朝派人去西藏,宣扬它信奉佛教和对西藏佛教的特殊崇敬,显然是为了维护它刚刚建立起来的封建统治,联络蒙藏,壮大力量。”[23]

1639年(清崇德四年)清入关建立全国统治前夕,清太宗皇太极派人专程去西藏,致书西藏受“白教”迫害的“黄教”僧俗领袖土伯汗和五世达赖罗桑嘉措,表示愿支持黄教。1641年(崇德六年),五世达赖和四世班禅罗桑曲结联合密招厄鲁特部顾实汗率兵入藏,推翻噶玛政权,建立了和硕特蒙古和西藏黄教联合统治的噶丹颇章政权[24]。1642年(清崇德七年),西藏地方派出的伊拉古克三和戴青绰尔济为首的友好团也到达盛京,其中就有黄教僧侣集团的领袖人物和硕特部顾实汗(亦译固始汗)[25]。满清入关前扶持黄教在西藏建立统治政权为清王朝入关后稳定西藏奠定了很好的基础,以至乾隆皇帝将皇太极指定专用国号“满洲”[26]的定义也与西藏佛教相联系:

曼珠帝出震东方。国号满洲清字本作满珠。我国家肇基于东,故西藏每岁献丹书皆称曼珠师利大皇帝,盖曼珠音近满珠也。[27]

1645年(清顺治二年)即满清入主北京的第二年,西藏实权人物顾实汗便派出他的第六个儿子多尔济达赖巴图尔台吉到北京,表达了和硕特蒙古对顺治帝的归顺意愿,此后,顾实汗和五世达赖几乎每年谴使北京,贡使不绝。

“蒙藏僧俗贵族互相支持,互相依赖,使和硕特汗王在西藏的统治持续数十年之久。”[28]

此外,清入关前,漠南蒙古已归附清朝,喀尔喀蒙古和厄鲁特蒙古各部也与清朝维系着极密切关系。后金天聪八年十月二十七日,清太宗征察哈尔刚回来,就在其父努尔哈赤的灵前祭告说:

臣自受命以来,夙夜忧勤,惟恐不能仰承先志之重,凡八年于兹矣。幸蒙天地鉴臣与管八旗子孙等,一德同心,眷顾默佑,复仗皇考积累之业,威灵所至,臣于诸国,慑之以兵,怀之以德,四境敌国,归附甚众。谨述数年来行师奏凯之事,奉慰神灵。乃者,朝鲜素未输诚,今已称弟纳贡。喀尔喀五部举国来归。喀喇沁、土默特以及阿禄诸部落无不臣服。察哈尔兄弟,其先归者半,后察哈尔携其余众,避我西奔,未至汤古忒部落,殂于西喇卫古尔部落打草滩地,其执政大臣率所属尽来归附。今为敌者,惟有明国耳。[29]

但是,清王朝与边地地方政权的这些关系在入关前后是有本质区别的。入关前,它们更多地是为了乘明朝衰落之际蚕食明朝疆土、扩大各自地盘的政治需要。清入主中原并成为全国的统治者后,满清的地方利益便与中国整体利益融为一体,清朝统治者开始从中国全局而不是像以前仅从满清的角度来认识和处理与边地的矛盾并与昔日的边地盟友拉开距离,以至对于影响国家统一的边地势力不惜兵戈相向。明乎此,也就明白了为什么中国历史上治藏实践最有成效、治藏经验最成熟的不是汉人政权而是元、清两届崛起于北方边地的蒙、满少数民族建立的中央政权。

康熙、雍正、乾隆三朝是中国西域动荡最激烈的时期,而这全局性大动荡多有西藏反清势力插手。

清康熙十年(1671年),准噶尔部首领僧格在内讧中被杀,消息很快传到西藏,噶尔丹在西藏僧俗上层全力支持下,日夜兼程返回准噶尔,夺取准噶尔最高权力。清康熙十二年(1673年)春,康熙皇帝作出撤藩的决定。平西王吴三桂、平南王尚可喜、靖南王耿精忠三蕃随之作乱,为时八年,祸乱整个江南。噶尔丹利用康熙西南平叛、无暇西顾之机,大肆扩张,准噶尔确立了在天山南北广大地区的有效统治。清康熙十八年(1679年)七月,噶尔丹领兵3万,迫使吐鲁番、哈密臣服,准噶尔势力已伸展至甘州(今甘肃张掖)一带,同年,达赖喇嘛五世应噶尔丹之求,擅授“博硕克图汗”号[30]。清康熙二十四年至二十七年(1685~1688年),中国军队为收复领土雅克萨,对入侵的俄军进行了两次围歼战。清康熙二十七年(1688年),沙皇俄国为了从西面牵制康熙,怂恿和支持噶尔丹进攻喀尔喀蒙古土谢图汗部,继而进军内蒙古乌珠穆沁地区(今内蒙古锡林郭勒盟东、西乌珠穆沁旗),威逼北京。康熙又三次率军亲征,于清康熙二十九年(1690年)的“乌兰布通之战”(今内蒙古克什克腾南)中将准噶尔部击溃,噶尔丹败退至科布多(今内蒙古吉尔格朗图)。清康熙三十五年(1696年),在“昭莫多之战”(今内蒙古肯特山南)中,噶尔丹的主力军被清军彻底击溃,部众纷纷叛离。次年噶尔丹病逝。

清雍正五年(1727),西藏噶布伦阿尔布巴串通准噶尔部[31]阴谋叛乱。与康熙一样,雍正也是从西域全局的角度考虑发兵平叛问题,十一月十一日,他在鄂尔泰奏折上朱批:

西藏、谆噶儿[32]之事,比不得安南[33]、鄂洛素[34]海外诸国。四十八旗、西海、喀尔喀等蒙古人心系焉。谆噶儿事一日不靖,西藏事一日不妥;西藏料理不能妥协,众蒙古心怀疑二。此二处实为国家隐忧,社稷生民忧戚系焉。[35]

雍正将出兵西藏问题放在整个西部即“四十八旗、西海、喀尔喀等蒙古人心”稳定的全局中考虑。清雍正五年四月初八日,雍正谕旨内阁:

“蒙古之人,尊信佛教,惟言是从,故欲约束蒙古,则喇嘛之教亦不轻弃。”[36]

这意思是说:蒙古人不安静,可以用喇嘛教抚绥,而要利用喇嘛教,就不得不注意西藏问题。注重喇嘛教,首先要笼络教王达赖。史学家冯尔康认为“雍正在处理西藏问题时,兼顾准噶尔问题,是正确的。”[37]

“夫解杂乱纠纷者不控捲,救斗者不搏撠,批亢捣虚,形格势禁,则自为解耳。”[38]

在当时,发生在新疆的准噶尔问题既是新疆、蒙古问题,也是西藏问题。为此,自唐始,中央对新疆的控制重点一直放在南疆地区:控制南疆既抓住了新疆稳定的关键,又截断了疆藏分离势力间的互动联通[39]。同样的道理,抓住西藏,也就抓住了中国整个西域的重心。

在西藏问题上,我们不仅要知己,更要知彼。我们说西藏问题是中国安全的全局问题,这不仅是中国视角,同样也是西方反华战略的视角。

二战结束后,美国将西藏地区与所谓“共产主义扩张”联系起来,开始注意西藏问题。一部分美国驻印大使馆官员就提醒美国政府注意西藏对于“遏制共产主义势力”的战略地位。

1949年1月,中国国共战场上的三大战役[40]基本结束,中国共产党取得了绝对的胜利,国民党政权面临土崩瓦解。美国驻新德里大使就提出报告,建议美国国务院“根据亚洲正在变动的情况重新审议美国对西藏的政策”,其理由为:

1.如果共产党控制了中国本部,西藏将是亚洲大陆仅存的为数不多的非共产主义堡垒之一。外蒙古已经独立。共产主义在缅甸的影响很大,而且正向新疆和内蒙古渗透。西藏因此将具有意识形态和战略上的双重重要性。

2.如果西藏拥有抵御共产党渗透的能力——而驻新德里的使馆认为西藏似乎确有些能力,将西藏当作独立的实体,而不是继续当作已被共产党统治的中国的一部分符合我们的利益。

3.西藏政府相对稳定。人民天性保守,笃信宗教,他们具有反对与佛教信条相冲突的共产主义的倾向。达赖喇嘛的权威远远超出了西藏之外,对信仰藏传佛教的尼泊尔、锡金、不丹、蒙古等地的人民也有号召力。

4.中国政府现在无法断言享有对西藏事实上的有效管辖权——并且目前看来,它也不太可能再申张这种权威。

5.西藏日益显示出同外部世界建立商贸及其他联系的兴趣。务必使他们同外部世界建立关系的努力面向西方而非东方,这符合我们的利益。[41]

1949年4月12日,美国驻新德里大使亨德森致电国务卿艾奇逊:

“共产党对西藏控制的扩展反过来会影响美国对抗全球共产主义的全面立场。首先,共产党控制的西藏会对南亚尤其印度等非共产主义地区构成严重威胁。按照目前西藏和印度之间的条约安排,西藏人获准不需要任何旅行文件就可进入印度。因此,如果在西藏建立了共产党政府,这个地区将为共产党代理人渗透印度提供一个意义重大的基地。”[42]

亨德森“实质上提议,假使共产党成功控制了整个中国,或者出现了具有同等重大影响的发展,我们实际上应当准备将西藏当作独立的实体对待”[43]。

“由于当前中国和南亚的新发展,我们再次冒昧建议重新考虑我们对西藏的政策”,建议“(1)我们努力安排派往西藏的代表团不迟于9月1日到达拉萨;(2)这样的代表团应由重要而且外交经验丰富的美国人率领,随员应当外事经验丰富;如果代表团与西藏政府的关系发展顺利,代表团中少数人可以无限期留在拉萨。”[44]

(1)共产主义在中国本部胜利以后,西藏的发展对于中国以外的亚洲大部分地区意义重大;因此,在拉萨派驻我们的观察员似乎是有利的;

(2)我们认为,我们不应继续无视在亚洲将来事务中很可能扮演重要角色的国家和人民;

(3)适当的观察员能够成功在西藏人中创造友好气氛,这种气氛在一定的时候也许非常有用;

(4)现在正是我们努力维持与西藏的非正式关系的时候,因为通过已经不起作用的中国国民政府接近西藏政府显然是无意义的尝试,而且我们与其他政府没有关系。如果我们与有效控制中国本土的政府建立了关系,直接非正式地接近西藏政府将非常困难。[45]

在这里亨德森实际上是在暗示美国政府在国民党政府对西藏失控而共产党政府尚未接管西藏之际,迅速插手西藏并为将西藏从中国主权中分离出去做好准备。他提醒国务院注意“中国对西藏的‘主权’或‘宗主权’”的区别,认为

“一般来说,与‘主权’相比,‘宗主权’暗指中国的管辖权较少,西藏自治权较大”[46]。

1949年7月8日,美国驻华大使司徒雷登在即将离任回国前写信给艾奇逊说:

“我们希望建议新德里使馆今夏向拉萨派出小型代表团(国务院7月5日上午1时传阅电报信息)。广州政府对西藏的管辖权已经不存在了,我们赞成在同中国共产党政府建立关系之前,采取任何具有承认西藏自治地位的行动。”[47]

7月28日,艾奇逊回复亨德森的第503号电文肯定了驻印度使馆的建议“做出的贡献”,称国务院目前正在考虑“暗地派出代表团的可能性,国务院会重视你们的讨论”[48]。此事后因“目前印度实质上垄断了西藏的对外关系”[49],美国如派代表团赴藏,“情况将变得复杂”而作罢。

尽管如此,美国国务院还在第889号电文中敦促美驻印度使馆:

“借机利用共产主义对西藏的威胁来强调来自共产党中国的危险危及了印度自身,对中国事态的发展持半超然的态度是不现实的”[50]。

鉴于美国、英国等将西藏从中国分裂出去的企图及西藏的政治形势, 1949年9月7日,《人民日报》发表社论《中国人民一定要解放西藏》,向国际社会宣示中国对西藏拥有主权地位。

11月23日,毛泽东在出访莫斯科前夕[51]迅速致电并责成彭德怀等“西藏问题的解决应争取于明年秋季或冬季完成之”;毛泽东在电文中断定“解决西藏问题不出兵是不可能的”。[52]西藏当局于11月初、12月初分别向美国提出“援助”要求。

1950年1月2日,毛泽东再次致电彭德怀等,敦促“如没有不可克服的困难,应当争取于今年4月中旬开始向西藏进军,于10月以前占领全藏”[53]。

1950年3月1日,美国经过短暂的犹豫后,开始试探向印度提出“美国和/或英国与印度合作满足西藏的要求”,并致电美驻印使馆要求向印度表达“国务院希望印度能满足西藏有理由的防御需求,并相信印度最好在其能力范围内,继续承担援助西藏的基本责任”。[54]

3月8日,亨德森致电艾奇逊披露,英国不断鼓励印度政府对西藏叛乱分子扩大军事援助,印度已向西藏叛乱分子提供可用半年的“满足西藏小型武器要求,不是什么实质上针对中国共产党的军事项目”。[55]

7月22日,艾奇逊明确电告美驻印度使馆:“国务院现在便于向西藏保证美国将提供援助。”要求使馆通知西藏叛乱分子:“美国准备帮助西藏获得援助和资金。”如果印度愿意提供交通便利,“美国愿意帮助西藏”。[56]

9月9日,西藏叛乱分子代表夏格巴等“拜见”美国驻印大使亨德森,表示“西藏政府已经采取了坚定的立场,使用武力对抗中国共产党的入侵”,并对“美国主动提出提供军事援助表示深深的感激”。夏格巴等向亨德森表达了“西藏想要的是独立”的迫切愿望。[57]

在得知印度和英国政府对西藏a“独立”持消极态度、“印度政府似乎在‘西藏问题上洗手不干了’”[58]的报告的第二天(10月27日),艾奇逊致电美驻印使馆“希望印度政府尽快知道,美国希望能对西藏局势有所帮助”,指示亨德森“拜会尼赫鲁,根据自己的判断告诉他,美国和印度一样关注有关中华人民共和国入侵西藏的报道”;“美国希望以所有可能的方式同印度政府合作,美国相信中国征服西藏与绝大多数西藏人民的愿望和最大利益格格不入”。[59]

10月31日,亨德森会见印度外长巴杰帕依得知印度不准备撤回在拉萨的印度代表团,尼赫鲁“给在印藏边界西藏一边向西藏军官提供军事训练的印度官员”指示,让他们“继续他们的工作”;同时也告诉亨德森:“目前美国最好不要采取任何行动,美国的行动会给共产党中国提供机会重新指责大国对西藏不怀好意,让印度领导人感到美国正不遗余力地利用北京对西藏的进攻在共产党中国和印度之间制造分裂。”巴杰帕依告诉亨德森:“即使中国和印度之间有分裂,也显然来自于事件的推动,不是来自于外部大国的帮助。”[60]

11月3日,亨德森拜见尼赫鲁“希望能做一些我们能做的有所助益的事情”。尼赫鲁再次明确告诉他:“美国现在什么都不做,少说一些话是最有帮助的事情。”[61]

1950年10月24日,就在中国人民志愿军入朝参战的前一天,中国人民解放军在西藏昌都的战役胜利结束。此役共消灭藏军、争取起义人员5700余人,约占藏军总数2/3,一举解放了藏东政治、经济中心昌都及其周围广大地区,打开了进军西藏的门户,并扩大了人民解放军在藏区的政治影响。

1951年5月23日,中央政府与西藏地方政府正式签署了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》。5月24日,毛泽东主席在怀仁堂接见西藏和谈代表,并举行盛大宴会,庆祝签订和平解放西藏办法。中国人民解放军遵照毛泽东主席的指示,于1951年8、9月间,分路向西藏首府拉萨和平进军,先后进驻拉萨及日喀则、江孜等边防重镇,实现了中国大陆最后一个省区的和平解放。西藏和平解放粉碎了美国配合东亚朝鲜战场从中国西部地区牵制中国国家力量的企图。

明乎此,也就明白了近代以来,中国东部发生的事件总是与中国西部尤其是西藏相连动;西方插手西藏事务总是与其在中国东面的战略意图紧密相连。其目的无非是“声西击东”,从西藏牵制,造成中国政府东西不顾的形势。

——1911年10月10日,中国内地爆发辛亥革命,12月28日,第八世哲布尊丹巴在沙皇俄国的支持下宣布外蒙古“独立”[62],1912年西藏当地分裂势力开始全面武力驱逐汉兵并向川西的巴塘进犯[63]。1913年10月至次年7月,英国在印度的西姆拉(今喜马偕尔邦境内)召开非法会议,阴谋分裂中国西藏。

——1950年初,美国支持西藏上层发动叛乱,6月美国就出兵朝鲜半岛。

——1959年,西藏出现为时将近一年才被平息的大规模暴乱;同年美国在老挝策动军事政变,开始大规模介入中南半岛事务,1961年美国在越南策动“特种战争”,卷入越南内战。

——1989年初,西藏出现骚乱,接着北京便于春夏之交出现大规模动乱。

——2008年,西方少数国家试图借奥运会之际在中国北京“发难”,于是在此之前3~4月间西藏便发生了骚乱,接着又是在西方对中国奥运圣火的一路“围堵”,尽管他们的企图没有得逞,但其从西藏入手“声西击东”的招数仍蛛丝可寻。

三、治藏必先安康

历史上内地与西藏联系的路线很多,而两地间最稳定即受干扰最小的联系枢纽是介于西藏和内地之间的川西即传统上的“西康”地区,它位于青藏高原东面的边缘地带,是内地入藏的交通孔道和与中原政治互动的关键地区。也就是说,一旦西北不稳,那么从川滇地区进入西藏的最关键通道都集中在西康地区:

唐朝时期唐朝与吐蕃之间交往的官方大道“唐蕃古道”,以及与之近似、至今依然发挥重要作用的青藏道;元明时期因为内地与西藏茶马贸扩大而不断繁荣的川藏道;西藏与西南各个民族进行贸易和文化交流的古道——滇藏道都是经过康区,并在这里形成交会点。西藏的昌都,四川的甘孜、康定、德格,以及青海的玉树等,都成为康区控制扼内地与西藏联系的重镇。历史上,内地中央王朝对西藏用兵,首先要经过这些地区,往来贸易的货物和人员也必须经过这里,康区很自然地成为关乎西藏地方安定,以及西藏与祖国内地关系的重要地区。[64]

西康所辖地主要为现在的四川甘孜藏族自治州、雅安市、阿坝藏族羌族自治州、西藏东部昌都市等,基本上相当于藏文化中的康区,多数地区是以藏族为主的少数民族聚居地,是内地进入西藏的要道,有重要的军事和战略意义。但与其他地区的通道相比,西康山地南北纵向集中排布的地形对内地中央力量投送到西藏造成绝大的障碍:高高隆起的青藏高原与大陆板块挤压造成的一排排北南纵向分布的断裂地带,犹如一道道天然长城在庇护着地方割据势力的同时,也迎面阻隔自东而西的中央政府的入藏力量。由此中国历史上便有了“治藏必先安康”[65]的经验总结;同样也是出于历史上特别是元、明、清以来中央王朝统一国家的经验,放弃川康,对内地中原而言,则意味着放弃了西藏;而西藏失控,则中国西部的动乱势力将联为一起,接踵而至的就是全国动乱。

西藏与西域诸地关联密切,因此,西藏问题就是全局问题,而对中央政权来说,西藏问题首先表现为康藏问题。

“藏地关系最要者,尤在台站,此乃往来枢纽所在。”[66]这是乾隆几乎耗尽四川物力[67]远征剿小金川叛乱后得出的深切经验。昌都是西康具有战略意义的地区,它是四川进入西藏的关键通道。雍正继位时,四川巡抚蔡珽“奏请安定八旗人心,以为从西藏撤兵是必要的方法”[68],雍正在登基当年(1723年)采纳蔡珽的建议把驻藏部队撤回内地——雍正后来对此很后悔[69],即使如此,他也只将清军撤至四川的察木多(今西藏昌都)一线,这一慎重安排保证了五年后清政府顺利平息西藏噶布伦阿尔布的叛乱。

1950年中国人民解放军准备入藏。1月,中央政府正式通知西藏地方当局派代表到北京谈判西藏和平解放事宜,当时控制西藏地方政府的摄政大扎·阿旺松饶等人,在某些外国势力的支持下,在西藏东部昌都一线调集藏军主力,布兵设防,企图以武力对抗;同样也是在中国人民解放军于10月解放昌都后,西藏当局才参与西藏和平解放进程。

其次,西康地区还对中国西南边境稳定具有不容忽视的价值。由于西康西南区域集中了缅甸、印度北入中国藏南的重要通道,历来是域外一些国家的觊觎之地。而且,清末西南边境的中印冲突及1962年中国对印自卫反击战的东段反击战场(比如比克节朗、昌都、林芝、山南等战场)多集中于西康地区。

清朝末期与民国初期,英人从印度觊觎且北侵西藏,藏边告急,西藏问题从而西康设省问题日益引起关注。

1874年,英国派军官柏郎率领近200人的武装“远征队”从缅甸出发,到我国云南探测通往内地的路线。驻北京的英国使馆派翻译马嘉理前往接应。

1875年2月21日,武装探路队在腾冲蛮允山寨与景颇族群众发生冲突,马嘉理开枪打死多名群众,愤怒的山民将马嘉理及其随员击毙,将探路队逐回缅甸。

1884年,英国派一支约300人的武装队伍闯入西藏,在干坝地方被藏民阻挡。

1886年,英国又派大批队伍集结在西藏亚东以南边境,进行武装挑衅。

1888年3月20日,英军向驻守隆吐山的藏军发动进攻,击败藏军,英军越过则里拉山口,深入亚东仁青岗、春丕等地。

1903年10月,英国向隆吐山以北调集3000兵力北进,12月12日偷越则里拉山口,不久占领帕里。

1904年1月4日,英军占领堆纳。4月11日,进逼山南通往拉萨的门户江孜。8月3日,英军占领拉萨。9月7日,英国在与西藏地方政府签订了《拉萨条约》后退出西藏。《拉萨条约》实际上将西藏纳入英国独占的势力范围。

这一系列事件使清政府意识到在川藏之间“若无一定行政总机关,措置失宜,又酿后患,川督距远,不能遥度情形,遇有变故,徒事铺张,糜费帑款”[70],届时,“藏方愈以中国为不足恃,遂萌携贰之心”[71]。为此,清末川滇边务大臣赵尔丰等提议并最终在民国时正式在川、滇、黔部分交界地区设西康省。“康”为“藏区三部”之一,位于西部,故省名为西康[72]。西康省东界四川,南界云南、印度,西界西藏,北界青海。接替赵尔丰的清朝代理边务大臣傅嵩炑在《奏请建设西康省折》中分析说:

奏为统筹边地大局,拟请建设行省恭折具陈仰析。圣鉴事窃查边地界于川藏之间,乃川省前行,为西康后劲,南接云南,北连青海,地处高原,对于四方,皆有建瓴之势,非特与川滇辅车相依而已。[73]

“统筹边地大局”,不仅只包括中国西部边地,还应包括中国东部沿海“边地”,也就是说,中国安全是整体安全,而历史表明,西藏动则疆蒙动,疆蒙动则东北动,东北动,则中原乱矣。

明后期,中国西南方向的安全压力日益紧密地与东部压力相联动。明代中期,中国东海尚未出现大的危机,此前西南方向对于中原诸王朝而言,只是稳边安民的问题,这可从明王朝在西南设立的一系列管理机构的命名看出,如“车里军民宣慰使司”“缅甸军民宣慰使司”“老挝军民宣慰使司”等。但到明末,东海倭患蜂起,特别是清兵入关后,西南便成了各类反清力量的啸聚之地,缅甸之于中国地缘政治的战略意义也随之上升,渐成为中国大西南诸力量获取外援的重要通道。

清末,英俄境外势力也利用中央政权对西南控制力的减弱而趁火打劫。1902年,英日签订《英日同盟条约》,1903年10月英印军队便向藏边发起攻击并于年底进占拉萨。1907年8月31日,英俄签订协约,调整了各自在中亚的势力范围,协约把伊朗分为三部分,北部属俄国势力范围,东南部属英国势力范围,中部划为“缓冲区”;俄国承认阿富汗为英国的附属国,规定双方“承认中国对西藏的宗主权”。这个协定表明俄国退出与英国在西藏问题上的争夺。

1911年12月28日,第八世哲布尊丹巴在沙皇俄国的支持下与“藏独”势力遥相呼应,宣布外蒙古“独立”[74],1912年西藏当地分裂势力开始全面武力驱逐汉兵并向川西的巴塘进犯[75]。1913年10月至1914年 7月,英国又在印度的西姆拉(今喜马偕尔邦境内)召开非法会议。麦克马洪为会议准备了一份备有附图的条约草案,将中印边界东段边界线非法向北推移约96公里。该线西起不丹边境,向东延伸,在中印东段边境地区,把历来属于中国、面积达 9万平方公里的地区划归英属印度。值得注意的是,在这次会议上英国俨然将西藏纳入英印控制区域,麦克马洪“提议”将中国西藏地区划分为内藏和外藏,界限起于昆仑山,穿越阿尔金山、柴达木盆地和现在的四川甘孜地区,止于云南迪庆地区的弟弟拉。西康地区完全被划入英方认为的“藏界”。

如果从内地视角得出的“治藏必先安康”的结论在此作一转换,那这从西南境内外反华分裂势力眼中,也会得出“得藏者必得西康”的结论。

1911年,戴季陶急呼:“夫在东北则有日、俄,西南则有英、法,政府既鞭长莫及,川、滇又复不能自治,为国防计,则川、滇边务之机关急宜设置,盖有不能已者也。”[76]

1937年,日本全面侵略中国,东海的制海权沦落日本之手,中央政府迁至重庆。缅甸通道对于中国的战略意义陡然增升,西康设省已刻不容缓。1938年11月22日,行政院议决西康准予建省。在中国东部被日本全面封锁的情况下,中央政府急需打通滇缅公路,于1937年10月始征调云南民工20万人,用了不到一年的时间修成了连接昆明至瑞丽的中国境内段公路,进入缅甸后又继续修建了经过缅北的公路,两段合称“史迪威公路”,中国由此从境外获得大量战略物资,为抗战胜利提供了有力支持。而所有这些举措得到有力执行,西康省的设置功不可没,而以西藏为重心的青藏高原的主体部分在中国境内的存在则为中华民族一次次战胜外敌入侵提供了坚不可摧的后方支撑。从这个视角观察,青藏高原确是关乎中华国运生生不息的龙脉藏地[77]。

鉴于这些历史的经验,中国政府一直重视西南方向的交通建设。1959年中苏交恶后的一系列事件引起毛泽东的高度警觉,为了对付“从中间突破”的可能性,在各种方案中,毛泽东首选以西南为重心的“大后方”建设。集中投资于四川东部山区和中部平原,特别是重庆一带,在四川西南端的攀枝花和甘肃酒泉建造钢铁基地。毛泽东提议“三线建设”。

为了消除大三线建设的外围干扰,1962年,毛泽东指示在西南中印边境发起自卫反击战,有力遏止了印方对我方的边界蚕食。

1969年3月,中国在东北黑龙江省乌苏里江主航道中心线中国一侧珍宝岛针对苏联侵入发起反击,随后毛泽东迅速将目光移至中国大西南,12月18日,经毛泽东审阅同意,中共中央发出《关于加强西藏阿里地区工作的指示》,指出:“阿里地区地处我国西南边疆,战略地位十分重要。”[78]

2011年国家建成渝新欧国际大通道——这是自史迪威公路之后规模更大的跨国交通,有了这条通道,中国大西南就有了北上大西北进入中亚的出口。

2015年西藏自治区通过加快建设南亚大通道,对接“一带一路”和孟中印缅经济走廊,推动环喜马拉雅经济合作带建设,构建对内对外开放型经济新格局。可以想象,这一格局的建成将使阿里-藏南两地交通更为便捷,联系更为紧密,其政治、经济乃至国防的意义是巨大和深远的。

需要说明的是,1955年第一届全国人民代表大会第二次会议决议撤销西康省,原西康省所属金沙江以东并入四川省,金沙江以西的昌都地区并入西藏。但这并不意味着中央忽视康区的战略作用,而是由于此时盘踞在印度的英国殖民者已退出印度,南亚次大陆已出现印度、巴基斯坦、斯里兰卡等国家,更重要的是1950年10月中国人民解放军已渡过金沙江,解放了昌都。昌都解放意味着中央政府东进西藏的大门已被控制。是后,西藏和平解放进程顺利展开。

1951年4月,西藏地方噶厦政府派阿沛·阿旺晋美为首席代表到北京谈判。

1951年5月23日,中央人民政府和西藏地方政府的代表就西藏和平解放的一系列问题达成协议,签订了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》(简称“十七条协议”)。

1955年3月,中央政府就作出了成立西藏自治区筹备委员会的决定,此时中央撤销西康省设置更有利于西藏与内地的更为密切的联系。

同样的道理,如果今后西南方向再出现清末那样的安全压力,在川西“为统筹边地大局,拟请建设行省”的思路必将重新进入人们的视野。

四、青藏高原与“一带一路”关键线路的安全保障

天时不如地利。青藏高原对中国安全的影响不仅是整体性的而且还是辐射性的,它使中国在世界地缘政治格局中拥有无与伦比的优势,而且对联结中国与世界的“一带一路”关键线路安全有着无与伦比的保障作用。

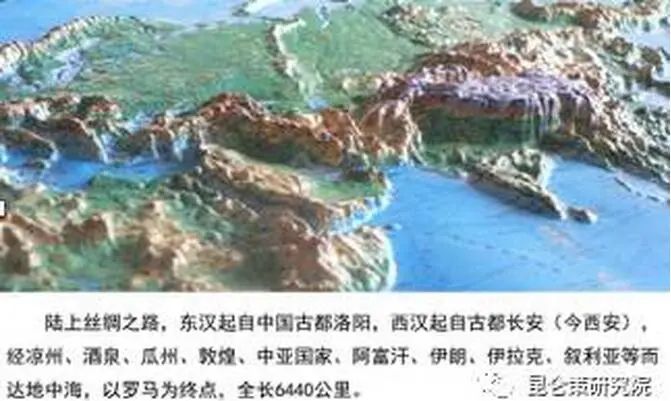

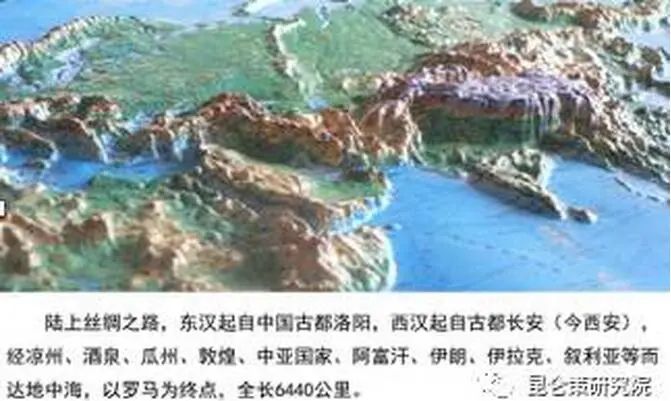

从青藏高原之巅俯瞰,古今丝绸之路从亚洲由东迤西伸向欧洲。至其中腰,海上和陆上丝绸之路就像环绕青藏高原南北的两条彩带,而屹立其中的青藏高原则像护卫沿两条丝路来往人民的冲天石堡。海上丝绸之路从中国东南沿海,经过中南半岛和南海诸国,穿过印度洋,进入红海,抵达东非和欧洲,成为中国与外国贸易往来和文化交流的海上通道。其关键地段由东向西逶迤于青藏高原之南。陆上丝绸之路起自中国古都洛阳,西汉起自古都长安,经凉州、酒泉、瓜州、敦煌、中亚国家、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等而达地中海,以罗马为终点。这条路被认为是连接亚欧大陆的古代东西方文明的交汇之路,其核心地段由东向西逶迤于青藏高原之北。

2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。

2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。由此,延绵数千年古代海上和陆上这两条丝绸之路在21世纪再次焕发青春。

2015年,中国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长了42.6%和23.45%[79]。

中国经济随“一带一路”向海外拓展,势必带动中国的国家安全利益随经济利益向海外同步延伸。与世界其他国家的地缘政治比较,青藏高原为中国维护其海外利益提供了天然的有利位势。麦金德看到青藏高原的这个特点,他动情地说:

西藏及其附属的喜马拉雅山、帕米尔高原、喀喇昆仑山、兴都库什山、天山——总称之为西藏高原——在高度和面积上,或可用一个字来概括:大;其大是举世无匹的。将来撒哈拉会每天有人以近代交通工具东横西渡,而这世界的屋脊西藏,仍然使人绕道两侧而行,把进入中国和印度的通道远远隔离;这两国的西北边界,也因此而具有特殊的重要性。[80]

“一带一路”安全利益在中国西南方向有比较密集的交汇,它可分为陆上和海上利益。

陆地利益分别位于中国西藏南界东西两端。东面是藏南地区[81],西面是阿里地区。这里是外来势力从印度次大陆东北方向和西北方向侵入中国的咽喉要道。在阿里以西,更有西方欧洲势力沿伊朗高原东进中国的要道——当然这几条通道也是中国与南亚次大陆国家及中亚继而西方地中海国家联系的咽喉要道。因此,在东南方向坚守藏南地区的主权地位,也就保障了这一地区的安全和稳定。根据20世纪初中国治藏经验,失去藏南地区(主要是山南、林芝地区),随之面临的就是整个藏康[82]地区的动乱。同样,在西线,我们要牢记毛泽东“阿里地区地处我国西南边疆,战略地位十分重要”[83]的指示,巩固了阿里地区,也就保障了陆上丝绸之路南线即从帕米尔高原沿伊朗高原进入欧洲以及顺印度河南下进入南亚次大陆和阿拉伯海的枢纽地带的安全稳定。

如果再进一步放眼南望,随着中国“一带一路”政策和“两个一百年”战略目标的稳步推进,中国在印度洋方向的利益日益突出。

我们知道,地缘政治和资源政治的统一是当代地缘政治的最基本特点。与大西洋国家不同,中国青藏高原东面的太平洋是世界新兴市场国家最密集因而市场潜力最大的区域,青藏高原南面的印度洋是世界包括石油天然气在内的工业资源最丰富,因而是工业大国的必入之地,现在也是中国政府倡导的海上丝路的必经之地。但中国不同于远离太平洋和印度洋的西方海权国家,远道而来的西方海权国家在这两大洋中只能靠占领岛屿而存在——目前我们能读到的海权理论提供的都是这样的视角。青藏高原的存在使中国天然具有了优于英美的东接太平洋财源(市场)、西接印度洋资源的地理优势。中国依靠全球战略制高点青藏高原,尽占两洋地利。这种地缘优势又使中国得以避免英美国家为获取世界优质市场和优质资源/能源不得不到太平洋和印度洋劳师袭远的困境。

麦金德说:“心脏地带(即帕米尔高原——笔者注)是地球上最大的自然碉堡。”[84]

1950年1月2日,毛泽东再次致电彭德怀等,强调:“西藏人口虽不多,但国际地位极重要,我们必须占领。”[85]

中国因拥有青藏高原而独有的地缘政治优势在世界各国中是绝无仅有的,中国也因此拥有不用任何领土扩张而用与沿岸国家合作的方式将其经济政治影响力推进到印度洋,并以此优势护卫经此路线的“丝路”利益。论述及此,笔者建议,未来中国经营在西南方向战略重点应从中印争议地段更多地投向印度洋,而喜马拉雅山那无法更改的使中国居高临下的地缘优势,将使中国比美国、英国等海权国家更容易做到这一点。

随着时代的推进,中国人对青藏高原赋予的意义已超出其地理范畴。比如《旧唐书·南蛮列传·骠》中就有“小昆仑部”“大昆仑王国”[86],其“故地在今缅甸南部萨尔温江口附近”[87];《宋史·外国列传·阇婆国》条中将昆仑的概念延伸至南海,有“阇婆国在南海中。其国东至海一月,泛海半月至昆仑国”[88]的记载。阇婆国故地“在今印度尼西亚马鲁古群岛。”[89]这说明,中国古代的“昆仑”概念不仅含盖了整个青藏高原,而且还衍伸为一种面向海洋开放和包容的文化概念。

毛泽东同志更是赋予“昆仑”以中国崛起及其世界定位的哲学内容。1935年10月,面对蒋介石的围追堵截和日本帝国主义的步步进犯,初至陕北的毛泽东作《念奴娇·昆仑》:

横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻。夏日消溶,江河横溢,人或为鱼鳖。千秋功罪,谁人曾与评说?

而今我谓昆仑,不要这高,不要这多雪。安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?一截遗欧,一截赠美,一截还东国。太平世界,环球同此凉热。[90]

毛泽东在这首词的上半阕中预见到新中国即将崛起及其对旧世界将产生的共工“怒触不周山”似的冲击[91];在下半阕,毛泽东为崛起后的中国参与世界治理提出了以“环球同此凉热”为宗旨的反霸和不称霸相统一的中国方案。

1957年1月,这首词公开发表时,毛泽东为词的上半阕批注说:“前人所谓‘战罢玉龙三百万,败鳞残甲满天飞’说的是飞雪,这里借用一句说的是雪山。夏日登岷山,远望群山飞舞,一片皆白。老百姓说,当年孙行者过此,都是火焰山,就是他借了芭蕉扇,煽灭了火,所以变白了。”[92]

1958年12月21日,毛泽东为词的下半阕批注:“昆仑,主题思想是反对帝国主义,不是别的。改一句,一截留中国,改为一截还东国。忘记了日本人是不对的。这样,英、美、日都涉及了。别的解释,不合实际。”[93]

“重为轻根,静为躁君”[94]。青藏高原留给我们的战略哲学是什么呢?就是守本、守成,自重而不扩张。1962年12月22日和1964年12月29日,毛泽东两次[95]手录清朝人严成遂《三垂冈》[96]一诗,其中深意,当为今人认真领会。诗曰:

英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何。只手难扶唐社稷,连城且拥晋山河。风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂冈畔路,至今人唱《百年歌》。[97]

“大国崛起于地区性守成,消失于世界性扩张”。强弱与大小是可以互相转换的,帝国主义无限扩张的结果是被自己不断扩大的目标所打倒。在扛不起的世界扩张目标下,强大的帝国是弱小的——在这个意义上,毛泽东说“一切反动派都是纸老虎”[98],“只手难扶唐社稷,连城且拥晋山河。”在有限成守的目标下,只要坚持守本守成,自重而不扩张的政策,中国是可以看到作为美帝国——而不是作为民族国家的美国——完全失败那一天并和世界人民共同进入“太平世界,环球同此凉热”的美好前景。