《日本可以说不》英译本,署名只有一个作者

石原和盛田昭夫出生于上世纪20~30年代,人生经历就像1987年日本小说《一碗阳春面》里表达的那样:日本在战争废墟里重建家园,依靠自己的努力成为全球第二大经济体,一家三口除夕夜吃一碗阳春面的辛酸岁月,已经一去不复返了。

这种情绪往往容易凝聚成一种民族自信。那个年代的日本人经历了经济增长最快的年代,怀揣着对未来的饱满憧憬,这种自信和憧憬组合在一起,就是石原在书中展示的勃勃雄心:日本应该对美国说不,然后成为亚洲的领导者。

但这种情绪有其两面性,它既能激励经济成长,也会把民族自豪感变成一种对胜利的贪婪和对失败的恐惧,并在遭遇挫折后,演变成躺平和摆烂。

1990年是日本的分水岭,全球经济在90年代飞速增长,岛国却是个历经萧条的异类。

Lost Decade不仅带来了经济的衰退,也彻底瓦解了日本社会的宏大叙事。

日本做错了什么

2020年,富士电视台为了向东京奥运会献礼,翻拍了一遍1991年的经典日剧《东京爱情故事》。剧本还是那个剧本,只是把背景平移到了2020年的东京,不过最终口碑遭遇翻车,既没能讨好怀旧的老观众,也没让年轻一代感动。

1991年版《东京爱情故事》的成功,离不开当时的环境和社会心态:虽然日本经济开始衰退,但整个社会还沉浸在80年代蒸蒸日上的叙事里,镜头里的俊男靓女都有着一副自信的脸庞,夜色下的东京更是车水马龙,繁华如梭,让亚洲观众羡慕不已。

等到2020年翻拍,爱情可能还是那个爱情,但东京已经不是那个东京了。熬过平成年代(1989-2019)的日本人,对小镇青年来到东京拼搏闯荡的故事不再有什么太大的兴趣,《逃避虽然可耻但有用》这种没什么压力的糖水剧成了观众最爱。

《东爱》编剧坂元裕二回忆创作背景时讲道:“那时候日本泡沫经济还未崩塌,大家都还沉浸在享乐里,花大把的钱谈恋爱,追求时髦抢眼的生活。”而日本作家金子由纪子在《不被理想束缚的生活》里,也这样描绘80年代末日本人的心态:

我们的青春留在了昭和中后期的日本,那是一个芝麻开花节节高的年代。尽管当中也遇过几次考验,但总体来说,日本经济在那个年代一路向上,人口增加,都市扩大,在国际社会中的地位也日益提高。

1991年1月,《东京爱情故事》在富士电视台首播,收视率突破20%。那么问题来了:陶醉在纯爱故事里的日本观众,知道自己身处的宏大时代结束了吗?

答案是否定的。如果穿越回1991年初的日本,你会发现尽管在过去的一年里日经225指数下跌了35%,东京的土地价格也开始“松动”,但几乎所有经济专家都会告诉你这是日本政府“主动”戳破泡沫的结果——“不要慌,只是技术性回调。”

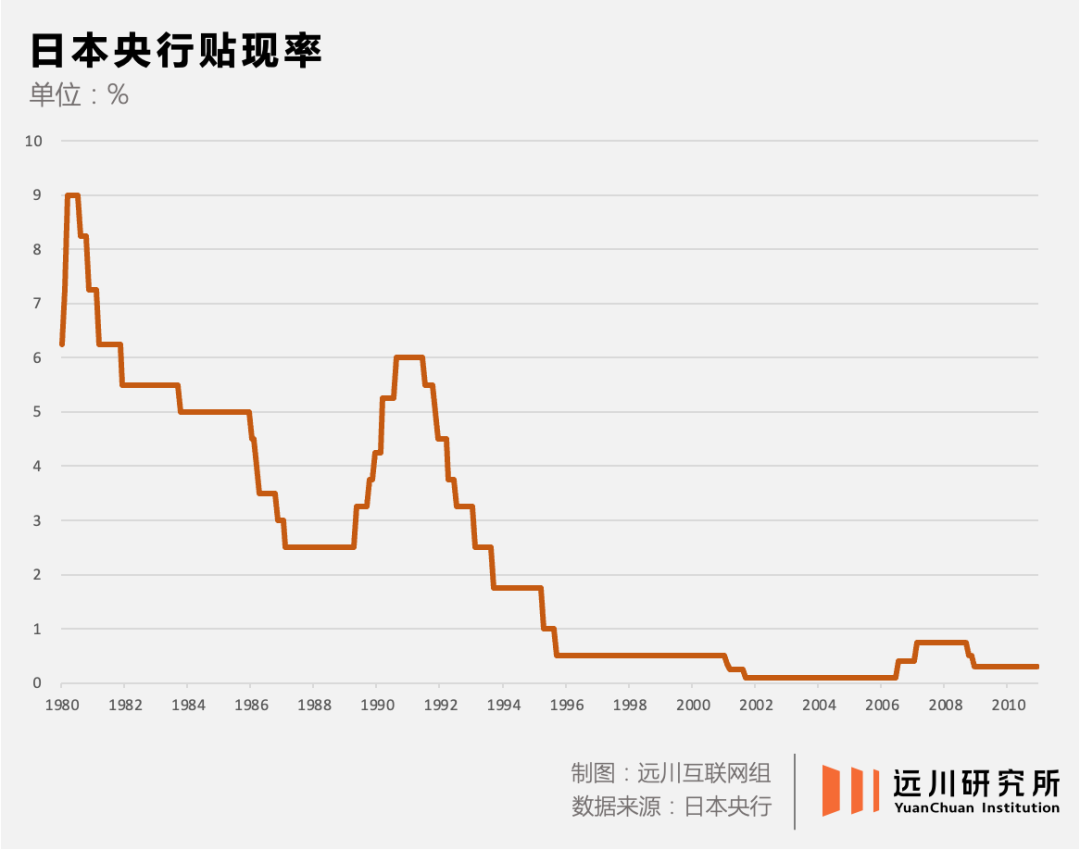

这也的确是事实。广场协议后,日本政府担心出口受挫,希望通过快速压低利率促进内需,结果催生了资产价格疯涨,半个东京买下整个美国的段子就发生在这几年。1989年,日本政府意识到过热,于是决定迅速加息刺破泡沫。

从1989年5月起,日本央行在15个月里加息五次,将官方贴现率从2.5%提高到6%的水平。快速加息直接导致了日本股市在1989年12月29日见顶,当天日经225指数触及了38957点的历史新高,至今未被超越(现在大约在27700点左右)。

更主动的“戳泡”还在后面。1990年3月,日本财务省发布了“关于土地相关贷款的限制”的通知,同时央行配合大幅收缩货币,日本货币供给量增速在1990年还有11.7%,1991年骤降到3.6%,1992年就只剩0.6%了,土地价格相应地开始暴跌。

日本政府用“教科书级”的操作来压制泡沫,在当时看来是很理性的,同时底气十足。

底气之一,是日本难以撼动的产业优势。美国强制日本签署的各类“条约”,并没有解决令美国焦头烂额的逆差问题,原因就是日本汽车和电子两大行业始终保持较强的竞争力,对美顺差在90年代仍然维持高位,1998年甚至创了新高。

而现在被反复讨论的日本老龄化问题,在90年代初还是一个相对遥远的话题。1990年日本做了第15次人口普查,15-64岁人口占比69.5%,达到了战后的最高峰,日本劳动力人口总量到1995年才见顶,总人口顶点更是在2008年才出现。

90年代初,日本人的生活依然是“酒照喝舞照跳”,民众消费欲望高涨,把宫泽理惠的全裸写真集《Santa Fe》买成了1991年的畅销书。1989-1990年之间的泡沫崩塌,被普遍认为是“走了一小段弯路”,调整完节奏,日本仍是挑战美国的存在。

这也可以理解,2002年中国队在世界杯上连输三场,正常人反思的是“下次至少赢一场”,而不会想到其实根本就没有下一次了。

产业的塌方

尽管经历了1989-1990这两年的泡沫崩塌,但90年代初日本人的心态普遍是:“产业在手,天下我有”。

1991年,就在《东京爱情故事》开播的同一年,NHK也上映了6集纪录片《电子立国:日本的自传》,后来又整合成4卷图书,其中上卷开篇的一句话便是[11]:继汽车之后,电子产品成为了日本赚取外汇的又一大得力干将。

寄予厚望的电子产业坚持了多久?整整10年。从1991年到2000年,日本电子增速虽然有所下滑,但2000年产值仍然突破新高,达到26万以日元。之后便一路走低,到2013年,日本电子行业的产值便只剩下了11万亿,甚至出现了贸易逆差。

日本学者西村吉雄在2013年出版了一本书,叫做《电子立国,为何衰落》(日本电子产业兴衰录),算是呼应了NHK的纪录片。在这本书里,他拿汽车和电子两个产业来做对比:日本汽车工业依然欣欣向荣,为何电子产业坍塌了?

原因在于汽车工业是典型的“渐进式创新”,即核心技术成熟且固化,后续的微小创新也依赖长期的工艺积累,很容易形成强者恒强的局面。

而电子产业属于“颠覆式创新”,核心技术不断变化,技术迭代速度极快,性能和成本会随着技术迭代指数级上升与下降。汽车发动机功率不会十年翻十倍,但芯片里的晶体管真的会十年翻一百倍。

无论哪个国家,电子产业都需要把大量利润投入下一代技术的研发,通过频繁的技术迭代维持竞争力。但在那十年里,按照辜朝明“资产负债表衰退”的说法:日本科技公司90年代在忙着修复资产负债表,而不是砸钱跟上技术进步。

日本面板产业是一个很有代表性的例子:1994年,日本液晶面板产量占到全球的95%,但这些产能大部分都是早期1、2代线。面板当时是典型的朝阳产业,日本公司有非常好的技术积累,却在大尺寸面板的投资上畏首畏尾,并未升级产线,两年后被猛砸3代线的韩国超越。

夏普被收购后,日本面板产业目前只剩下JDI(Japan Display Inc)一根独苗,被韩国和中国大陆远远甩在身后。

90年代恰好是电子产业技术进步最快的一段时期,PC的普及创造了规模无比巨大的消费电子市场,继而带动了芯片小型化、低成本化的趋势以及产业分工的加深。东芝、三菱和NEC这些日本电子产业的骄傲,却只能成为尴尬的旁观者。

作为一个技术积累及其深厚的国家,日本人不可能没有预见到消费电子和互联网产业在日后的繁荣。但事实是,科技公司会在经济繁荣的时期加大对新技术的投资,而在经济下行期间,会优先裁撤短期看不到未来的创新业务。

一轮轮的宏观衰退,让中观(产业)和微观(企业)层面无法聚焦长期问题。1989-1991年的泡沫崩盘只能算第一轮“平成衰退”,1997年,第二轮“平成衰退”伴随亚洲金融危机而来,2000年,第三轮“平成衰退”伴随全球科技泡沫破灭而来。

到2010左右时,电子产业已经失去了最后的机会,一是终端产品溃败,夏普电视、东芝空调、索尼手机全都销声匿迹;二是上游的面板、DRAM、芯片制造等零部件产业被中韩瓜分。只有半导体材料和设备等少数高附加值环节被守住了。

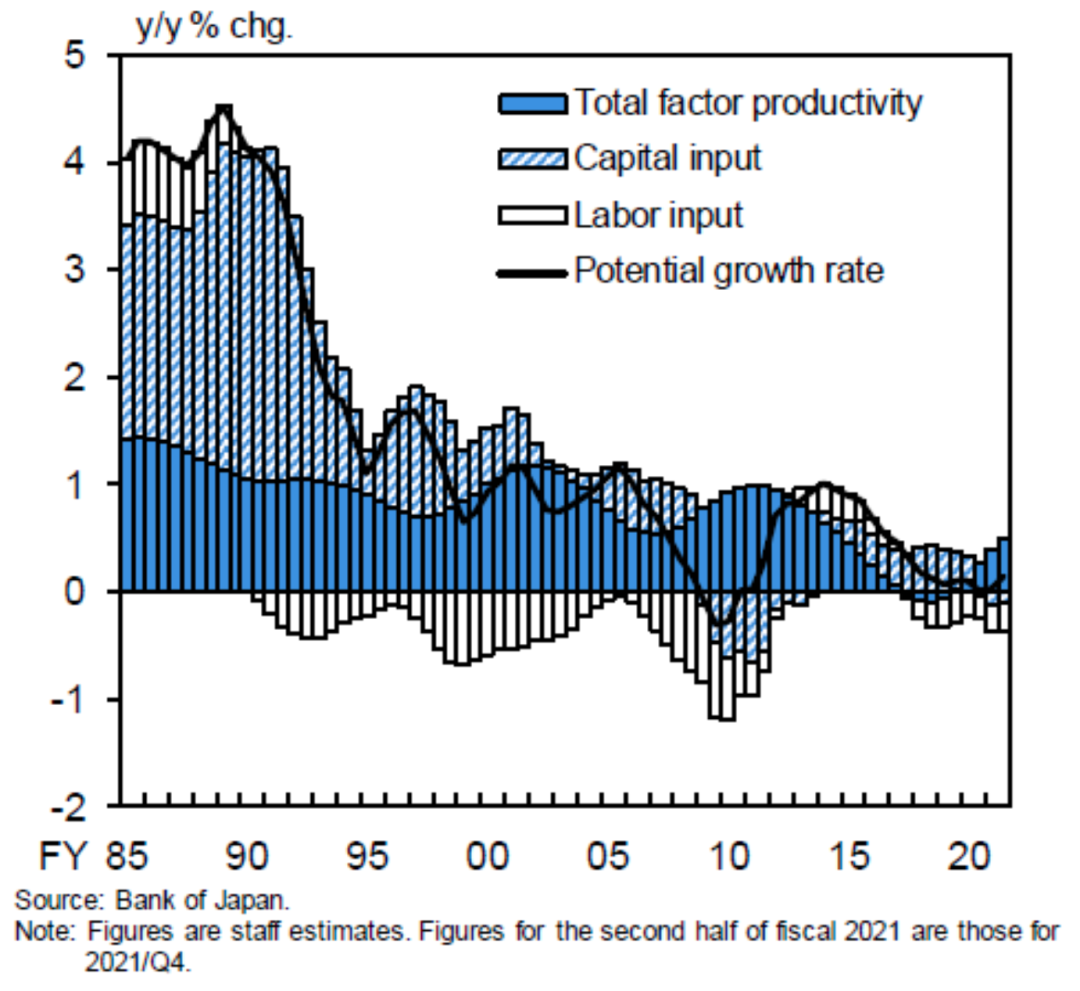

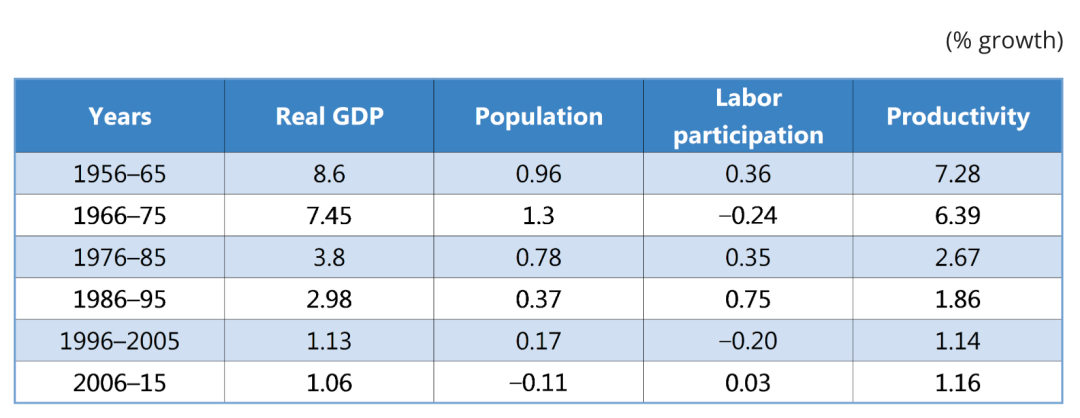

日本的衰退很多人归咎到“人口老龄化”身上。但实际上,日本战后的增长主要靠的是生产率提高,而非人口增长拉动,衰退的核心原因也是劳动生产率的下滑。下滑根本原因,就是电子等一批高附加值产业的沦陷和消亡。

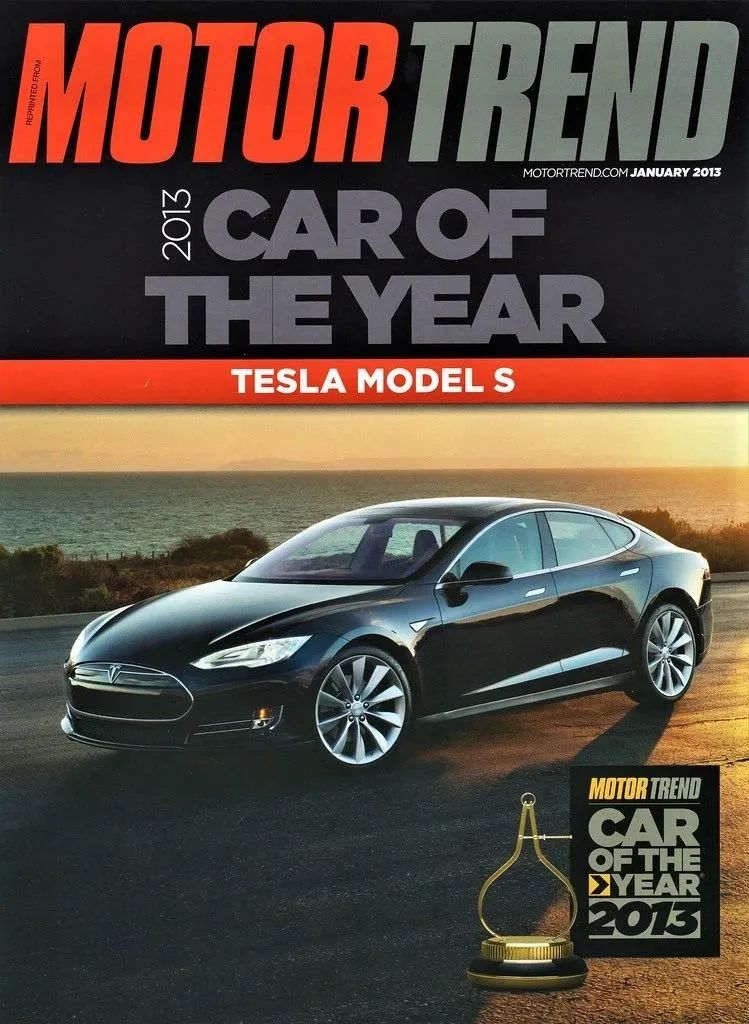

2013年《电子立国,为何衰落》出版时,西村吉雄把汽车产业当作“榜样案例”,但汽车能守住吗?

也恰恰是在2013年,美国汽车杂志Motor Trend把“年度汽车”颁发给了特斯拉Model S。这一殊荣曾经一度被日本汽车厂商垄断,如2006年的本田思域、2007年的丰田凯美瑞、2009年的日产GT-R。但终于,昔日“渐进创新”的汽车产业迎来了“颠覆创新”。

日本在新能源汽车领域发力很早,丰田普锐斯甚至是全球第一款销量过500万的混动汽车。但在新一轮的纯电动浪潮里,以“两田”为首的日本厂家明显落后,而2021年日本国内卖出了368万辆车,只有21694辆是纯电动汽车,渗透率不足1%。

假如日本没跟上电动化浪潮,到2040年,日本汽车工业的产值可能会下降50%——约等于电子产业2013年相比2000年的下降幅度。这一后果会导致日本国内172万个工作岗位的流失,以及整个汽车行业至少80万亿日元的利润损失[12]。

尽管终局尚未到来,但日本电子的昨天和汽车的今天无不提醒我们:产业衰退就是如此残酷。

从1990年的《电子立国:日本自传》,到2013年的《电子立国:为何崩溃》,产业的宏大叙事也被瓦解地无影无踪。如果说1991年-2000年日本的衰退是由于“资产负债表衰退”和僵尸银行等结构性缺陷,那么2000年之后的衰退则更多是由于产业优势的瓦解。

辜朝明提出的“资产负债表衰退”,虽然不是导致产业优势瓦解的全部原因,但在其中也扮演了重要角色:

当一个经济体的活力大幅下降的时候,优势产业仍然可以借助惯性继续提供就业、税收和贸易顺差,但未来一旦遇到颠覆式创新,则必然万劫不复。

彷徨和挣扎的年代

宏大叙事的消退,普通日本人的感受是什么?

1990年到2010年,日本的非金融资产缩水了45%,而同期美国、英国与法国都相应增长了2.5到3倍;整个90年代,东京和大阪商业用地的价格跌幅超过80%,住宅用地跌幅也超过了50%。

你说日本人没有介怀那肯定是假的。但在90年代,大部分人都不清楚“衰退”的杀伤力会有多大。

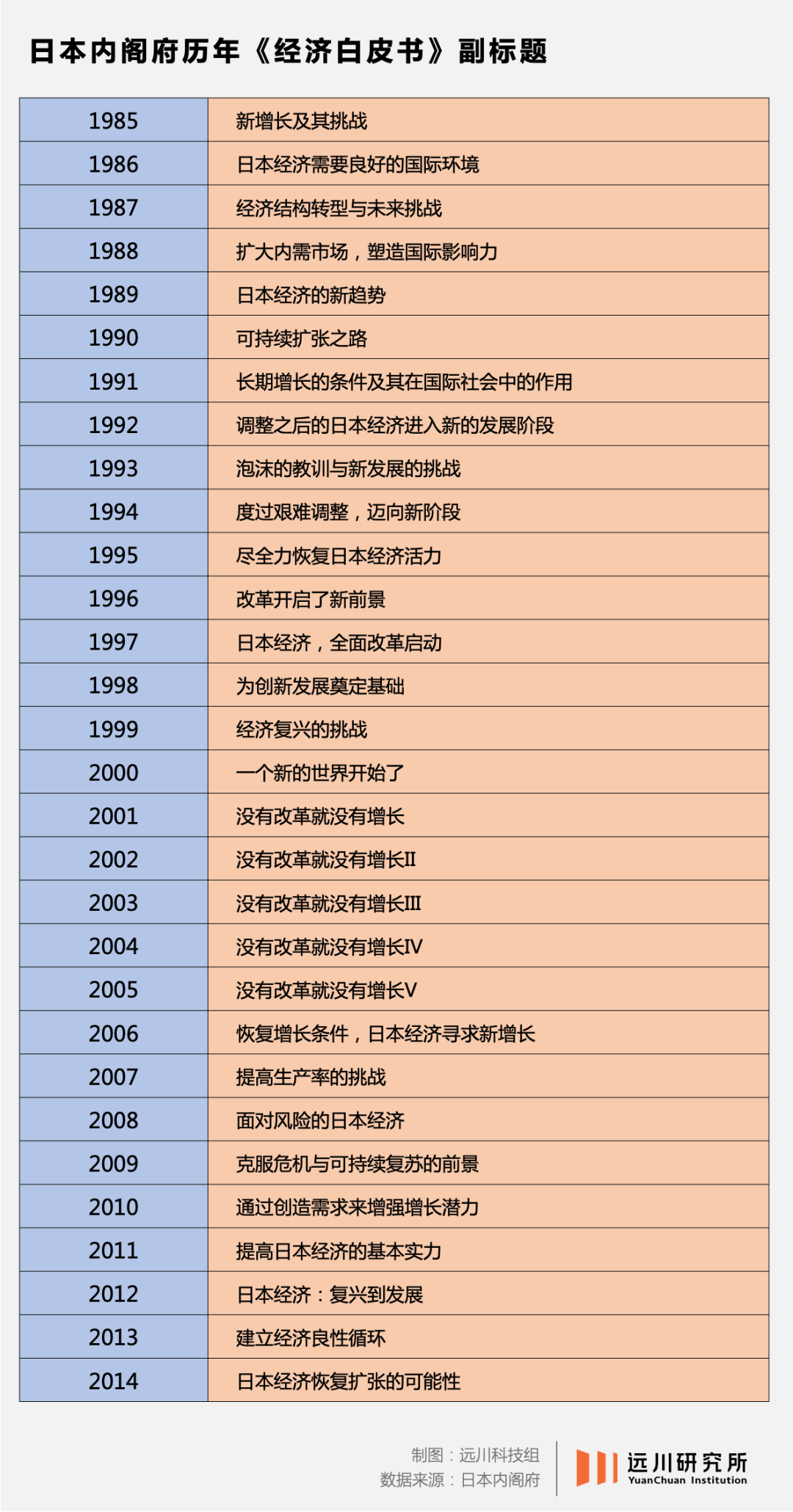

日本内阁府每年会发布一份《经济白皮书》,定位类似于中央经济工作会议报告,作用是对过往的经验和来年的展望做个定调。把每年白皮书的副标题组合在一起,就像一本书的目录一样,直观展示了一个经济体从意气风发到深陷泥淖的过程。

资产价格大幅下跌后,日本官方对此的定性还是“技术性调整”,直到1993年,白皮书才以“泡沫的教训”扭扭捏捏承认了衰退的存在。

此后二十年,日本内阁府用尽了各种修辞描绘对经济复兴的希望,都没能阻止从产业到社会的全面衰退。

日本官方并非没有人知道如何才能摆脱危机。1991年,日本现任首相岸田文雄的表叔,大藏省官僚出身的宫泽喜一提出,政府应该狠下心来,直接划一笔预算,处理80年代末的不良债权,但遭到了官方和金融业一致反对。

官方尚且如此,民众的反应可想而知。

率先感受到波动的是日本企业,1992年8月,日经指数跌破15000日元,意味着泡沫实质性的崩溃,企业纷纷缩减产能,压缩支出,限制员工加班。

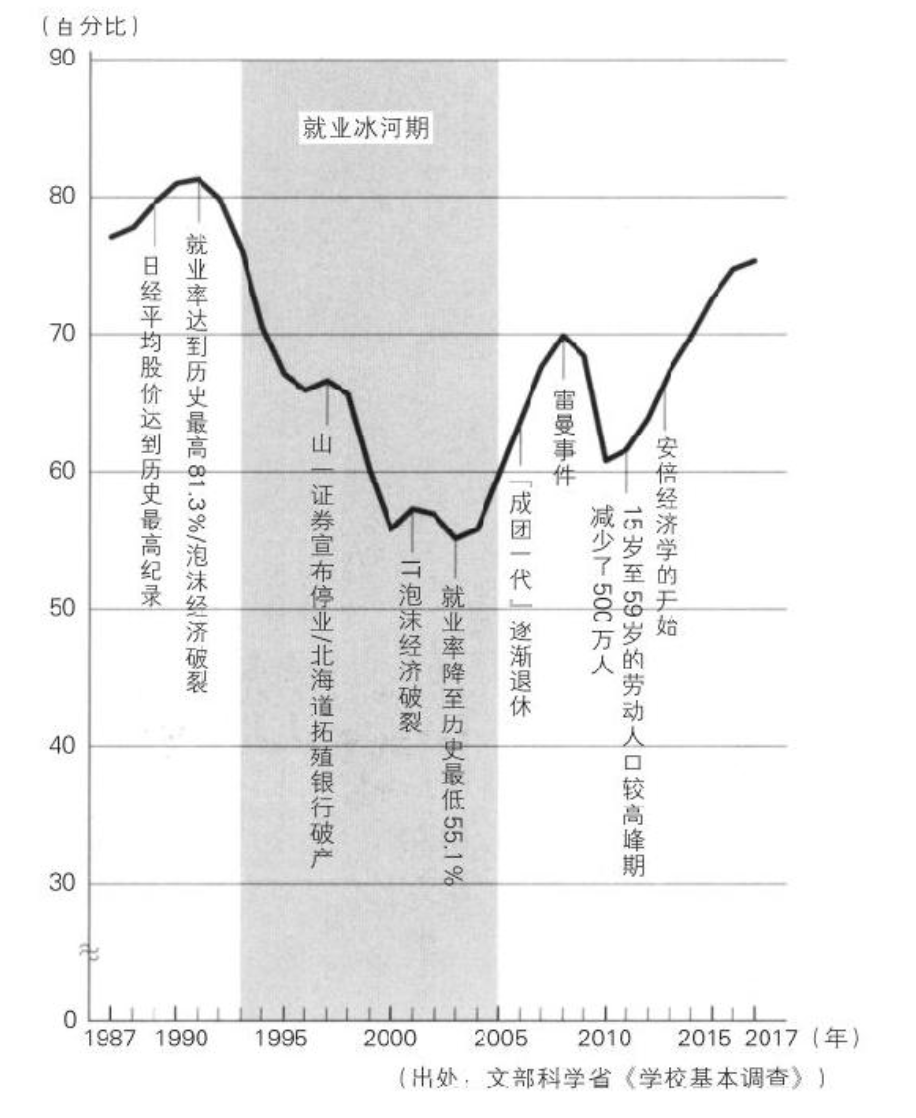

泡沫经济时期,加班费是日本工薪阶层的重要收入来源。收入锐减造成消费缩水,又迫使企业再度削减投资,收缩岗位,形成恶性循环,并创造了一个日本特有名词:就业冰河期。

就业冰河期指的是1993年到2005年,日本大学生就业率在这段时间从85%的高点一路下滑到55%,几乎每两个毕业生中就有一个找不到工作。

这批年轻人大多出生在1968-1977年的战后婴儿潮,童年成长在日本经济最繁荣的时代,目睹了丰田、索尼和东芝成为全球级企业,在西方一片“Japan as No.1”的恭维声中耳濡目染,结果毕业后跟史无前例的大衰退撞了个满怀。

《中年漂流》中将这群人称作“被国家抛弃的一代”,由于企业扩张意愿降低,大量劳动力成为“非正式雇员”。因为日本终身雇佣制的惯性,如果没能在毕业时当正式工,那么转正的几率会越来越小。

根据日本官方的调查,25岁的男性临时工在5年后成为正式工的几率,只有41.7%。

这本书的作者小林希美恰好毕业于就业率低谷的2000年,根据他自己的描述,他“向100家公司提交了简历,并接受了50家公司的面试,最终只收到一家大型金融公司的正式聘用通知[7]”。

但年轻人的就业问题并未得到日本政府足够的重视,其命运几乎全部交由毕业那年的经济形势。正如书中描述:

就业冰河期一代相信,只要努力,总会找到一份稳定的工作。然而现实并不尽如人意,他们的努力得不到认可,用人单位对他们的承诺一次又一次的落空。如此一来,他们对企业和社会产生了极大的不信任感,更丧失了努力的干劲。

等到2005年就业复苏,他们中最大的人已经35岁了,成为了代替和抛弃的对象,并在挣扎中渐渐老去。2010年后,日本官方才开始系统性审视当年的欠账,并揭示了大衰退带来的长期阵痛。日本总务省统计局在2017年公开了几组数据:

·35岁至39岁的男性劳动者,正式职员未婚率为24.7%,派遣职员和临时工的未婚率达为60.6%,打零工和兼职职员的未婚率则高达79.4%。

·女性第一份工作为正式职员的,有配偶的占70.9%;非正式职员有配偶的占比只有26.9%。

·第一份工作为正式职员的,有子女的占54.1%;非正式职员有子女的占比只有21.6%。

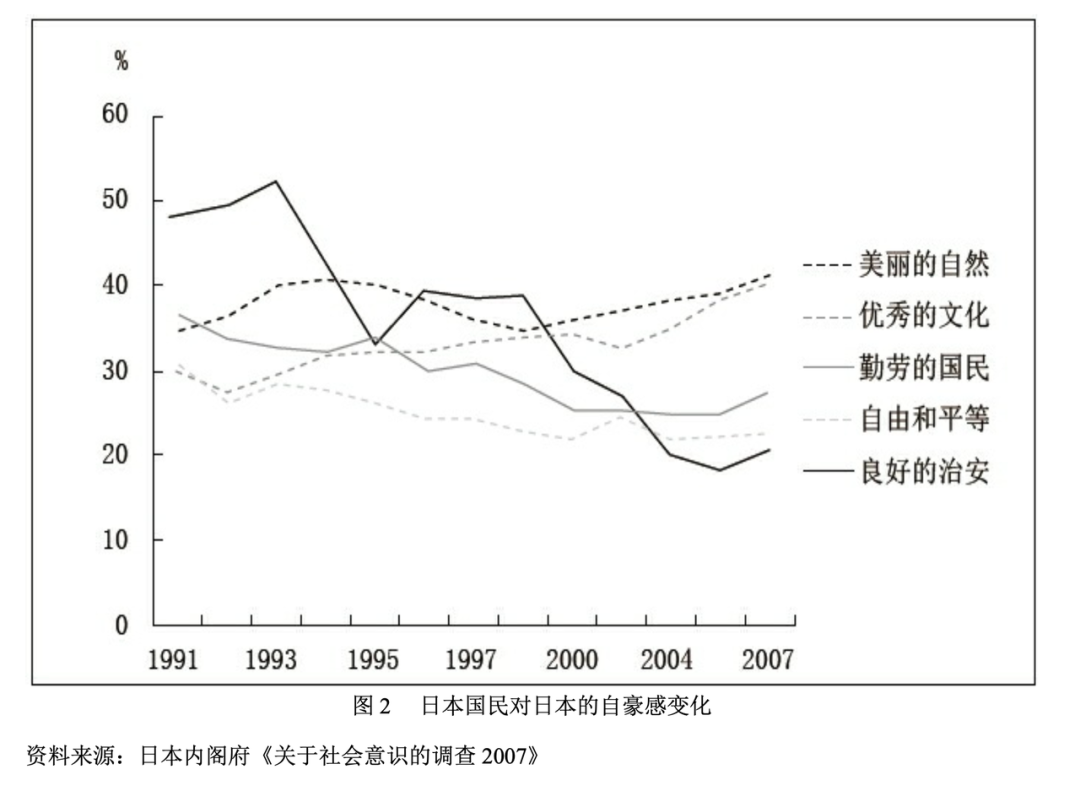

更深远的影响在于,长久的衰退改变了整个社会的精神面貌。日本国内的畅销书从宫泽理惠的全裸写真,变成了财商读物《富爸爸,穷爸爸》和励志鸡汤《脑内革命》,以及写婚外情的《失乐园》。

2000年之后,日本人喜欢看的是《穷忙族》《老后破产》等纪录片,连玩纯爱的坂元裕二都去写《最完美的离婚》了。

YouTube上有很多90年代可口可乐在日本拍摄的广告片,里面充满朝气的模特会给人一种强烈的错觉——这些人根本不像日本人。

三十年后,无论是产业结构还是社会风貌,日本都与90年代大相径庭。就业冰河期的一代则是最具体的注脚,他们亲历了战后经济腾飞,在“日本可以说不”的口号中推动了泡沫的形成,并在资产价格和债务规模的顶点摔了个鼻青脸肿,然后一躺平川。

历史的车轮碾压普通人,有的时候如晴空惊雷,但大多数情况下并不会出现震天的声响,而是像温水煮青蛙一样,今天一根棒子,明天一颗糖果,围拢的铁幕上总有透光的缝隙,让你总觉得事情没什么大不了,日子总能过下去。

但等多年之后暮然回首,普通人才会听到骨骼破裂的声响。

大梦方醒

如果一切可以重来,日本政府大概会在90年代深化改革,大刀阔斧地消灭僵尸银行,重塑经济活力,加大对新技术的扶持力度。

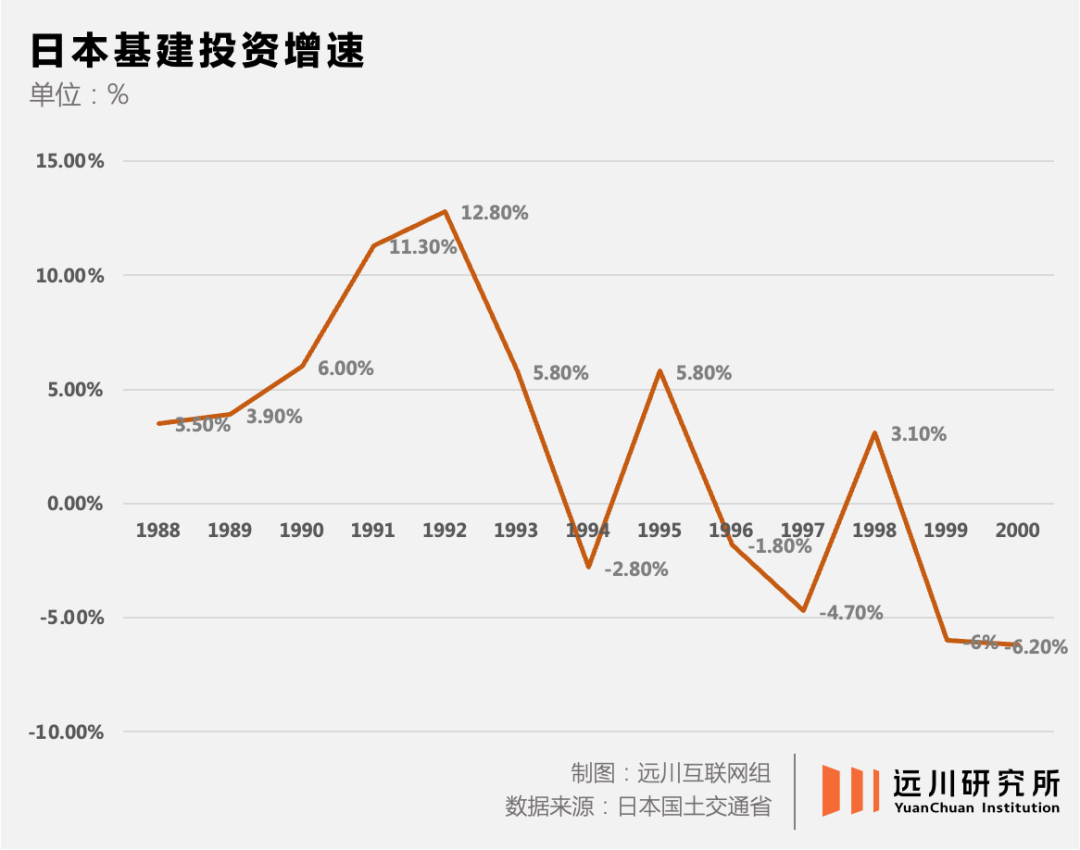

但在当时,日本的动作仍然温吞如水,总结下来就是一条:中央政府替居民和企业加杠杆,刺激经济。

人们总是惯性的认为,经济会快速复苏,社会会重整旗鼓。日本人也是这么想的,他们总以为自己身处黎明前的黑夜,在断断续续的裱糊中度过了十年,猛然发现夜幕才刚刚降临。

2000年后,日本逐渐走出衰退的梦魇,开始大踏步追赶,但为时已晚。

一个25岁的年轻人可以为爱情和理想义无反顾,今天撕上司明天炒老板。但一个35岁的中年人,往往有乱七八糟的牵绊,林林总总的负担,奋不顾身的少,如履薄冰的多。人们怀念青春,是因为对未来的憧憬和信心总会被时间稀释,继而彻底改变一个人。

对经济体而言,道理是一样的。1990年的日本还有很多东西可以失去,高速增长的年代可以毫无顾忌,步履蹒跚的时候,不惜一切代价就需要十倍百倍的底气。

一个人的一生有许多十年,但有的十年是禁不起挥霍的。

东亚经济体的发展有其共性,即借助教育普及来支撑工业化,通过劳动力优势扩大出口贸易,由产业政策引导产业升级。但往往也都会遭遇难以逆转的人口问题,内卷压抑的社会氛围,不断缩小的腾挪空间,积重难返的债务规模。

日本完成了经济的崛起,把一个战败国建设成了含金量极高的世界第二,也短暂地享受了“Japan as No.1”的赞誉,并在这种增长中产生了癫狂的快感,然后在一轮轮衰退中磨平了棱角,最终无奈地接受宿命,承认繁荣终将逝去。

他们用几十年的时间,完成跟宏大叙事的和解。

就维持衰退后的国民生活水准而言,日本已经做的够好了,但仍然不够。2021年底,耶鲁助理教授成田悠辅抛出“暴论”:要解决日本老龄化问题,只有老年人集体自决和切腹这一条路[13]。这一观点为他在社交媒体上赢得了数十万日本粉丝。

日本银行前行长白川方明完整的经历了日本的繁荣与衰退,2008年金融危机后,他在书中反思:

“日本政策决策者痛切感受到,至少在全球金融危机之前,其他国家根本没有从日本的经验中学到任何东西。我强烈地感受到,人类除非真正经历危机,否则很难将来自他人的教训作为前车之鉴[8]。”

总结前车之鉴很重要,在有限的时间里付诸行动也很重要。就像赵本山在1999年的春晚小品《昨天今天明天》上总结的那样:“我觉得我们俩现在生活好了,越来越老了,余下的时间也越来越少了,过去论天过,现在就应该论秒了。”

解决经济活力的根子问题,必须要拿出“论秒”的紧迫感出来。不是每个国家,都有那么多十年可以失去。