2024年的地缘形势可谓错综复杂,因为美国大选、俄乌战争、巴以冲突等都撞一块了,这些事件互相关联,可谓牵一发而动全身,为全球增添了很多不确定性。

近期中东局势持续发酵,以色列空袭伊朗领事馆,作为报复,伊朗从本土向以色列发射大量导弹和无人机,伊以冲突有一触即发之势。但这些只是表象,伊朗和以色列博弈的关键,在于拉法口岸得失。

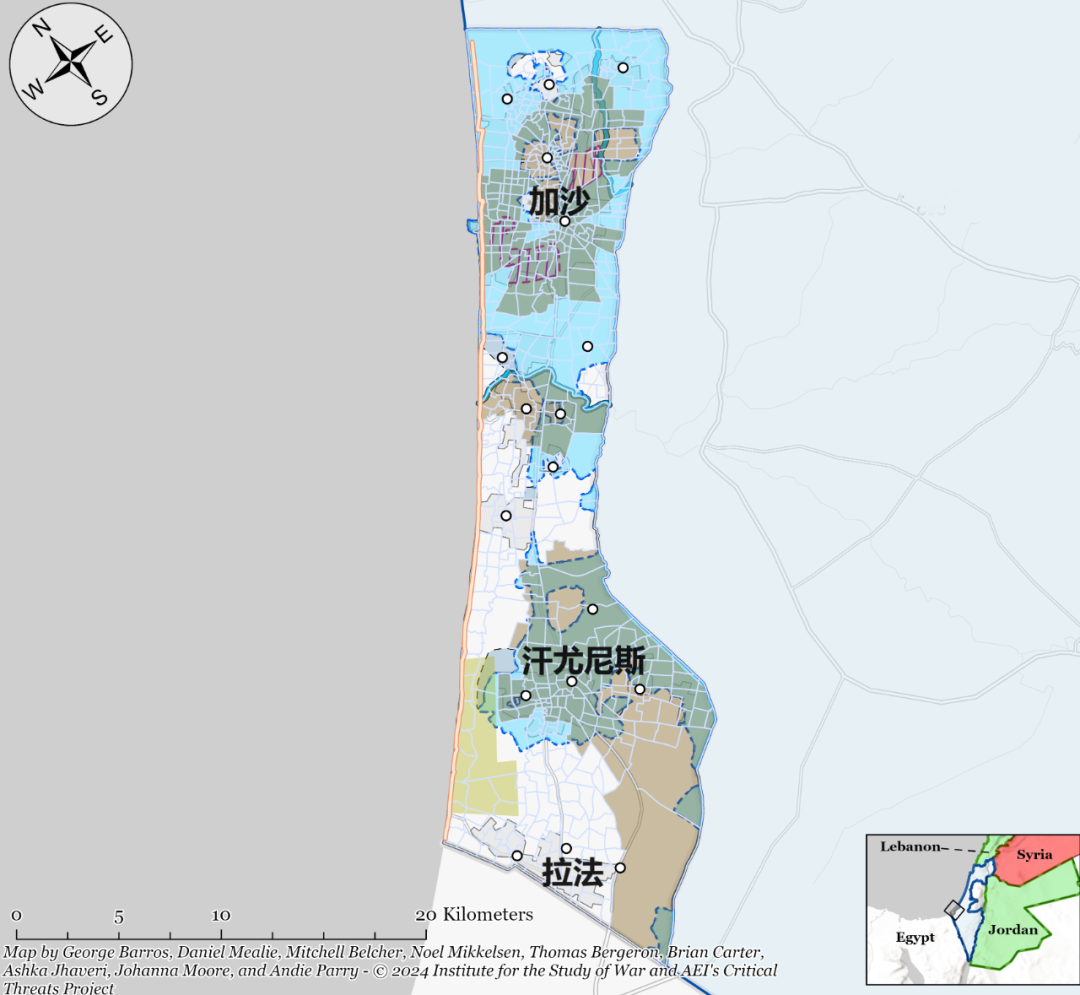

巴以冲突持续了五个多月,当前以色列基本控制了加沙北部和中部地区,仅剩南部的拉法口岸尚未攻克。战前哈马斯大约有3万兵力,共计24个营。如今大部分被击溃,仅剩最后4个营盘踞在拉法口岸。正因如此,以色列希望一鼓作气,对拉法发动强攻,彻底解决哈马斯的威胁。

然而拉法的情况很特殊。首先,拉法只有50平方公里,跟中国一个农村差不多大。自开战以来,三分之二的加沙平民都逃难至拉法地区,以至于拉法口岸聚集了150万难民,人口密度是上海的6倍。一旦以色列强攻拉法,必然会引起人道主义灾难,加沙平民伤亡数据可能会翻倍。

不仅如此,拉法口岸与埃及接壤。根据埃及评估,如果以色列进攻拉法,预计超过40万的难民将涌入埃及。这些奉行原教旨主义的难民与埃及的世俗化政策格格不入,可能会带来很多社会问题。作为应对,埃及一方面在边境修建新的围墙,防止难民涌入;另一方面埃及也发出警告:“如果以色列进攻拉法,埃及或考虑和以色列断交。”由于担心难民问题,大部分逊尼派国家也坚决反对以色列攻打拉法。

尽管西方世界长期偏袒以色列,但在进攻拉法的问题上,欧美持强烈反对态度。拜登多次施压要求以色列与哈马斯达成临时停火协议,否则将切断军事援助。拜登之所以这么做当然不是因为他有同情心,而是因为今年美国将迎来选举,中东局势恶化可能会拉高油价,拖累民主党选情。

目前的情况对以色列很棘手。如果进攻拉法,不仅会得罪其它中东国家,还会遭到欧美制裁,使以色列陷入外交孤立的境地。自开战来以色列动员了30万预备役,劳动力供应极度紧缺,经济出现负增长,民众产生厌战情绪。然而,如果放弃进攻拉法,会给哈马斯留下喘息之机,相当于之前几个月的仗白打了。因此以色列大概率会对拉法发动进攻,长痛不如短痛,彻底解决哈马斯的隐患,并切断加沙与外界联系。

以色列内部政局,也决定了其很难对外克制。去年10月以来,以色列成立了战时内阁,专门负责与哈马斯的战争。这个战时内阁由三个人拍板,分别是总理内塔尼亚胡、国防部长加兰特、反对派领袖甘茨。内塔尼亚胡属于右翼,加兰特和甘茨属于中左翼。在起初的几个月里,以色列各党派还算团结;但随着时间推移,以色列反对派开始筹划倒阁运动,试图让内塔尼亚胡下台。

去年内塔尼亚胡政府强行通过司法改革,已经得罪了大部分左翼选民。巴以冲突后,内塔尼亚胡的支持率更是岌岌可危。按照现有民调,如果以色列立即召开选举,内塔尼亚胡铁定要下台,这意味着内塔尼亚胡政治生命的终结。如果想避免这种情况出现,内塔尼亚胡必须做两件事,第一件是尽可能延长战争时间,以战时状态的名义阻止提前选举。第二件是彻底消灭哈马斯,以此作为政绩挽救自身支持率。

因此站在内塔尼亚胡政府的角度,它有足够强的动力进攻拉法地区,即便不能消灭哈马斯,也可以延长战争时间,避免被提前选下去。然而此举跟美国民主党的利益背离,中东局势越恶化,民主党的选情就越容易被拖累。

因此出现了一个很有趣的现象:拜登更支持以色列反对派甘茨,并希望以色列提前选举。作为温和派,甘茨上台更有利于中东局势缓和,避免油价失控。

特朗普全力支持以色列现任总理内塔尼亚胡。如果说新冠疫情是2020年美国大选的黑天鹅事件,巴以冲突则是2024年美国大选的关键变量。特朗普希望中东局势越乱越好,最好能把油价打上去,削弱拜登的支持率。

拉法局势不仅是以色列和美国之间的博弈,更是以色列和伊朗之间的较量,可谓牵一发而动全身。近期以色列和伊朗的矛盾,其背后的根源都是拉法问题。

对伊朗来说,拉法是其容忍底线。如果以色列进攻拉法,伊朗可能会加大干预力度,甚至向黎巴嫩、叙利亚派出地面部队,与以色列开展代理人战争。

除了以色列外,中东主要有两大阵营,一个是包括沙特、埃及等在内的逊尼派,另一个是由伊朗、也门、叙利亚等组成的什叶派。自去年巴以冲突以来,逊尼派国家虽然口头上谴责以色列,但实际上并未出太多力,因为逊尼派国家大多与美国交好,不愿为了巴以问题得罪美国。真正站在加沙这边的是什叶派国家,由伊朗牵头的“抵抗之弧”持续向哈马斯提供援助,并通过各种手段牵制以色列。

然而为了防止伊朗参战,美国特意向波斯湾派遣航母战斗群,这是一种威慑和警告:“如果伊朗进攻以色列,美国将袭击伊朗本土。”为了避免跟美国直接对抗,伊朗策划了“红海危机”,向也门胡塞武装提供导弹和无人机,支持其在曼德海峡拦截驶往以色列的商船。

伊朗这一策略拿捏恰到好处。红海拦截无需派出地面部队,也远离以色列本土,可以避免跟以色列发生直接对抗。“红海危机”虽然导致中欧航运价格暴涨,但对美国外贸影响很小,美国对此睁一只眼闭一只眼。什叶派阵营既收获了道义,又控制了冲突规模。

然而在拉法问题上,伊朗没有太多退路。哈马斯是伊朗耗费了几十年心血才扶持起来的,是用于制衡以色列的关键王牌。如果哈马斯被以色列消灭,伊朗会失去重要筹码。短期内以色列国际形象可能受损,但长期来看,如果以色列真的铲除哈马斯,那以色列与逊尼派国家实现关系正常化将再无障碍。假如有一天巴以达成“两国方案”,以色列与沙特和解,那中东的主要矛盾将从以色列—伊斯兰世界矛盾转换为逊尼派—什叶派矛盾,伊朗的外交环境会急剧恶化。

只要哈马斯存在一天,加沙问题就很难得到彻底解决,以色列和沙特关系正常化进程就会受到拖累。对伊朗来说,哈马斯在外交上可以起到四两拨千斤的作用,这枚关键棋子丢不得。

另一方面,去年的“阿克萨洪水”虽然是哈马斯实施,但幕后的策划者是伊朗,哈马斯为伊朗火中取栗,如今却面临生死存亡之境。如果伊朗坐视哈马斯灭亡,那伊朗在什叶派阵营的威望将一落千丈,以后大多数代理人都不会为伊朗卖命。这是伊朗不希望看到的结果,因此伊朗一定会干预拉法局势。能不能救助哈马斯是能力问题,干预与否是态度问题,这关系到外交信誉。

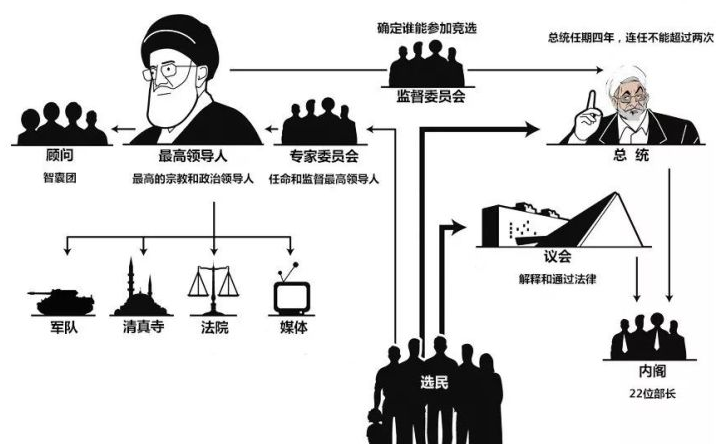

与以色列的情况类似,伊朗政局可谓波诡云谲。伊朗表面上是三权分立国家,有总统和议会,都由选举产生。但伊朗的权力掌握在宗教领袖、宪法监护委员会和专家委员会手中,内阁只是橡皮图章,只有执行权没有决策权。伊朗总统的权力,不仅取决于职务本身,更取决于宗教履历。比如平民出身的内贾德话语权明显不如教士家庭出身的莱希。事实上,伊朗的总统更大的作用是拿来背锅,宗教领袖必须维护光辉的形象,一切过错都可以推到总统身上。

1979年伊斯兰革命后,巴列维王朝被推翻,虽然旧的压迫阶级被打倒,但新的压迫阶级又站了起来。在霍梅尼的领导下,伊朗形成“教士与军队共治天下”的局面。伊朗最显赫的300个教士家族,通过成立基金会等方式,掌握全国60%的财富。由于不信任国防军,伊朗当局组建“伊斯兰革命卫队”,负责维持国内秩序。伊斯兰革命卫队用经商特权,垄断了石油等业务,光固定资产就高达上千亿美元。作为统治集团,教士负责控制精神,伊斯兰革命卫队负责控制肉体,在二者的配合下,伊朗政局长期维持稳定。

占社会人口比重大多数的平民自然对此不满,为了缓和内部矛盾,伊朗一度容忍代表平民利益的改革派参政议政。典型的人物是前任总统鲁哈尼,作为亲西方派,鲁哈尼在任期间与美国签署《伊核协议》,并致力解决经济滞涨问题。然而特朗普上台后,美国单方面退出《伊核协议》,鲁哈尼的努力付诸东流,威信一落千丈,很快就失了势。

随着伊朗政局变化,留给温和派的生存空间越来越小。2022年底,在美国的推动下,伊朗爆发群众运动,要求解决就业问题。哈梅内伊怀疑其背后有反对势力在推动,决定加大内部整顿力度。宗教领袖可以决定宪法监护委员会人选,宪法监护委员会不仅对任何议案都拥有否决权,还能决定总统和议员候选人的参选资格。今年3月,伊朗举行专家会议和议会选举,包括鲁哈尼在内的改革派成员被取消了竞选资格,彻底踢出政坛。从选举结果来看,如今伊朗无论是专家委员会还是议会,均由强硬派主导(这应该也是在为后哈梅内伊时代铺路,以防止未来选举出带有亲西方立场的领袖)。过去伊朗外交政策务实且灵活,但在换届之后,未来伊朗外交政策存在不确定性。

另一方面,由于哈梅内伊年事已高,其身体每况愈下,伊朗接班人问题也浮出水面。现任总统莱希被视为潜在接班人之一。莱希毕业于伊朗顶级学府——库姆神学院,是哈梅内伊的徒弟,且参加过伊斯兰革命,可谓根正苗红。拥有几十年的司法履历,擅长处理政务问题。然而莱希也有自己的缺点,那就是教阶不够。伊朗实施毛拉统治,宗教学者被划分为三个等级,分别是大阿亚图拉、阿亚图拉、霍贾特伊斯兰,理论上只有大阿亚图拉才能成为最高宗教领袖。然而莱希的教阶为第三级,与大阿亚图拉差了很多。

另一个候选人是哈梅内伊的次子穆杰塔巴。穆杰塔巴拥有丰富的宗教履历,且掌握伊斯兰革命卫队下属的民兵组织“巴斯基”,拥有一定兵权。然而伊朗宗教界没有子承父业的传统,如果哈梅内伊想扶持自己儿子上位,需要打破惯例。另一个问题在于哈梅内伊来自阿塞拜疆族,如果传位给儿子,意味着伊朗会长期被阿塞拜疆族统治,这对于占人口多数的波斯人是不太能接受的。

除此之外,霍梅尼家族也对争夺储君之位跃跃欲试。霍梅尼是伊朗伊斯兰共和国的缔造者,一手推翻了巴列维王朝,并带领伊朗人民打赢两伊战争,具有至高无上的威望,因此霍梅尼家族也被伊朗人称为“圣裔”。霍梅尼的孙子哈桑精通伊斯兰教义,是伊朗为数不多的大阿亚图拉,具备担任最高宗教领袖的资格。然而哈桑的劣势在于缺乏治国经验,而且哈梅内伊表面上尊重霍梅尼家族,实际上则暗中打压,限制其染指政坛。

如果哈梅内伊死亡,无论是否指定继承人,都需要从内部推选最高宗教领袖。宪法监护委员会负责提名,由专家委员会议选举产生。不过最终的人选,还需要得到伊斯兰革命卫队认可。今年伊朗选举后,虽然改革派被踢出政坛,但专家委员会充斥大量不同派系,可谓鱼龙混杂。当前伊朗各方势力都有意角逐储君之位,内部暗流涌动。不过不管最终谁上台,伊朗应该都会延续政教合一的模式,毕竟这个是统治集团的共识。

因此拉法局势乃至巴以冲突和伊朗政局高度关联。斗争的劣势方往往试图通过对外强硬来获得内部翻盘的机会。巴以冲突正好提供了这样一个契机,未来中东局势的不可控因素可能会增多。

无论是基于外交原因还是内政原因,在拉法问题上,伊朗对以色列一定会持强硬态度。事实上,过去几十年以色列经常空袭伊朗,去年春节期间以色列甚至对伊朗核设施发动空袭,然而当时伊朗选择克制,主要是不想得罪以色列背后的美国。这次领事馆空袭事件,伊朗之所以要高调报复,目的是为了围魏救赵,牵制以色列战略精力,延缓其进攻拉法的时间。

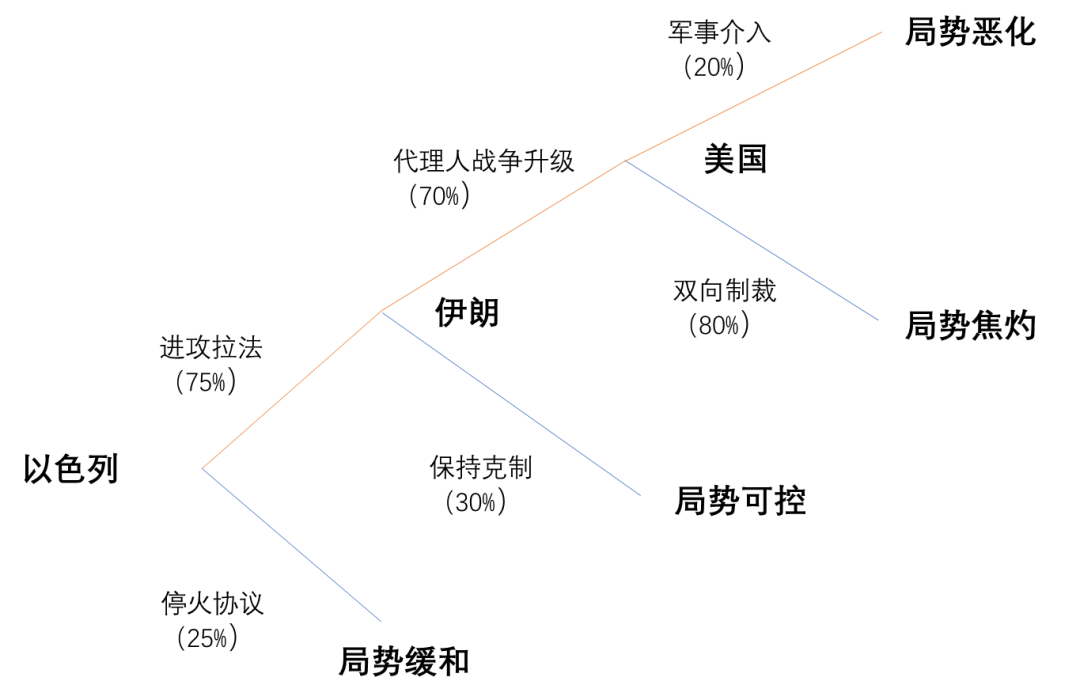

在拉法问题上,以色列和伊朗都没有退路。如果以色列选择罢兵,就会失去铲除哈马斯威胁的宝贵机遇,之前5个月的努力付诸东流。如果伊朗选择妥协,坐视哈马斯灭亡,那以色列和逊尼派国家和解将再无障碍,伊朗迟早会陷入外交孤立。不仅如此,以色列和伊朗复杂的内政局势,使双方都没有太多退让空间。

对内塔尼亚胡政府来说,伊以冲突未必是坏事,他能名正言顺地延长战时状态,并向西方社会博取同情。对伊朗来说,拉法是其容忍底线,但伊朗也不希望跟美国发生全面对抗。伊朗脆弱的社会结构,决定其很难承担大规模战争带来的后果。伊朗需要在干预拉法局势和稳定美伊关系之间做平衡。

如果说之前的巴以冲突,伊朗的干预手段是策划胡赛武装制造“红海危机”,聚焦点是海上。如果以色列进攻拉法,伊朗的干预手段可能会升级,战场主体从海洋转移到陆地。为了避免与美国开战,伊朗可能会采取代理人战争的模式,扶持黎巴嫩真主党/叙利亚政府军/伊拉克民兵组织对以色列发动袭击。

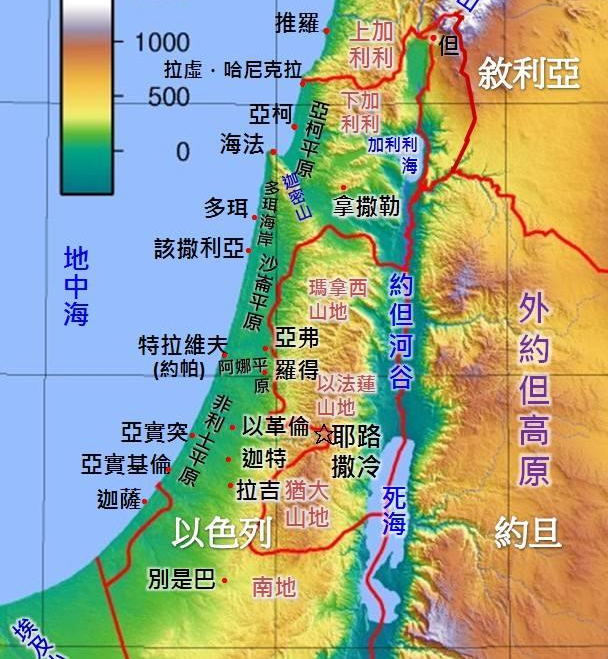

这三个代理人里面,黎巴嫩真主党是最合适的。叙利亚长期处于内战,叙利亚政府军常年忙于平叛,分兵乏术。如果叙利亚尝试收复戈兰高地,在没有制空权的情况下,在以军面前很难占到便宜。伊拉克和以色列不接壤,伊拉克民兵组织对巴以局势的干预能力有限。相比之下,黎巴嫩真主党拥有7万人马和超过30万枚的火箭弹库存,实力不俗,能威胁以色列北部大城市。

假如以色列强攻拉法,伊朗可能会向黎巴嫩派出地面部队,以志愿军的形式加入真主党的部队,联手对以色列北部发动进攻。如果以色列想保障北部安全,只能从前线抽调主力部队,届时拉法的哈马斯守军面临的压力会减轻很多。

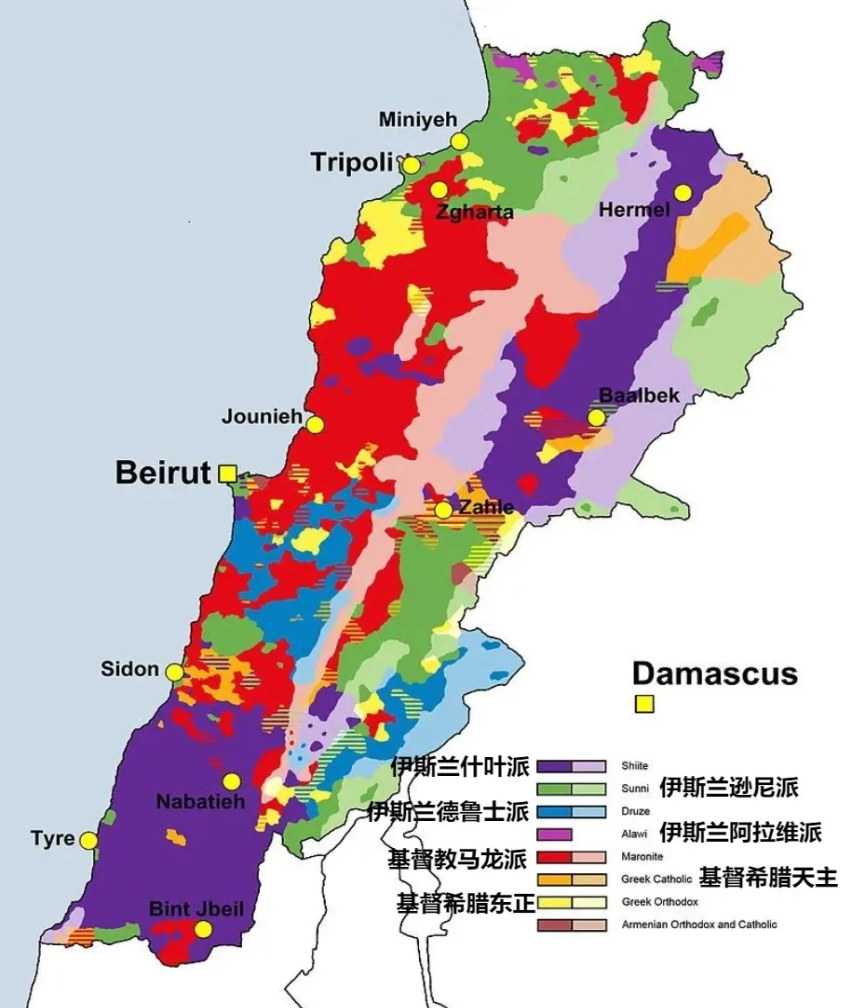

然而对伊朗来说,动用真主党是把双刃剑。黎巴嫩曾经由信仰基督教的阿拉伯人统治,奉行亲西方的政策,一度成为中东最开放的国家。不过由于境内有40%的穆斯林,作为安抚,黎巴嫩规定总统由基督教马龙派担任,总理由逊尼派担任,议长由什叶派担任,形成微妙平衡。然而冷战时期,由于同情巴勒斯坦,黎巴嫩接收了几十万巴勒斯坦难民,一举改变其国内人口结构。随之而来的还有巴解组织游击队,在站稳脚跟后,巴解组织联合黎巴嫩境内其它穆斯林,试图推翻由基督徒主导的黎巴嫩政府,最终引起长达15年的黎巴嫩内战,以色列、叙利亚等国纷纷介入,富饶的黎巴嫩沦为废墟。

战后,黎巴嫩形成三大派系,分别是代表基督教马龙派的长枪党,其背后的支持者是法国;代表逊尼派的未来阵线,其背后的支持者是沙特;代表什叶派的真主党,其背后支持者是伊朗。黎巴嫩表面上是统一的国家,但真主党控制的南部地区却形成“国中之国”,与其它政党不同,真主党手里掌握独立的军队。所谓的“黎以冲突”,更多是真主党和以色列之间的战争,政府军基本不会参与。

伊朗如果想动用真主党这张牌,需要冒一定风险。一旦引起新一轮“黎以战争”,导致以色列入侵黎巴嫩南部,那真主党可能会遭到削弱。如果没有足够的军事实力作为支撑,未来真主党在黎巴嫩政坛的地位将岌岌可危,甚至沦为二流政党,这是伊朗不愿意看到的。

伊以问题的演变也取决于美国的态度。今年全球最重要的事件是美国大选,无论是俄乌战争还是中东局势,都跟美国大选有牵连。拜登自上台以来就在推动“撤出中东”战略,陆续从阿富汗等地撤军。拜登也不希望中东局势恶化,以免油价冲高拖累自身选情。在巴以问题上,拜登长期奉行“双向威慑”战略,一方面警告以色列不得进攻拉法,另一方面承诺美国将“保卫”以色列不受伊朗侵犯。

美国和伊朗的博弈属于“麻杆打狼两头怕”。拜登政府不希望跟伊朗爆发正面冲突,但又不得不履行对以色列的军事义务,属于被拖下水的一方。伊朗也不愿意跟美国撕破脸,伊朗在美国大选上的立场和俄罗斯截然不同。俄罗斯希望特朗普上台,因为特朗普亲俄反中;伊朗则希望拜登连任,因为特朗普对伊朗持强硬态度,特朗普上台伊朗的日子只会更不好过。然而拉法是伊朗容忍底线,一旦以色列发动强攻,伊朗也只能硬着头皮介入。

总之,2024年的地缘形势错综复杂。美国大选、俄乌战争、中东局势互相关联,不可控因素明显增多。如果下半年朝韩问题也发酵的话,冷战后的大国协调机制将面临严重考验。