在当代世界经济的舞台上,国企始终是一个充满争议的存在。

许多人误以为国企是社会主义的“专属标签”,却不知一众资本主义国家不仅拥有国企,部分国家的国企规模、资产体量还曾一度位居世界前列。

从法国遍布能源、交通、金融领域的国营巨头,到德国政府通过特殊股权设计掌控关键企业,资本主义国家对国企的探索从未停止。

然而,土耳其的国企从工业化支柱沦为私有化的“提款机”,阿根廷的国有石油公司在国有与私有之间反复摇摆,印度的“战略撤资”看似稳健却难掩经济结构性困境。

这背后,藏着一个深刻的政治经济学命题:社会主义制度下的国企是保障国家稳定、人民利益的“压舱石”,但当资本主义国家试图借用这种“社会主义方法”来解决自身问题时,却终究难逃失败的命运——因为社会主义的药方,治不了资本主义以资本为核心的先天病根。

一、资本主义国家的国企:借来的“工具”,难改的“本质”

国企并非社会主义的专利,资本主义国家在不同历史阶段都曾大规模推行过国有化。

其核心诉求始终是:在不改变资本主导的制度的前提下,通过国家掌控关键产业,应对经济危机、保障公共利益、维护资本长期稳定。

但历史反复证明,资本主义制度下的国企,终究是服务于资本逻辑的“临时工具”,而非以人民为中心的“制度基石”。

(一)法国:国有化与私有化的循环魔咒

法国是资本主义国家中国企实践最具代表性的样本。这个被称为“资本主义中的社会主义”的国家,其国企的兴衰史,就是资本主义制度下国企命运的缩影。

20世纪30年代的经济大萧条,让法国脆弱的私人资本体系濒临崩溃。面对工厂倒闭、失业率飙升和日益加剧的战争威胁,法国政府意识到,仅靠市场自发调节无法集中资源应对危机。

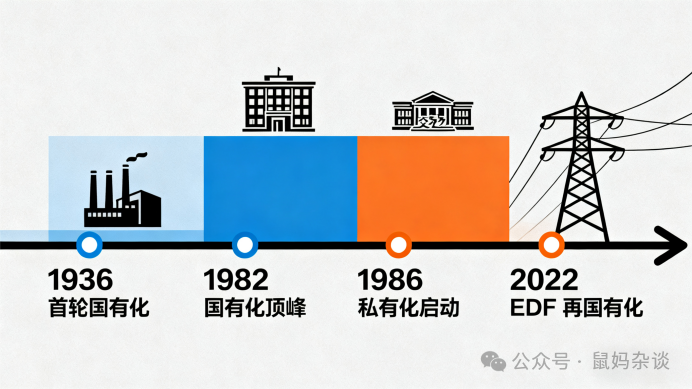

1936年,人民阵线政府率先启动国有化进程,将铁路、航空、海运等关键交通领域收归国有,成立法国国营铁路公司(SNCF),并对法兰西银行实行国有化——这是法国现代国企体系的起点。此时的国企,被赋予了“稳定经济、备战应急”的使命,本质上是资本为了自保,默许国家介入经济的一种妥协。

二战结束后,法国经济满目疮痍,私人资本无力承担重建重任。戴高乐政府推行了规模更大的国有化运动:因战时与纳粹合作而声名扫地的雷诺汽车公司被直接没收国有;法国电力公司(EDF)、法国煤炭煤气公司等能源巨头,四大商业银行及34家保险公司等金融核心,尽数被国家掌控。

到1946年,法国国家直接或间接控制的企业已覆盖能源、金融、重工业等命脉领域,国有经济在国民经济中的占比大幅提升。这一阶段的国有化,看似是“社会主义式”的制度设计,实则是资本主义在特殊时期的生存策略——通过国家力量修复资本赖以生存的工业和金融体系。

20世纪70年代石油危机后,法国经济陷入“滞胀”,私人资本盈利能力下降,社会矛盾加剧。

社会党总统密特朗上台后,提出“法国式社会主义”口号,推行了法国历史上范围最广的国有化:五大工业集团、两家金融公司以及几乎所有吸储额超10亿法郎的大型银行,全部被收归国有。

到1982年,国家控制的企业数量达到4300家,国有工业企业的营业额占比飙升至40%。密特朗的初衷,是想通过加强国家干预,兼顾资本主义的效率与社会主义的公平——既让资本保持盈利,又通过国企缓解贫富差距。但这一尝试从一开始就陷入矛盾:在资本主义制度下,国企必须兼顾“为资本服务”和“为公众服务”双重目标,而当两者冲突时,资本利益始终是优先选项。

大规模国有化很快暴露出弊端:国企沦为官僚主义的温床,效率低下、亏损严重。

到1993年,法国国有企业亏损总额高达400亿法郎,政府每年需投入巨额财政补贴,这让资本阶层不堪重负。与此同时,英美新自由主义思潮兴起,强调“市场至上”“减少政府干预”,为资本反对国有化提供了理论依据。

1986年,右翼政府总理希拉克推动出台《私有化法案》,计划对65家大型国有工业集团和银行进行私有化,标志着法国国企从“扩张”转向“收缩”。

值得注意的是,法国的私有化并非“全盘放弃”。在电力、铁路、公共服务等自然垄断和国家安全领域,国家仍保持着控制权——通过组建“稳定股东集团”、设置“黄金股”等方式,保留对重大事项的否决权。

2004年成立的国家参股局(APE),更是以“专业化、市场化”的名义,统一管理国家在各类企业中的股权,本质上是让国企更好地服务于资本的长期利益。

2008年全球金融危机后,法国政府出手救助银行和法航等关键企业;

2022年,更是斥资近百亿欧元将部分私有化的法国电力公司(EDF)完全国有化,以保障能源安全和核电新建计划。

法国的案例清晰地表明:资本主义国家的国企,始终是资本逻辑的“调节工具”——经济危机时,国家通过国有化挽救资本;经济稳定时,资本通过私有化收割国有资产;战略安全受威胁时,再通过国有化掌控命脉。

这种“国有化—私有化”的循环,与社会主义制度下国企“定盘星”的定位有着本质区别:前者是为了维护资本的长期统治,后者是为了保障人民的根本利益。

(二)德国:股权控制下的“隐性国有化”

德国的国企实践,走了一条与法国不同的道路,但本质同样是资本主导下的“有限干预”。与法国大规模直接国有化不同,德国政府更倾向于通过“少量持股+特殊法律”的方式,在关键企业中保持影响力,以维护资本和国家的长期利益。

二战后,联邦德国推行“社会市场经济”模式,既强调市场自由,又主张国家适度干预。在能源、交通、电信、公共服务等领域,德国各级政府通过直接持股、间接参股等方式,掌控了一批核心企业。

例如,德国铁路公司(DB)、德国邮政敦豪集团(DPDHL)的股权由联邦政府持有;各州政府则掌控着当地的公用事业公司、教育机构和医疗企业。

更具代表性的是德国的“黄金股”制度和“一票否决权”设计。即使政府在企业中的持股比例仅为1%,也能对企业的重大决策(如并购、资产出售、战略转型)行使否决权。这种制度设计,让德国政府能够在不直接干预企业日常经营的前提下,确保关键企业的发展方向符合资本和国家的整体利益。

例如,当绿党推动“去工业化”政策,导致德国制造业成本飙升时,许多德国企业选择将工厂迁至江苏太仓,却不敢轻易放弃德国本土的核心资产——因为政府的“一票否决权”让它们无法脱离国家的掌控范围。

德国的国企实践,再次印证了资本主义国家国企的本质:它不是为了实现社会公平,而是为了保障资本的长期竞争力。

政府通过有限的国有化,避免关键产业被外国资本垄断,维护国内资本的生存空间;同时又通过市场机制,让国企保持一定的效率,为资本创造利润。