【11月22日,中国工程院公布2019年院士增选结果。本次增选共有29位外籍专家当选为中国工程院外籍院士,瑞典乌普萨拉大学动物遗传学教授雷夫·安德森(Leif Andersson)是其中之一。观察者网就其当选过程以及他的学术经历,采访了安德森教授。】

观察者网:首先恭喜您当选2019年中国工程院(CAE)外籍院士。可否透露一下此次当选的更多细节,以及研究团队的反应和您的心情等等?

安德森:当选中国工程院外籍院士是我一生无上的荣耀,这意味着我的研究成果在世界范围内产生了影响。在当选结果出来之后,瑞典这边的团队反应很平静,祝贺和恭喜主要来自当时在瑞典和我合作过的中国博士后们,现在他们在中国也成为一线科学家了,另外还有其他的中国同行。当然原因很简单,中国的研究者们更关注此次当选的结果,而且他们和中国工程院的联系要比我这边瑞典乌普萨拉的实验室更紧密。

观察者网:2011年之后,因为您在动物遗传学方面的一系列前沿研究,获得了很多国际科技类的大奖,您之前和中国同行们的合作情况如何?如何评价他们在动物功能基因组学上的研究进展?

安德森:最近几年我和一些中国同行合作发表了很多论文。很明显,中国科学界有着巨大的潜力,动物遗传学在中国能成为未来全球一流领先的学科,因为你们有着良好的研究资源和人才梯队建设。

雷夫·安德森教授(后排右三)的研究团队(@乌普萨拉大学官网)

观察者网:我在乌普萨拉大学教职工的个人介绍页面上读了相关资料,其中提到成为一名科学家根本不是你父母对您的期待。那么父母当时期待您未来的职业是什么,您又是如何走上科学之路,尤其是进入到驯养动物遗传研究这个领域的?

安德森:这个说来就话长了,这和过去一百年的瑞典史有一些关系。要知道,20世纪初的瑞典依然是个比较贫穷的国家,我父母分别出生于1927年和1930年,按照现在的标准,他们都是文盲,两个人加起来受教育的时间才只有6年。我父亲13岁的时候就辍学出来工作了。所以我的家庭毫无学术传统。但是后来瑞典在教育领域投入巨大,我抓住了瑞典教育腾飞的机会。我是整个安德森家族第一个读高中的,并且一路读了大学,而且成了博士。

从小我就喜欢生物学,记得5岁那年的冬天,我隔着窗户观察了一种鸟,叫冠山雀,它停在院子里的观鸟台上,我觉得非常好玩,因为这种鸟一般看不太到,整个人很兴奋,所以对动物研究产生了最初的兴趣。

与冠山雀(crested tit)的接触激让年幼的安德森感到很兴奋

我同龄的孩子热爱体育的很多,尤其是足球。小时候我也喜欢踢足球,直到我读到了《寂静的春天》(Silent Spring),这让我进一步有了学生物的动力。我12岁那年就发起成立过一个生物学小组。高中时代我们那个生物小组还研究过波罗的海和北极地带的鲱鱼。

当时我最初的想法是,大学一毕业就出来找一份和自然保护有关的工作。但是1980年代的瑞典,整个社会风气发生了一些变化,生物环保类的工作急剧减少,我实在是没办法,“被迫”去读了一个博士。

我本科是在瑞典农业大学(Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU)度过的,找不到工作的时候,偶然看到SLU招聘一个助理研究员,要给4000匹马采集血样做一个基因数据库,我的科研之路就是这样起步的。当然了,事后来看,读一个博士对我的学术之路是个最好的选择。

观察者网:在你学术生涯起步的时候,您面临着一个很棘手的问题。涉及到家养动物的策略性研究(strategic research),瑞典学术大环境和欧盟比相差很多,是什么原因导致了这种现象?在您几十年坚持不懈的学术定力下,现在瑞典的相关学术局面是否改善了很多?

安德森:我的头衔是生物学家,但是在瑞典农业大学学的是家养动物学(domestic animals)。当我最初拿到一个学术研究项目的时候,我问的一个基本问题是“一个野生动物变成了驯化的家养动物,这个过程是怎么形成的?是不是基因方面发生了什么变化?”所以我把研究的重点放在了驯化动物的基因变化上。

但很遗憾的是,我的研究方案递交上去之后,一下子踩空了。农业大学的学术委员会否定了我的研究方案,认为这不属于基础研究(basic research),因为我的研究对象是家养驯化动物。当时瑞典的生物基因研究的侧重点是老鼠、真菌酵母和果蝇,而不是马和猪。

安德森教授和他用来做基因研究的马(@乌普萨拉大学官网)

但是从农业的角度看,我的研究反而又太过于基础了——换言之,我的研究对象在生物学上太不基础,而在农业上又太基础,因此,我没有拿到农业大学的科研启动资金,眼看着就要放弃了。

真正拯救我学术生涯的是欧盟的农业科研团队,因为欧盟对农业的重视程度远高于瑞典。所以我利用了欧盟对农业和家畜研究的支持力度,拿到了科研项目资金。经过几十年的努力,证明我的研究方向还是很正确的,出了很多学术成果。

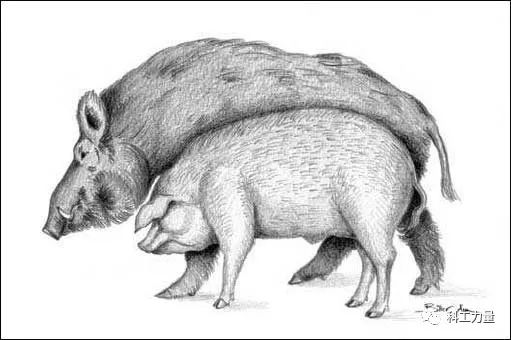

观察者网:作为一个文科生,读了您发表的一些学术论文,依然感觉受益匪浅。比如您在400万年前东南亚的野猪身上发现了家猪的基因组源,而且证明野猪驯化的过程是在欧洲和东亚大陆各个地区独立展开的。可不可以说,您的研究方向和人类学和考古学都有紧密联系?可以通过动物驯化的过程追寻人类迁移的历程?

安德森:人类在地球上属于比较“后发”的物种,在人类出现之前,野猪作为一个物种,当然也已经有了自身的进化史。

家猪驯化的过程不超过一万年。而且很显然是人类在开疆辟土拓展生存空间的时候,把野猪作为了主要的驯化目标之一。所以你说的也有道理,野生动物被驯化的过程其实本身也是人类自身发展的过程。比如说,最近我研究发现,在澳大利亚西北部有一群野猪体内发现了亚洲猪的血缘,这说明在欧洲人征服澳洲大陆之前,亚洲大陆和澳洲就有人类迁徙的痕迹了。

观察者网:您的研究简介显示整个研究团队曾经长期缺钱,受限于资金不足。直到2012年您获得了“瓦伦堡学者”(Wallenberg Scholar)这个头衔,收到了瓦伦堡基金会的大量资助,才实现了学术的“财务自由”。您可否具体阐述一下瓦伦堡基金会对您来说有多重要?对瓦伦堡家族这个历史悠久的瑞典巨富家族,您的评价如何?

安德森:我非常感激瓦伦堡家族对我的学术资助,而且过去100多年来,这个家族对瑞典的基础学术研究贡献颇多。资本家们的本性就是逐利、自私和贪婪,为了最大化利润不择手段。瓦伦堡家族确实是一群资本家,但我要说他们是资本家中比较好的那一批,他们把自己的公司管理地井井有条,并且限制在一定规模之内,而且把商业上的一部分盈利无偿拿出来资助瑞典的科学事业,不知道有多少瑞典科学家受到过瓦伦堡家族的资助。我非常感谢过去十年来瓦伦堡基金会对我的鼓励和赞助。

瓦伦堡基金的创立者:科努特·阿伽松·瓦伦堡和妻子爱丽丝·瓦伦堡。神秘的瑞典巨富瓦伦堡家族一直恪守家族信条:存在,但不可见

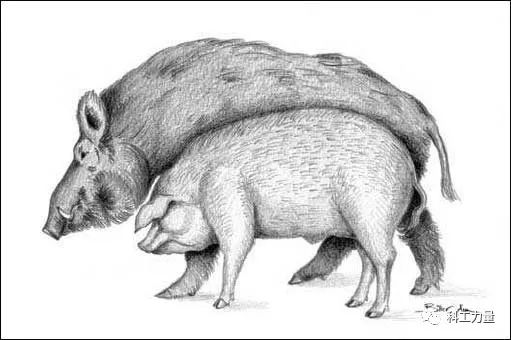

观察者网:您有一项很显著的研究成果,通过对家猪基因的测定,发现家猪的肌肉群的变化情况,这个直接关系到家猪品种的筛选和猪肉的产出。在农业和畜牧业领域,家猪肉质的产出是个热点话题,可不可以说您的研究很多时候可以和商业上的应用联系起来?

安德森:这个问题很好,的确是这样的。我们研究团队的已经把成果拓展到了家养动物的种群筛选产业上来了。举一个例子,有一个基因变化工程叫PRKAG3,我们对家猪PRKAG3基因与肉质性状做了相关性分析,觉得大有可为,因为在2000年这个项目一开始的时候,就发现家猪的肉质质量差和这个基因有关系。

我们诊断出了相关基因变化的状况,并且给出了解决方案。另外一个例子是基因IGF2,通过对IGF2的研究,我们可以让单位个体的猪增长4%的肉,并且产出的脂肪肥肉更少。

而且我们发现,我们研究的这批猪的基因工程,可以基本适用于欧洲大多数国家的家养猪,所以实践应用的频率已经很高了。并且我们的研究小组断定,这个基因工程还可以适用于中国的家猪,提高肉质的同时还可以增加肉量。

基因改良后的肉猪,体型健硕,肉量多而且肥肉少(@英国太阳报)

而且多年的实践之后,经过紧密的追踪观察,还没有发现一例猪出现严重的健康问题,说明这个办法完全是可行的。

观察者网:最后一个问题可能和您目前的研究领域不是很相关。中国目前正在开展大熊猫野化项目,并且已经向野外放归了一批。您对这个项目有没有兴趣?如果有机会的话,会不会有想法加入进来?

安德森:如果这个野外放养计划涉及到大熊猫的基因问题的话,我当然会很乐意贡献自己一点微薄的力量。目前来看,这个项目更多涉及到的是动物行为学和生态学。个人来讲,我是很喜欢看到大熊猫被放归到野外的,因为我喜欢大自然,而且从小就是大熊猫的超级粉丝。