在强有力的措施作用之下,新冠疫情的防控工作在全国范围内取得了初步成效。然而,令人意外的是,在国际上反应最快、最早开始支持中国防疫工作的日本,作为人均医疗资源丰富的发达经济体,却频频传来令人担忧的消息。首先是各地纷纷出现感染路径不明的患者;接着,停靠横滨的钻石公主号出现大范围感染,并有参与一线防疫工作的医生举报防疫工作一片混乱,甚至不如非洲最欠发达地区;近期又发现很多人根本没有经过诊断就自行下船离开的情况;确诊病例不断增多,以至于很多西方国家开始研究从日本集中撤侨。与东京街头大量尚未佩戴口罩的日本人相比,在日华人普遍表现出了相当的忧虑。那么,日本社会为什么会如此“怠慢”此次防疫工作呢?

实际上,日本社会并没有特别“怠慢”这次疫情,而是一贯“怠慢”自然灾害。这里面有若干地理、历史、文化,以及制度原因。

首先,日本是一个多火山地震的国家,即使在很多人口较密集的地区,有感地震的频率也经常达到平均每个月一次以上。除此以外,台风、海啸等自然灾害也相当频繁。有如此多自然灾害,却偏偏又是一个四面环海的岛国,可以说经常给人造成逃也无处可逃,逃到哪里都是一样的感觉。这就导致日本人面对自然中的不可抗力往往有一种“信命”的态度。现代日本仍然是一个迷信普遍存在的国家,每一幢房子奠基的时候几乎都要请祭祀做法式来驱邪,以至于房产公司往往是提供附带法式服务的。这种迷信的程度影响范围相当之广。连安装空调这种简单的工作,因为需要“动土”,电器公司也会拿出黄历来指明所谓“黄道吉日”。这就难怪近期的街头采访显示,即使完全清楚病毒的危害性和传染性,仍然有很多人不屑于佩戴口罩并声称:“要得病的人怎样都会得上,不得的人怎样都不会得。”

其次,日本是一个分权传统深厚的国家,并不适应中央集权。与受中国影响深厚而早就形成中央集权的其它东亚国家不同,现代日本地理范围内的政权绝大多数时间,不是以分散的邦国形式存在,就是以传统意义上的封建形式存在。与中央集权历史悠久的中国形成鲜明对比。这种政权组织形式,更像中世纪的欧洲,臣民附属于领主,领主只对上一级领主负责,而几乎无需对国家最高级统治者负责。这一特点从其防御工事上也可以略见一斑:与中国宏大的城市防御工事和全域的集体防御不同,日本的防御工事主要集中在领主居住的城堡(如天守阁)周围,防御责任也主要落在常驻城堡的少数精锐部队身上。这一次疫情爆发以后,日本政府没有从整体上限制全体中国人往来日本的通行自由,而是针对湖北地区,随后扩展到浙江地区,虽然有降低损失的利益考量,但在一定程度上也反映出日本人地方分权和自治的思维模式。

日本的这种分权传统对其现代社会的组织方式仍然有着相当大的影响。由于这种传统,日本的防疫、救灾工作呈现出高度依赖社区自救的形态。即使在东京这样人口密度极高的大都会,每个街区或住宅楼都有居民自己的自治委员会、救火队、防盗队等。大部分的办公楼都设有防火专员。这些人不是专业人员,但定期接受防灾、救灾的相关培训。主要负责出现灾害,专业人员还没有抵达的情况下组织社区自救。因此,如果从中央层面的反应来看,日本并不仅仅是这一次疫情的应对呈现出“怠慢”,而是在所有灾害救援面前都显得“怠慢”。因为,中央一层的工作人员即使责任心再强、担心程度再高,也常常缺乏足够的权力、资源、合法性由上至下地迅速开展救援。

这种分权传统在日本企业的组织行为方式中也有所体现。日本企业界流行所谓“部长经济”的说法。说的是日本企业里面推动企业创新、变革的主力是部长一级的干部。作用过程一般是由下至上,而非由上至下。高层管理者更像是精神领袖,主要负责主导企业的价值导向和长期愿景,涉及到具体制度和产品则更多只是被动接受中层干部的提议而非主动领导重大变革。战后的日本经历了美国主导的民主化改革,这种分权的社会风气又进一步得到了加强。

分权传统导致日本大型组织中如果能够形成积极有效的小团体,往往效用才可以最大化。日本著名的企业家稻盛和夫开创所谓“阿米巴经营法”,其核心举措之一就是将基层员工划分为具有独立目标、计划,较高程度自治的有活力的基层团队,从而有效发挥企业的整体活力。

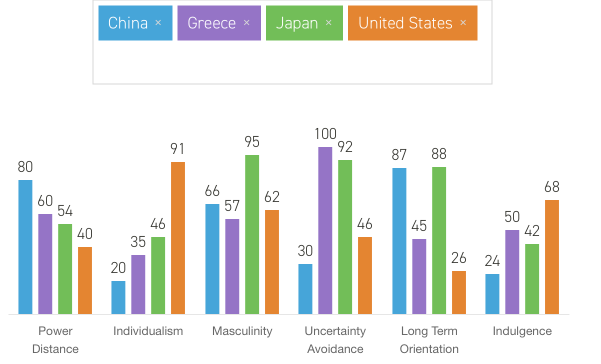

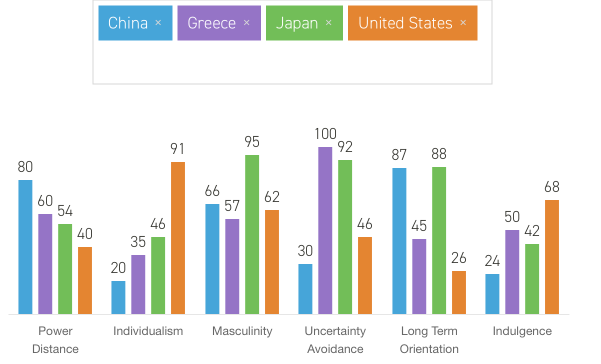

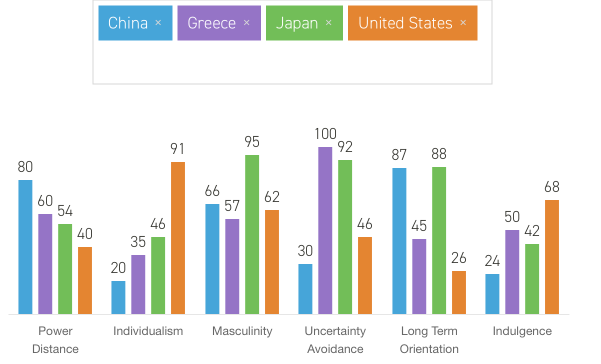

而后,日本分权制的传统在个人层面塑造了其国民较低的集体主义价值观导向。这与大众对日本人的传统印象不同。研究显示日本人“集体主义价值观”的平均水平并不比中国人高。根据全球范围的比较,日本人“集体主义价值观”的平均水平在中国和美国之间,甚至低于希腊等南欧国家(如下图)。

(图中对比的项目分别为霍夫斯泰德文化价值取向的六大维度:权力距离,个人主义,男性化,不确定性规避,长期取向,自我放纵;蓝色为中国,紫色为希腊,绿色为日本,橙色为美国;Hofstede Culture Comparison)

那么为什么日本人会给人造成一种非常服从集体意志的印象呢?日本国立一桥大学的山岸俊男教授和同事们曾做过一系列巧妙的实验,发现日本人在有他人在场的情况下会遵从“集体主义”价值观展现出明显的“关注他人”于是做出从众的选择,但在自己一个人的时候会更多地遵从“个人主义”价值观而展现出“自我中心”的特征(Triandis, Chan, Bhawuk, Iwao, & Sinha, 1995)。他们将这种现象归结为“生态理性原则”,即人们并不总是内在地具备某种文化价值观,而是某些文化中人们形成了在未知环境下的“默认策略”(Yamagishi, Hashimoto, & Schug, 2008)。日本人的 “默认策略” 是:有他人在场的情况下,关注他人需求和自己对他人的影响;没有他人在场的情况下, 回归对自我的关注。

日本人的这种文化特征和价值观取向在其生活中非常显著。例如,很多人认为日本是左侧通行的国家,在机动车行驶方面这是没错的。在步行方面就完全不是这样。关西地区大多遵循右侧通行,东京外国人聚居的地方很多也遵循右侧通行,地铁换乘通道里甚至经常出现,前一段是左侧通行,后一段就变成右侧通行。如果去新宿站、上野站,这种人流量世界排名前几的交通枢纽会发现,几乎靠哪边通行的人都有。神奇的是:人流密度如此之大又缺少统一的通行准则,但是无论你怎么走,都很少会被别人撞到!这里就能看出日本社会中个体高度关注对他人影响,也关注他人对自己影响的好处了。

但日本社会的这些特性,对于此次防疫工作是福是祸很难一句话说清楚。由于关注他人,似乎可以期待,一旦疫情加重,一般的日本人都能服从指挥,自觉地进行防护、隔离以防止传染他人。但由于缺少中央统一的信息发布,缺少由上至下的权威指导,一般人很难及时准确地掌握疫情的扩散情况和严重程度,更缺少专业知识根据自己情况采取相应措施。有钻石公主号的乘客下船以后不是立刻采取隔离措施而是直奔寿司店用餐的情况,因为他们根本没有接到要求自我隔离的通知。

如举报人岩田健太郎所述,日本甚至没有国家级的疾病控制中心(CDC),仅有信息中心,负责相关事务的中央机关厚生省的专业性,以及可调动的资源都并不令人感到充足。如果病毒的危害性和传播性不降反升的话,确实存在进一步失控的风险。但令人安心的是,由于具备较强的基层组织,在中央一层措施不力的情况下,学校、社区、非政府组织等仍然有相当的能力进行宣传、防控,甚至调动、分配本地医疗资源。但日本目前市场上口罩断销,各地乌梅、早樱等花陆续开放,花粉过敏这一“国民病”也逐渐开始爆发,这种情况确实需要中央一级的政府尽快采取全面的应对措施。目前,由于短缺口罩,社会上半数左右的人都没有佩戴,导致很多日本人即使手里有口罩也会本着“信命”的态度,又迫于同辈压力,抗拒佩戴。这在客观上进一步增大了疫情扩散的风险。

然而,由于日本的分权传统,即使日本政府决心严防死守,一般的民众也会抗拒由上而下的压力。媒体可能会批评政府完全没有替民众着想,在野党可能会批评执政党借机搞集权,企业也会批评政策令经济形势雪上加霜,执政党基层也可能会批评上层政策没有充分考虑对普通民众正常生活的影响,甚至可能引发民众针对政府破坏人权、侵犯个人自由的集会和游行。当前政府也很可能是意识到采取强力措施有很高的风险会失去民众信任引发强烈批评而被迫下台,因此不敢采取激进的举措。前段时间负责撤侨的一位年轻官员自杀了,具体原因尚无从而知,但在一定程度上能反映出日本中央政府面临的巨大压力。可以说未来的防疫形式仍然扑朔迷离,但可以预见的是,如果疫情真的急剧加重,日本恐怕将会需要基层社会组织更多的积极响应。