伦敦,今天降雪,屋外万物霜冻,行人稀少。

福尔摩斯起居室内却温暖如春,壁炉内的山毛榉接二连三地发出烧爆时“哔啵哔啵”的响声。

我和大波波娃蜷缩在大沙发 ,紧紧依偎着,她的手不断制止着我的手。

福尔摩斯叨着烟斗坐在书桌旁边,“华生,伦敦唐人街死了。”他的口气听起来相当沮丧,“报纸上的标题。”他拍了拍桌子。

“你是意思是我们晚上叫不到中餐了?”我的饥饿感突然变得强烈起来。

“很多华埠餐馆都撑不下去了,失去客源就意味着倒闭。”福尔摩斯叹了口气。

“约翰逊应当为此负责!”我有些气愤。

“近400万人确诊,11万人病亡,内阁却还像一群无头苍蝇,而BBC还在忙着攻击中国……”福尔摩斯熄灭了烟斗。

“晚上吃什么?”我提出了我最关心的问题。

“哈德森老太太正在厨房准备一些简单的中餐。”

大波波娃起身向门口走去,“我想我可以帮她,我刚刚学会制作粤式烧鹅”。

“非常感谢。”福尔摩斯向大波波娃表示谢意。

“每年此时都是唐人街最热闹的时候,现在却门可罗雀。”我也叹了口气。

“整个英国又何尝不是如此?”

“留在家中,挽救生命”。我默念着街上的标语。

“这些严格的隔离措施,曾是我们嘲笑的对象。”福尔摩斯冷笑着。

“我们的政客和媒体正在为自己的傲慢和无知付出代价。”

“明天晚上就是中国人的除夕之夜,他们将分享一年来的喜悦和努力。”

“但在BBC镜头里,中国的色彩还是阴冷灰暗。”我走到窗台望着漫天雪花。

“心里阴暗的BBC看什么都是阴暗的,牛年,预示着中国人牛气冲天。”

“许多人提前逃离城市、商铺,银行,饭店纷纷关门、中国的街头响起了爆炸声、五六岁小孩出来索要钱财、人们囤积各种食物……”

福尔摩斯露出一丝笑容,“华生,看来你已经学会中国人的幽默了。”

“家家户户还贴上了红色的宣传标语。”

“那叫春联。”

“好吧,歇洛克,难道中国已经不再要求防疫措施了吗?”

“华生,我们为什么总是喜欢从一个极端或另一个极端看待中国?他们仍在高度警惕任何疫情风险,同时也在全力确保一个欢乐祥和的春节。”

“他们还可以看电影、唱歌、去餐馆、还有开放的旅游景点……这简直不可思议,记得去年年初,我以为中国完蛋了。”

“如果你总是通过BBC、CNN,还有圆圆之类的日记来获取信息,得出这个结论并不奇怪。”福尔摩斯给自己倒上了一杯威士忌。

“这一年中国人过得并不容易。”

“他们付出了巨大的努力,承受着暂时的不便,全国上下共克时艰,结果是中国率先恢复了正常。”

“而我们连戴口罩都成了政治问题。”我掏出了口袋的口罩。

“荷兰人正在街上纵火抗议。”

“他们要自由。”我苦笑着。

“BBC还在说中国以失去自由为代价控制住了疫情,仿佛我们赢了一样。”

“你是说它们仍然沉迷在政治和意识形态攻击之中?”

福尔摩斯点了点头,“不说这些令人不悦的话题了,华生,你是属什么的?”

”我?呃……以前算过,是属鸭子的吧,门前大桥下,游过一群鸭,快来快来数一数,二四六七八,姐呀,常来玩呀!“我回忆起一首歌谣。

“我问的是生肖,不是职业。”福尔摩斯用冰冷的眼神看着我。

“你属什么的?”我反问道。

“1854年1月6日出生,应当是属虎的,再过一年就是虎年了。”

“我的鸭年呢?帮我算算。”

“这个……很难。”他对生肖好像不是很懂。

“歇洛克,中国不少地方在鼓励就地过年。”

“能减少的流动风险就尽量减少,否则,侥幸往往与不幸在一起。”

“最丰盛的饭菜、最干净的屋子、最漂亮的新衣、最亲切的问候、最温暖的夜晚……中国人很注重仪式感。”

“是的,仪式感还包括亲友走动、互相拜年,还有压岁钱。”

“歇洛克,给钱,显得俗气。”

“所以,一般要用红包,也可以网转。”

“那也一样,俗!”

福尔摩斯从抽屉里拿出一个大红包,递到我手上,“你的压岁钱。”

我接过来偷偷捏了捏,至少有一千英镑,”亲爱的歇洛克,这真是太温暖了。“我脸上洋溢着幸福。

“俗吗?”

“怎么会呢?很精致的爱心。”

“我很担心欧洲接下来的疫情。”福尔摩斯脸上充满了阴郁的神情。

“不是有疫苗了吗?时间问题。”

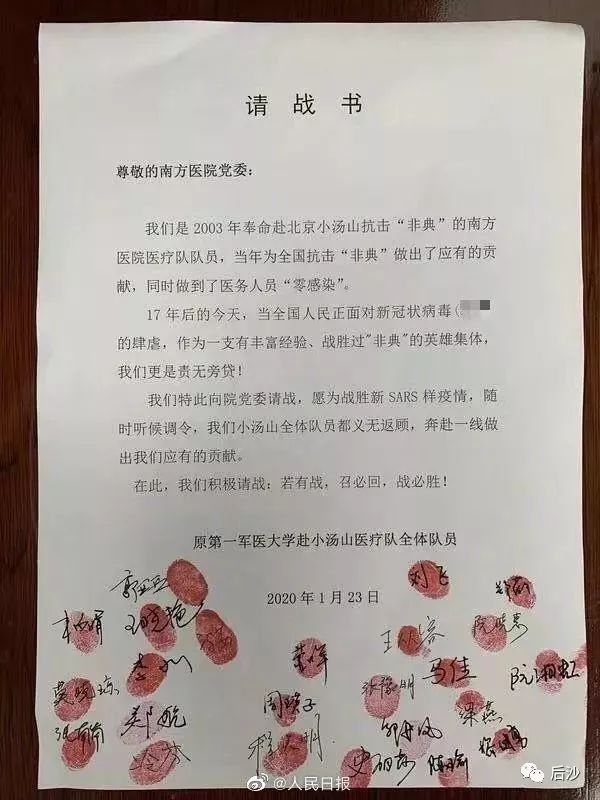

“记得鼠年春节吗?华生,有多少中国军人和医护人员奔赴抗疫第一线?又有多少中国人在坚守本职岗位?”

“是的,歇洛克,我还记得那些请战书,而我们却将宝押在疫苗上。”

“这些请战书应当狠狠甩在BBC记者脸上,它们只会歪曲和诋毁,还赞美过群体免疫,结果是害人害己……”

“亲爱的歇洛克,不要指望英国军队冲向抗疫一线,大过年的,不要生气。”我摸了摸那一千英镑,晚上心情变得开朗多了。

“华生,如果你趁着疫情,努力跟大波波娃生一头小牛,我会给你更多的红包。”

“一定努力,只要每天有烧鹅,我每天都会努力。”

楼下大波波娃的烧鹅香味我已经闻到了。